Изображения животных или составных существ на печатях Инда, а также другие факты приводят к «предположению о том, что право использовать определённое изображение печати Инда было общим для нескольких лиц. Если это так, то каждое изображение печати Инда могло быть корпоративной собственностью всех лиц (пользователей печатей?), указанных в надписях, связанных с этим изображением. Если люди делились этими изображениями, не неразумно предположить, что они также могли делиться другими формами корпоративной собственности. Таким образом, типичная печать Инда материализовывала связь между конкретным пользователем печати и его корпоративной группой», - говорит Адам С. Грин (Источник).

|

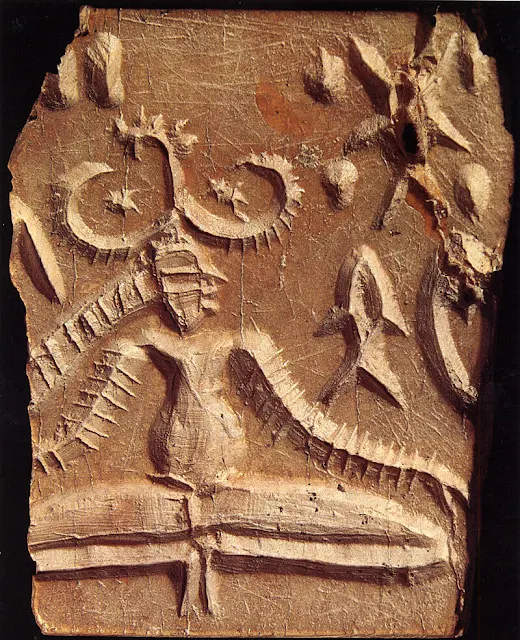

| Печати. Зрелая Хараппа. |

Комментируя подобные артефакты Старой Европы, я уже выдвигал предположение, что эти "печати" могут быть свидетельством "круговращения" более или менее ценных предметов в пределах, допустим, квазигорода или другого большого поселения с двумя и более родами ("большими семьями"). В русских деревнях ещё пару сотен лет назад крестьяне жили сообща и запросто одалживали друг другу разные предметы "во временное пользование". Я ещё застал те времена, когда не зазорно было пойти к соседке и попросить у неё, например, косу, чтобы накосить травы кроликам (если твоя коса сломалась). С большой долей уверенности можно предполагать, что и в Старой Европе, и в Индо-Хараппе люди также делились друг с другом разными вещами.

Но вот, допустим, женщина одолжила своей соседке какой-то кувшин, но тот кувшин так похож на другие кувшины (это совсем не удивительно в традиционной культуре), что возможна путаница. Как хозяйке кувшина доказать, что ей принадлежит именно этот кувшин, а не другой? Я полагаю, что именно с этой целью были придуманы "печати": как на Крите, так и в Индо-Хараппе они предназначались для создания "меток" на родовой (или семейной) собственности. "Вот моя печать, и вот такая же метка на кувшине, - какие могут быть вопросы?"

Марк Кенойер недавно (2020 г.) написал о печатях, которые обычно ассоциируются с правящим классом или классами: «Наибольшее разнообразие мотивов печатей встречается только на самых крупных объектах, таких как Мохенджо-Даро, Хараппа и Дхолавира. Это говорит о том, что в крупнейших городских центрах проживала разнообразная группа людей, которые использовали печати и письменность, в то время как в более мелких объектах могли быть менее разнообразные группы элиты. Однако печати с мотивом единорога встречаются почти во всех поселениях Инда. Печати единорога могли использоваться торговцами или чиновниками среднего и низшего звена, которые отвечали за укрепление экономических, политических и идеологических аспектов правящей элиты Инда» (Источник).

|

| "Печати" с раскопок Мохенджо-Даро. |

Это козе понятно, что нужда в "печатях" возникает только в крупных поселениях, где "тусуются" представители многих родов. В обычной деревне, где проживают члены одного рода, "печати" не нужны.

Допустим эти "печати" могли использовать чиновники или купцы "для идентификации грузов". Но, насколько я знаю, эти "печати" мог изготовить любой человек из самого дешёвого и доступного материала. Наряду с золотом, фаянсом, агатом и слоновой костью, использовался также известный своей мягкостью стеатит и даже терракота, то есть железистая красная глина. Следовательно, каждый мог "опечатать" свои вещи. Я не понимаю, как, при таком раскладе, чиновники и купцы могли извлекать материальную выгоду из своих "печатей". Ведь чтобы устроить выгодный "гешефт", надо иметь монополию на изготовление и применение "печатей". А для этого требуется государственный террор, нужно рубить руки и головы всем тем, кто занимается изготовлением негосударственных (= "фальшивых") "печатей".

Если эти печати использовали государственные чиновники, то вот вам прямое доказательство существования матриархата:

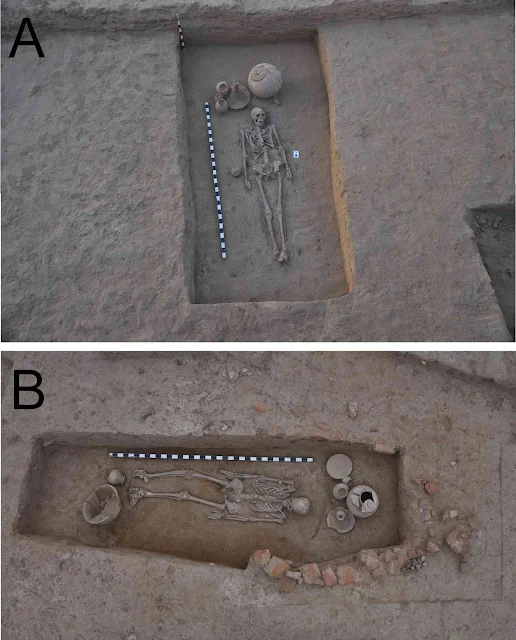

"Марта Амери, которая глубоко изучала древние печати Инда и отредактировала недавнюю превосходную книгу Seals and Sealing in the Ancient World , рассматривает свидетельства раскопок в Шахри-Сохте на Иранском плато, в части так называемой цивилизации Гильменд, которая процветала между 3000 и 2000 годами до н. э. и имела много связей с древними городами Инда. Статья Амери фокусируется на печатях, включённых в захоронения, которые можно идентифицировать как мужские, так и женские, и обнаруживает, что не только женщин часто хоронили вместе с печатями, но и существовали различные типы печатей, с которыми они были связаны. Действительно, в раскопанных гробницах женщины чаще хоронились с печатями, чем мужчины. «Также, по-видимому, существует корреляция между наличием пряслиц в гробницах и владением печатями женщинами», - пишет автор; существует даже печать, связанная с захоронением ребёнка (стр. 7).

Хотя размер выборки невелик, «тщательный анализ распределения печатей в могилах Шахри-Сохта позволяет нам утверждать, что костяные печати принадлежали исключительно женщинам, в то время как медные/бронзовые печати принадлежали в основном мужчинам. Кроме того, мы можем выдвинуть дополнительную гипотезу, что печати-штампы со ступенчатыми мотивами, линейными узорами и мотивами концентрических кругов принадлежали в основном женщинам. Мужчины, с другой стороны, могут быть связаны с мотивами розеток/венчиков на печатях-штампах и, возможно, с мотивами ромбов на цилиндрических печатях. Печати с фигурными, геометрическими и крестовыми узорами, вероятно, принадлежали как мужчинам, так и женщинам» (стр. 10-11)" (Источник).

|

| Печати из раскопок в Шахри-Сохте. |

Ну, если не матриархат, то уж, во всяком случае, и не патриархат.

Лоренц Рамсторф утверждает, что «для долины Инда отсутствие какой-либо чётко идентифицируемой и повторяющейся надписи имени одного человека и очевидное участие многих людей в практике запечатывания, вместе с повсеместным распределением весов в поселениях, предполагает корпоративную организацию, где иерархически организованные структуры не ярко выражены или, по крайней мере, не видны археологу. Кажется, что вместо отдельных лиц или ограниченной группы лиц, оснащённых далеко идущими средствами контроля, в цивилизации Инда мы должны усматривать советы или собрания, в которых была представлена значительная часть сообщества — например, «старейшины» — и разделялась социальная власть» (стр. 322). С этой точки зрения он определяет цивилизацию Инда как скорее «гетарархию» [1], управляемую «гибкими, условными и постоянно колеблющимися властными отношениями» (Stein 1998: 7) (Источник). -----------------------------------------------------------------

[1] Гетерархия есть "система организации, образованная пересекающимися, разнообразными и одновременно сосуществующими структурами управления" (общенаучное определение) или "взаимоотношение элементов, при котором они неранжированы или когда обладают потенциалом для того, чтобы быть ранжированными несколькими различными способами" (К. Крамли).

.png)