В. И. Равдоникас в статье "Неолитические поселения Западного Приладожья в свете этнографии некоторых народов Северо-Восточной Азии" рассказывает про культуру ямочно-гребенчатой керамики. Финский исследователь Ю. Айлио, который много занимался изучением памятников этой культуры, определяет зону распространения ямочно-гребенчатой керамики в следующих словах: „От Ботнического и Рижского залива до Оби и в известной мере до Енисея, от Ледовитого океана и до Оки“. Другой финский археолог, Арне Европеус, установил соотношение высоты залегания ямочно-гребенчатой керамики над уровнем водоёма в период его регрессии и времени существования неолитических поселений Финляндии.

|

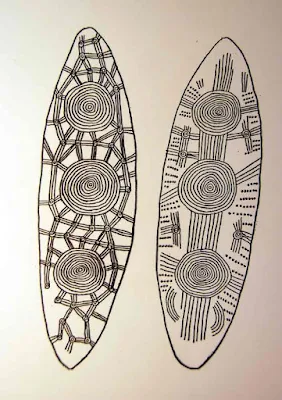

| Карта неолитических поселений в районах Рейселе н Каукола (по Айлио).

|

"Эта почти до математической точности поразительная закономерность, заставлявшая неолитического человека располагать свои поселения непременно в непосредственной близости к водоёмам, так сказать, следуя за водой по мере опускания её уровня в период регрессии <...> выявляет нам существеннейшую сторону хозяйства неолитического человека, неоспоримо показывая, что богатые рыбой водоёмы давали ему основную массу необходимых средств существования. Именно поэтому неолитический человек в данных естественно-географических условиях был крепко привязан к воде, и древние поселения западного Приладожья с ямочно-гребенчатой керамикой демонстрирует нам эту закономерность с исключительной яркостью", - говорит В. И. Равдоникас.

"Подойдём теперь ближе к фактам, характеризующим хозяйственную деятельность обитателей наших прибрежных поселений неолитического времени. Точный подсчёт числа индивидуумов животных, птиц и рыб по костным остаткам, найденным в известной неолитической стоянке с ямочно-гребенчатой керамикой на юго-восточном берегу Ладожского озера, изученной Иностранцевым, дал такие результаты: 69,8% водной фауны (включая птиц) и 30,2%» наземной фауны. „В этом выражена подлинная суть дела“, — замечает по этому поводу немецкий исследователь О. Гандерт".

"Все данные говорят за то, что обитатели наших прибрежных поселений были рыболовами по преимуществу. И без сомнения, наибольшее значение в хозяйстве имели коллективные способы рыбной ловли. „Одного взгляда на географическое положение стоянок достаточно, — пишет С. Пэльси, — чтобы понять, что рыбная ловля с помощью заколов находилась во всеобщем употреблении“. Население всего посёлка в целом загораживало речки и узкие проливы заколами, ставило плетёные из прутьев верши и в сезоны хода рыбы налавливало значительное её количество, поступавшее в сушёном виде в запасы на недобычливое время. Остатки такого древнего закола были открыты в непосредственном соседстве с неолитическим поселением в торфянике в районе Кирколетта. Они представляли сооружение из вбитых в дно существовавшего здесь ранее протока стволов деревьев с особым спиральной формы приспособлением для ловли".

Интересно, очень интересно! Как тут не вспомнить про лабиринты Соловецких островов?

Может быть, эти каменные лабиринты и не были напрямую связаны с рыбной ловлей (хотя такие версии выдвигались), но в них имплицитно заложена идея уловления. Если человеческие души отождествить с рыбами, тогда кто же — "ловец" человеков? Здесь на ум приходит миф об Аиде и Персефоне.

"Если заколы наибольшую роль для ловли играли в сезоны хода рыбы, то сети несомненно были постоянным орудием коллективного лова. <...> Сырым материалом для изготовления сетей и верёвок служило грубое волокно липовой коры или крапивы".

Кто занимался плетением сетей из крапивы, - мужчины или женщины? В. И. Равдоникас пишет: "Женщины, кроме ведения домашнего хозяйства и собирательства, лепили горшки, плели корзинки, сети и верёвки из собранного и обработанного ими же материала, заготовляли впрок, т. е. консервировали (сушка, вяление, копчение) продукцию рыболовного и охотничьего промыслов, так же как и продукцию собирательства. Надо думать, что женщины участвовали и в рыбной ловле".

"Ближайшие аналогии, объясняющие особенности рыболовческого хозяйства неолитических племён западного побережья Ладожскго озера дают нам современные рыболовческие народы северо-восточной Азии. Остановимся на одном из наиболее ярких примеров — на рыболовческом хозяйстве гиляков в их недавнем прошлом, описанном Л. Шренком.

„Изо всех амурских инородцев,— пишет Шренк, — гиляки самые определённые ихтиофаги. Жизнь их немыслима без рыбы. Это conditio sine qua non их существования — и не только их самих, но и единственного домашнего животного их — собаки, которая доставляет им одежду, служит для передвижения и, наконец, употребляется в пищу. Нет рыбы в их стране, которую бы они при случае не ели. Но на первом плане здесь, конечно, та, которая, периодически появляясь большими массами у их берегов, даёт гилякам возможность делать из неё обильные запасы на зиму. Таковы разные виды лососевой рыбы, проникающей в реки из моря, и между ними главные — кета и горбуша. Когда рыба эта в августе начинает подниматься вверх по Амуру с его притоками, жизнь гиляков оживляется. У них начинается кипучая деятельность: все приступают к заготовлению зимних запасов. Мужчины в лодках и сетях массами тащат рыбу на берег; женщины сдирают с неё кожу и потрошат её. Обнажённое таким образом мясо в виде двух пластов отделяют от хребта, нанизывают на верёвку и вешают в сушильнях, рядом с летними юртами. Таким образом получается юкола, которая служит пищей людям и отчасти собакам.

Приводим следующую картину коллективной ловли лососевой рыбы у гиляков, набросанную очевидцем — Шренком: „Благодаря прохождению по Амуру и его притокам лососевой рыбы огромными массами, особенно кеты и горбуши, гиляки без особого труда могут ловить её в большом количестве. В менее значительных притоках, каковы Лич, Камр и др., рыба сама собой причаливает к берегам. На мелких местах её там ловят просто руками, а в более глубоких вытаскивают из воды крючьями или саками и бросают в лодку. Нагруженные добычей, лодка за лодкой причаливают к берегу. Там тоже кипит работа. В ней участвуют и женщины с детьми. Они разрезывают рыбу, потрошат, сдирают с неё кожу и рядами развешивают на сушильнях. Мужчины неустанно доставляют новый материал для их работы".

Ю. Айлио делает следующий вывод из своего краткого обзора неолитических памятников Финляндии: "Население Финляндии в эпоху каменного века имело общественную организацию определённой формы. Уже весьма большое количество орудий труда по сравнению с количеством собственно оружия указывает на всеобщее мирное состояние и на организованную общественность. О разрозненных примитивных ордах не может быть речи. Необходимо принять, что существовала развитая семейная организация, каковы бы ни были её основы, и семьи были объединены в небольшие или более крупные племена или роды (Sippen)“.

Если Ю. Айлио не решается сказать, каковы были основы этой семейно-родовой организации, то мы (В. И. Равдоникас и я), со своей стороны, можем сделать ещё шаг вперёд и добавить, что родовое общество неолитической Финляндии имело матриархальную семейно-родовую структуру. Черты патриархального рода здесь отсутствуют. Мы не наблюдаем в описанных нами памятниках ни имущественного расслоения, ни характерного для патриархата культа предков по мужской линии, ни обострения отношений между племенами на почве борьбы за накопленное имущество, ни, наконец, признаков патриархального рабства. „Мирное существование“, о котором говорит Айлио, типично как раз для эпохи матриархата.

"Общество [носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики] находилось на этапе матриархата", - совершенно справедливо полагает nboa). - "Этот матриархат не представлял собой господство женщин, поскольку в те очень древние времена [государственной] власти не существовало. По сути, он означал до некоторой степени равное положение женщин и мужчин в обществе, особенно если сравнивать с будущим патриархатом. Тот первобытный матриархат характеризовался матрилинейностью наследования имущества, проживанием пары в общине жены или раздельным проживанием супругов. Позже матриархат сохранился у некоторых этносов как часть традиции" (Источник).

См. также: "Они жили за 5 тыс. лет до основания Москвы".

P. S. А не явился ли т. наз. "сарматский матриархат" поздней "отрыжкой" этой древней традиции? На раннесарматскую культуру оказали воздействие племена, продвинувшеся на Южный Урал из лесостепного Зауралья (Иткульская культура), предки которых (носители Гамаюнской, IX–VII вв. до н. э., и Алтымской культур, XII–VIII вв. до н. э.) проживали на берегах рек и озёр и основу хозяйства которых составляло высокоэффективное рыболовство с применением сетей.