Е. В. Антонова говорит: "Абсолютное преобладание женских статуэток и их нахождение в погребениях в основном с женщинами позволяет предполагать, что они по преимуществу были элементами женской, домашней обрядности, что лишний раз опровергает предположение о том, что они изображали богинь".

Весьма странное умозаключение. А если кроме "домашней" никакой иной обрядности вовсе не было в эпоху неолита? В Чатал-Хююке археологи выделяют условные "святилища", но они, по сути, являются такими же жилыми помещениями, как и все прочие, только там, судя по всему, проживали набожные семьи, так как сохранилось сравнительно много артефактов религиозной обрядности.

Далее Е. В. Антонова "проталкивает" свой тезис о том, что фигуративное искусство палеолита-неолита эволюционировало от изображений умерших родственников в начале до изображений духов и богов в конце. "Статуэтки энеолита изображали семейно-родовых покровителей, в образах которых значительное место принадлежало предкам".

Чтобы обосновать своё мнение, она говорит о тесной связи между представлением о теле конкретного человека и статуэткой. При этом она приводит сравнение смерти с разбиванием на куски статуэтки. Ну да, на островах Эгейского моря такая практика имела место быть. Там находят множество разбитых "озябших богинь" в погребениях (см.: Кикладские "озябшие" богини).

"Сказанное выше о связи умерших и статуэток ранних земледельцев заставляет прийти к выводу: статуэтки изображали реальных женщин (реже — мужчин), отправителей обрядов, но когда-то живших, ставших духами".

Хм, то есть это всё-таки духи, а не портреты некогда живших женщин. Уж больно они безликие, лишённые индивидуальности. Но тогда совершенно непонятно, зачем разбивали статуэтки этих "духов" при погребении умерших. Духи же не умирают!

Если взглянуть шире на данную проблему, то можно вспомнить, что археологи частенько находили верхнепалеолитические "венеры" рядом с очагами, то есть в "женской" половине жилища. То есть они, так или иначе, были связаны с женской обрядностью. Но далее у нас нет ни малейших "зацепок" для того, чтобы однозначно считать их "матриархами" или родоначальницами, хотя такие толкования имеют место быть. "Венера" как "дух" умершей бабушки или прабабушки выглядит более привлекательно, но, опять же, у нас нет никаких представлений о том, что первобытные женщины делали с этим "духом". Боги или духи не существуют без ритуала, как не существуют яйца без курицы. Если сравнить первобытных "венер" с христианскими иконами Богородицы, то за иконой Богородицы у нас имеется целая история, которая может потрясти душу,

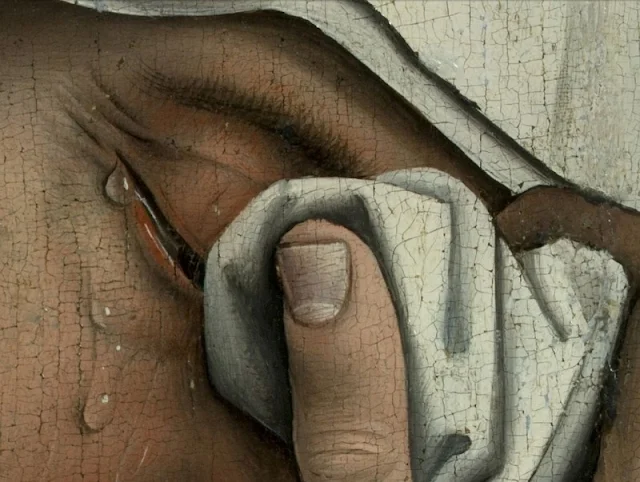

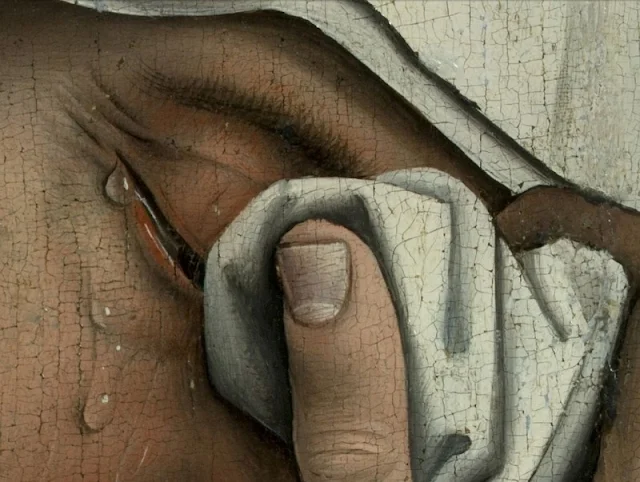

|

| Р. ван дер Вейден. Снятие с креста. Фрагмент. Ок. 1435 г |

а за "венерами" ничего такого нет. Вполне возможно, что оно имелось раньше, но кануло в Лету и не дошло до нашего времени. До нас и от греко-римского наследия дошли лишь "рожки да ножки", а всё остальное исчезло в пожарах древних библиотек, - чего уж тут говорить о доисторических временах?!

,%20Cyclades,%20Greece,%20ca.%202300%E2%80%932000%20B.C..jpg)