Е. В. Антонова, подводя итог рассмотрения погребальных практик Ближнего Востока и Передней Азии на протяжении IX-IV тысячелетий до Р. Х., говорит, что "общепринятым на всей территории и в течение всего рассматриваемого периода является трупоположение, а сожжения представлены редко, что указывает на их экстраординарность.

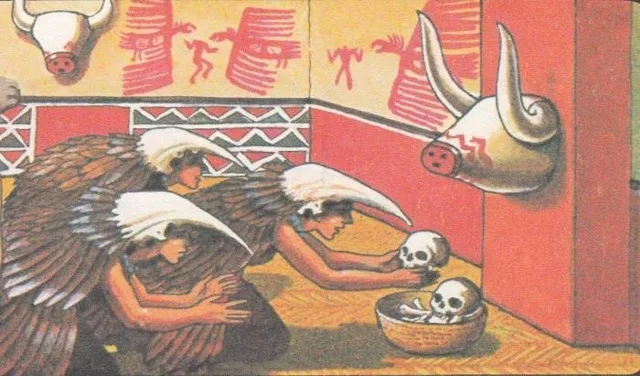

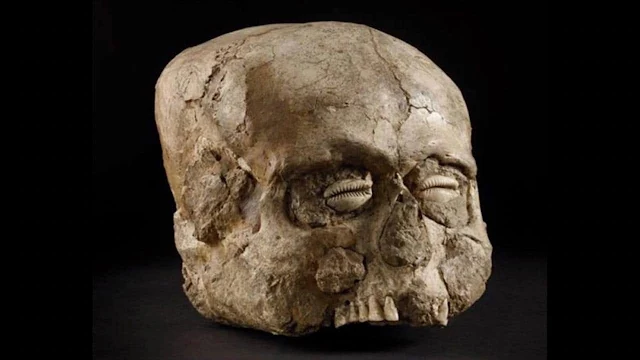

Первобытные земледельцы всех поселений и культур считали необходимым сохранять останки своих умерших, производя захоронения трупов или костей. Несомненно, им было известно, что именно кости сохраняются в земле «навечно». Посмертное существование людей, в которое, по-видимому, верили (иначе зачем было проявлять внимание и уважение к останкам умерших), связывали, вероятно, с сохранением этой «нетленной» части человеческого тела".

Очень интересно Е. В. Антонова связывает захоронения костей умерших предков под полом домов с формированием осёдлого земледельческого населения. Кости предков можно рассматривать как "якорь", который помогал удерживать людей на одном месте. "Переход к прочной осёдлости привёл к упрочению родственных связей, особенно «по вертикали», между родственниками разных поколений. Общие предки, умершие сородичи были знаком единства коллективов, живших теперь постоянно на одном месте".

Достаточно убедительно Е. В. Антонова развенчивает современный наукообразный взгляд на умерших как на "вредителей". Согласно этой популярной религиоведческой концепции, первобытные люди очень боялись духов умерших людей и поэтому всячески задабривали их, приносили им жертвы, чтоб они не навредили. На самом деле всё совсем не так:

"Общезападносемитское обозначение духов мёртвых — rpum (финик, rp'm, евр. repha'im). Как объект семейных культов они соответствовали римским dii manes, что засвидетельствовано, в частности, билингвой I в. н. э. Этимология этого слова связывается с корнем RP' ‘исцелять’, хотя есть мнение, что не с ним, а с другим корнем — RPY ‘быть слабым’. В пользу первого предположения говорит то, что духи мёртвых считались способными приносить здоровье, плодородие и благополучие [Astour, 1980, с. 233].

В Авесте духи дома и семьи (умершие сородичи) — нманья, заботящиеся о живых. Их сближают с фравашами — хранителями и душами всего сущего. Характерна широта функций фравашей: благодаря им держатся небо, земля и воды, сохраняются дети в материнской утробе, совершаются все процессы в природе. Они дарят победу (индивидуальных фравашей призывает герой), вызывают дождь, выступают против друджа и выполняют распоряжения Ахурамазды, дарят потомство. Они обладают сходством с питарами индийцев и римскими манами [Gray, 1929, с. 75 и сл.].

Умершие у народов архаических и древних обществ, а тем более в первобытных коллективах, всегда предстают как члены обширного сообщества мёртвых, подобных фравашам иранцев, питарам индийцев, арвохам таджиков, ларам римлян. К ним применимо то, что писал о семейных богах родезийцев Л. Леви-Брюль: «Это — духи его дедов, бабушек, его отца и матери, его дядьёв и тёток, его братьев и сестёр. В ином мире они продолжают интересоваться делами этого мира и в особенности благополучием своих оставшихся ещё в живых близких. Теоретически число их неопределённо» [Леви-Брюль, 1937, с. 140—141]".