Помнится, в одной из своих записей про австралийских аборигенов я говорил, что у них до прихода европейцев не было никаких племён. На "племена" их поделили европейцы; европейцы же выделили среди аборигенов "вождей", для удобства управления туземцами. По сути, "вожди" туземцев выполняли роль "гауляйтеров" на оккупированных европейцами территориях.

Судя по информации, собранной Б. К. Далгатом, на Кавказе — до поры, до времени — тоже не было никаких племён [1]. До Шамиля люди там жили родовой жизнью, под ненавязчивым управлением родовых старейшин. Цитирую:

|

Б. К. Далгат

|

"По словам Ч. Ахриева, в горах, где ингуши жили отдельными самостоятельными родственными обществами, республиками, состоящими из 100 - 150 душ обоего пола, каждый аул, или общество, управлялся старшими членами семей; лишь при большой общей опасности все аулы соединялись под управлением старших всех аулов".

То есть, у ингушей имелись лишь старейшины родов.

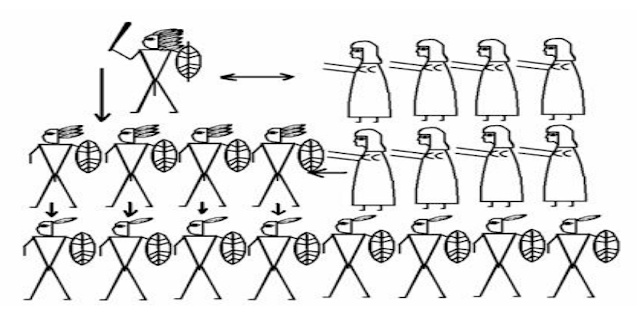

И далее Б. К. Далгат говорит: "я думаю, что это старшинство не могло иметь характера княжеской власти, а давалось людям, выдающимся по своим достоинствам, и признавалось чисто-нравственною властью". Однако русские "могли принять их за каких-то народных князей, так как старшины сильных родов всегда вели внешние переговоры и сношения с русскими; принять за выборных правителей народа этих родовых начальников, представлявших от своего имени целые общества, было поверхностному наблюдателю, каковыми были все путешественники по Кавказу до его покорения, весьма нетрудно. В противном случае пришлось бы в Чечне ещё в XVIII ст. допустить существование организованного единовластного управления старшинами целыми обществами, наподобие административным порядкам царского периода, чего не знал не только быт чеченцев и ингушей, но и ни один народ, живущий родовым строем; таковых начальников не было в Чечне даже в период усиления там общественной политической жизни; Шамиль, имам Чечни и Дагестана, искусственно ввёл у чеченцев наибов, впервые познакомивших народ с понятием о власти и управлении".

"Фрейтаг, у которого заимствовали сведения и Дубровин, и Берже и другие, говорит: «Общего правления у чеченцев до призвания ими Шамиля никакого не было. Единство, дотоле замечавшееся иногда в их действиях, происходило естественно и случайно от одинаковости выгод, места жительства и обычаев, но не было следствием какого-либо устроенного порядка. Каждый тохум, ка ждая деревня управлялась отдельно, не вмешиваясь в дела соседей. Старший в роде выбирался обыкновенно, чтобы быть посредником или судьёю в ссорах родственников; в больших деревнях, где жило обыкновенно несколько тохумов, каждый выбирал своего старика, и ссоры разбирались уже всеми стариками вместе. Впрочем, круг их действия был очень ограничен и власть почти ничтожна. Кто желал, приходил к ним судиться; но кто хотел отыскивать лично своё право, преследовал сам врага, минуя стариков; наконец, решения их были не обязательны; в большей части случаев исполнение их зависело от доброй воли тяжущихся. Суд стариков, лишённый всяких принудительных средств, однако же был постоянно уважаем чеченцами и сохранился до самого водворения Шамиля".