По мнению Яна Ассмана, древние египтяне верили, что боги живут в храмах. В принципе, такая идея не чужда и христианству. Я имею в виду "сошествие" Духа Святого на апостолов в маленькую горницу на окраине Иерусалима. Конечно, сходить откуда-то и куда-то

приходить могут только ограниченные конечные существа, а не вездесущий Дух. Духу неокуда нисходить и некуда приходить. Все эти

выражения о "сошествии" и "нисхождении" Св. Духа употребляются по нужде

и слабости выразительных средств нашего языка. Где Дух Святой

ощутительно являеет своё присутствие, туда, по нашим понятиям и

выражениям, Бог как бы "приходит". Возможно, древние египтяне считали, что боги не живут, а лишь "присутствуют" в храмах.

"Египетский мир богов имел локальное измерение: эта фраза означает, что, по разумению египтян, боги реально присутствуют на земле. Как представляли себе подобное присутствие? Прежде всего, как господство. Царство египетских богов целиком и полностью относится к «миру сему». Они живут в своих храмах по праву землевладельцев, как собственники земли, принадлежащей этим храмам. В Египте храмам принадлежала большая часть земли. Она либо обрабатывалась храмовыми служащими, либо сдавалась в аренду. Храмы не платили государству никаких податей, ибо сами были государственными хозяйствами. Царь делал им пожертвования, но зато и распоряжался их доходами. Сколь велики бы ни были подарки храмам, царская казна не оскудевала. «Государство» и «церковь» ни в хозяйственном, ни в чисто понятийном плане не были разделены. Напротив, понятие «государство» подразумевало именно совокупность владеющих землями храмов и их богов. Эта мысль отчётливо прослеживается, например, в царских ритуалах принятия на себя власти (коронация) и обновления власти (праздник юбилея, или хеб-сед). В обоих случаях царь выполняет ритуальные действия перед собранием богов страны. Это они — собственники земли — должны признать царя своим представителем. Они воплощают страну как политическую общность.

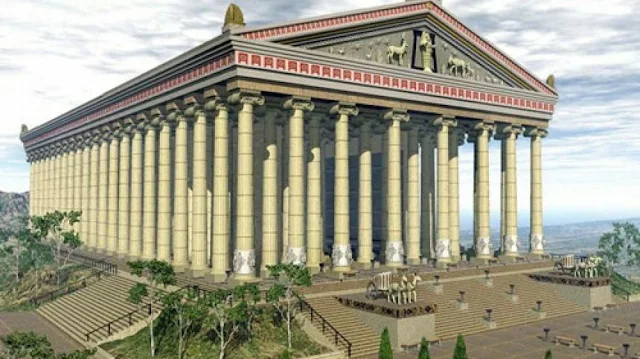

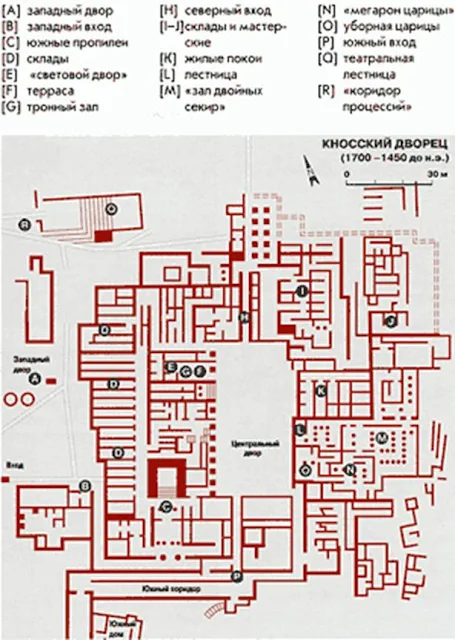

Точно так же, как совокупность богов воплощает политическое понятие «Египет», каждый отдельный — владеющий землёй — бог воплощает понятие «город» [1]. Египетский город всегда является городом какого-то бога. Выражения типа «Город Амуна», «Город Тота», «Город Птаха» настолько однозначно подразумевали, соответственно: Фивы, Гермополь и Мемфис, что греки переименовали подобным образом большинство египетских городов — заменив имена местных богов греческими эквивалентами. Так, «Город Амуна» стал «Диосполем», «Город Мина» — «Панополем», «Город Хатхор»— «Афродитополем», «Город Тота» — «Гермополем», «Город Анубиса» — «Кинополем» (потому что Анубиса изображали в виде собаки), «Город Упуата» — «Ликополем» (из-за волчьего облика Упуата), и, по тому же принципу, «Город Собка» превратился в «Крокодилополь». По-египетски все эти города назывались совершенно иначе. Но, тем не менее, греческие названия верно передают суть египетского понятия «город»: ведь город здесь мыслился именно как область правления одного из богов. <...> В локальном измерении «близости к богу» боги предстают как городские боги, а города — как города богов. Однако не только понятие, но и реальный облик города определяется его функцией быть местопребыванием бога, который этим городом правит. Египетские города, как правило, не были окружены стенами. Укреплённые стены возводились только по периметру храмовой территории, которая включала дом бога и хозяйственные постройки. Храмы с их стенами и бастионами возвышались наподобие замков посреди плоской равнины и даже зрительно воспринимались как центры поселений, концентрировавшихся вокруг них.

Неудивительно, что для древнего египтянина понятие «город» имело в первую очередь религиозный смысл. Жить в городе — значило находиться поблизости от бога, который этим городом управляет. Принадлежность к какому-то городу была равносильна «принадлежности», подчинённости его городскому богу. В Египте каждый человек имел «свой» город и, следовательно, «своего» бога: он «служил» этому богу, а тот о нём заботился. Любовь к своему городу и к родине были религиозно обусловлены, вытекали из связи между богом и человеком".

,%20460-450%20BC..jpg)

%20%E2%80%94%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20XXX%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0.%20IV%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD.%20%D1%8D..jpg)