Александра Баркова спрашивает:

— Почему, кстати, женщинам принципиально не давали образование очень долго?

И сама же отвечает:

— Это было связано с тем, что, по поверьям (и я снова подчёркиваю, что это для всех народов), женщина обладает целостным знанием по своей женской природе.

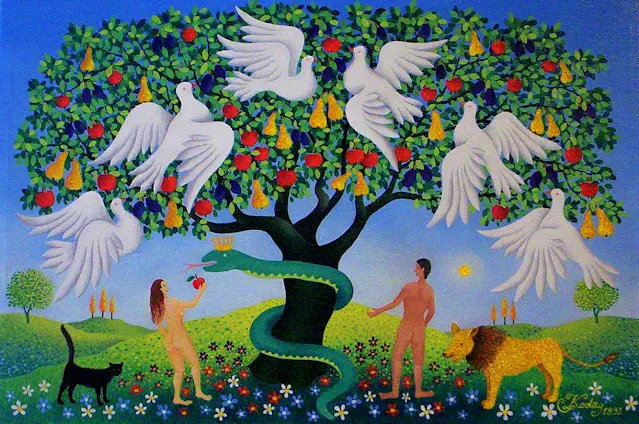

Баркова делит знание на "логическое", получаемое путём долгого образования или чтения книг, и "целостное", обретаемое путём мгновенного инсайта. Так вот, по мнению Барковой, озарения посещают женщин гораздо чаще, чем мужчин. Далее она намекает на связь этого "женского" знания с ведовством и говорит, когда они становятся "ведуньями". "У большинства народов очень чётко женщина получает свою максимальную магическую силу конечно же не после свадьбы, как обычно говорят, а после рождения первого ребёнка. Она сполна становится ведьмой в хорошем смысле слова".

Вот, оказывается, где они — "родники" женской мудрости! Оно и понятно. Только страдание порождает мудрость – такое торжественное изречение принадлежит богам в передаче первого великого трагика Эсхила. Ну, а женские роды не бывают без страданий. Интересно, что в английском языке "I was born" можно понимать не только как "я был рождён", но и как "я был выстрадан" [своей матерью], ибо английский глагол to bear восходит к протоиндоевропейскому корню *bher- (1), "нести тяжкое бремя", "a burden". В принципе, это где-то даже похоже на центральный элемент мистерий Митры [1].

Но, очевидно, "родники" женской мудрости проистекают также из менструальных хижин. Как пишет Урсула Ле Гуин, "злокозненный параменструум (два дня до начала менструаций и первые два дня этого периода) захлёстывает вас прозрением, волнами инстинктивных наитий, неотступным напряжением, пылкими порывами, мышлением во всей полноте чувствований" (Источник).

Тут, опять же, "страдание рождает мудрость".

В продолжение темы см.: "Путь охотника".

--------------------------------------------------------------------------------

Имеется в виду поединок Митры с быком, первым живым существом, созданным Юпитером-Оромаздом. Этот неукротимый бык символизировал "животную природу" самого Митры, и герой вступил в борьбу с ним. Когда тот пасся на склоне горы, Митра, совершив отважный манёвр, ухватил его за рога и вскочил на него верхом. Свирепое животное пустилось диким галопом, пытаясь сбросить своего наездника в неистовой скачке, но этот последний, хотя и сорвался с его спины, но не ослабил своей хватки; он потащился за быком, повиснув на рогах животного, которое вскоре изнемогло и свалилось от усталости. Тогда его победитель, схватив его за задние ноги, закинул к себе на плечи, и начался так называемый "переход" (transitus), или тяжёлая транспортировка, живого быка со свесившейся головой, с преодолением множества препятствий, в пещеру, которая служила герою жилищем. Это тяжкое испытание для героя стало символом как человеческого страдания вообще, так и особых злоключений посвящаемого на его пути к обретению сверхсознания - что соответствует "крестному пути" на Голгофу Иисуса Христа и всех Его верных учеников, взявших свой крест и следующих по Его стопам.