"Недавно раскопанный итальянскими археологами город в районе современного селения Полиохни оказался древнее Трои и больше её по размерам. Люди жили здесь ещё в эпоху неолита — в нижних слоях городища найдены остатки примитивных хижин, круглых, овальных или прямоугольных в плане, с сырцовыми стенами, возведёнными на каменных фундаментах", - говорит Н. А. Сидорова.

Стало быть, первоначально поселение Полиохни на о. Лемнос никаких фортификационных сооружений не имело.

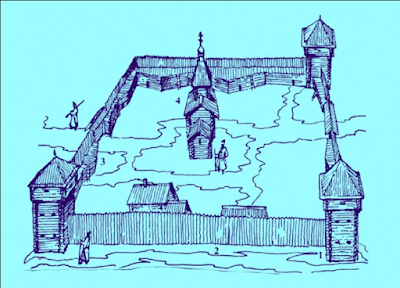

"Первый «город», относящийся к так называемому «синему периоду» (между 2750-2500 гг. до н. э.), состоял из более просторных, прямоугольных в плане жилищ и был обнесён оборонительной стеной, огибающей по периметру подножие холма", - сообщает Ю. В. Андреев. - "С наступлением следующего, так называемого «зелёного периода» (2500-2400 гг. до н. э.), вне черты старой оборонительной стены на западном склоне холма возник новый жилой квартал, для защиты которого была сооружена специальная новая стена. Ещё позже, в течение так называемого «красного периода» (2400-2200 гг. до н. э.), кольцо укреплений было ещё более расширено и усилено постройкой двух мощных полукруглых бастионов, опять-таки на западном склоне холма. Эта новая стена может считаться вместе с тем и последней. Она продолжала существовать также и в течение всего следующего, «жёлтого периода» (2200-2100 гг. до н. э.). В это время поселение достигло в своём территориальном развитии предела, дальше которого оно пойти не смогло (рис. 4). План поселения в его сохранившейся части восходит в основном именно к «желтому периоду». Площадь, занятая Полиохни, в это время составляла около 15 000 м2, превосходя среди кикладских поселений даже площадь самого большого из них — Филакопи I. Около 2100 г. до н. э. Полиохни было разрушено землетрясением и в дальнейшем уже никогда больше не восстанавливалось", - добавляет Ю. В. Андреев.

|

| Рис. 4. План поселения Полиохни («жёлтый» период) на Лемносе. |

"Внутри городских стен открыта широкая мощёная улица, идущая от главных ворот с севера на юг, через всё городище. Её пересекают более узкие улочки, делящие город на правильные кварталы. В каждом из таких кварталов жилые дома располагаются тесно, нередко у отдельных комплексов были общие стены. Они различаются своими размерами, но каждое из таких жилищ имеет хотя бы небольшой открытый дворик, вокруг которого группируются все помещения дома, делившиеся на жилые комнаты и кладовые. Стены домов были сделаны из сырцового кирпича, укреплённого деревянной арматурой, и стояли на каменных фундаментах. Дома Полиохни были благоустроены, снабжены водостоками и ванными комнатами. Город имел хорошо налаженное водоснабжение, на главных улицах были устроены облицованные камнем колодцы и цистерны для хранения воды. В Полиохни не найдено дворца правителя, но уже существовали общественные сооружения. В слоях раннего города, современного Трое I, у городских ворот открыто здание, внутри которого вдоль одной из длинных стен несколькими рядами стоят скамьи. Исследователи видят в ртом здании прообраз позднейших театрально-зрелищных сооружений", - продолжает Н. А. Сидорова.

"Среди жилой застройки Полиохни можно выделить несколько особенно больших и богатых домов, состоявших из двадцати или даже более того помещений. Как указывает Бернабо-Бреа, в некоторых случаях жилой дом практически мог занимать целую инсулу. Однако чаще инсулы делились на два или большее число домов, составлявших вместе одну структурную единицу в общей планировке поселения. Большие дома или инсулы Полиохни могут, таким образом, свидетельствовать о том, что здесь существовала особая форма социальной организации, которая в этнографии обычно квалифицируется как большесемейная или домовая община", - замечает Ю. В. Андреев. Скорее всего, патриархальная община. По мнению Бернабо-Бреа, реальная власть была сосредоточена в руках собрания или совета «старейшин» (видимо, глав больших семей), собиравшихся на свои заседания в мегароне большого дома на краю поселения.

|

| Двуручный кубок из Полиохни «жёлтого периода» (2200—2100 гг. до н. э.). "Мужские" формы свидетельствуют о ментальном патриархате изготовителей сосуда. |

"Почти в каждой из инсул Полиохни основные хозяйственные помещения (житницы для хранения зерна и других продуктов, стойла для вьючных животных, обычно устраивавшиеся в «вестибюле» перед входом в мегарон, закуты для свиней, внутренние дворы, в которых, по вполне вероятному предположению Бернабо-Бреа, женщины занимались приготовлением пищи, ткали и пряли шерсть, стирали и т. д., мастерские и т. п.), как правило, размещаются в самом большом из составляющих её домов. Отсюда нетрудно сделать вывод, что все эти помещения находились в совместном пользовании всех обитателей инсулы, в сознании которых продолжало жить чувство их общей принадлежности к одному родовому коллективу. Аналогичным образом как место сбора и совместных трапез всей семейной общины мог использоваться и мегарон большого дома".

Википедия говорит, что Полиохни был одним из важнейших торговых центров ранней бронзы и обязан своим развитием ведущей роли, которую он играл в транзитной торговле с Северо-Эгейскими островами, побережьем Малой Азии, материковой Греции и Кикладами. Поселение настолько процветало в ранней бронзе, что считается самым древним городом в Европе (в частности, согласно Христосу Думасу) с ранней формой социальной и городской организации. Предполагается, что Полиохни был торговым соперником Трои.

Может быть, торговля имела место быть, но, я думаю, прав Ю. В. Андреев, который говорит, что "Полиохни должен быть отнесён к категории древнейших земледельческих поселений, которую мы называем «категорией квазигородов». Относя его к исторически более ранней и примитивной категории квазигорода, мы имеем в виду следующие основные моменты. Во-первых, протогород как особая форма поселения, характерная преимущественно для раннеклассового общества, предполагает довольно высокий уровень социальной стратификации. Община, занимавшая Полиохни, явно ещё не успела достигнуть в своём развитии такого уровня. Внутренняя структура поселения, в общем, довольно-таки однородна. Здесь нет ничего похожего на типичное для большинства протогородов разделение всего жилого массива поселения на аристократический сеттльмен и кварталы бедноты и простонародья. Различия между «богатыми» и «бедными» или большими и малыми домами Полиохни носят достаточно условный характер, поскольку и те и другие, по всей видимости, были включены в состав крупных жилых комплексов (инсул), принадлежавших большесемейным общинам. Во-вторых, мы не располагаем данными, которые позволили бы утверждать, что ремесленное производство в этих двух общинах уже переросло стадию домашнего ремесла и находилось в руках полностью занятых мастеров-профессионалов, без чего невозможно представить себе протогород даже в его элементарной форме. Судя по тому, что почти в каждой инсуле Полиохни имелась своя домашняя житница и хотя бы небольшое стойло для скота, всё это поселение должно было представлять собой не что иное, как очень плотно укомплектованное скопище крестьянских дворов, все обитатели которого были так или иначе заняты в сфере сельского хозяйства. Наконец, в-третьих, в нашем распоряжении нет никаких фактов, которые можно было бы расценивать как указание на то, что Полиохни выполнял функции политического, военного и религиозного центра по отношению к определённому округу или району. Поселение скорее производит впечатление обособленной, самодовлеющей общины, никак не связанной с другими общинами на территории того же Лесбоса или Лемноса, если предположить, что таковые там действительно существовали. В этом отношении Полиохни резко отличается от таких синхронных с ними поселений, как Троя I-II в Малой Азии или Лерна III на Пелопоннесе. Обитатели этих двух цитаделей, несомненно, держали под своим контролем обширные окрестные территории и вместе с тем, вероятно, могли в случае военной угрозы предоставлять подвластному им населению право убежища в стенах своих твердынь. В Полиохни не удалось открыть ни одной постройки, которую можно было бы поставить в один ряд с большим троянским мегароном".

Здесь надо ещё добавить, что, по всей видимости, жители Полиохни овладели мастерством металлургии (на острове есть месторождения меди и золота, серебро и свинец — на Наксосе и Кеосе). Судя по этим находкам, в некоторых домах Полиохни обработка металла могла быть своего рода наследственным промыслом, передававшимся, как это нередко бывает, от отцов к сыновьям в каждом новом поколении. В то время на многих территориях, даже на соседних островах, не знали как выплавлять предметы из меди, свинца, серебра, золота, не говоря уже о бронзе. В таких условиях, металлурги Полиохни могли сказочно обогатиться.

Кстати, при раскопках Варненского могильника было обнаружено множество изделий из золота, многие из которых выглядят как заготовки ("болванки"). Я уже говорил, что в могиле 43, скорее всего, был похоронен древний металлург со всем его "барахлом" (кстати, англоязычная Википедия сообщает то же самое: "Первоначально она была идентифицирован как могила принца, но теперь считается, что это могила кузнеца). Ну, то есть, если ты — кузнец, и вокруг тебя, на десятки и сотни километров, нет ни одной кузни, а каждой женщине потребна тяпка для работы в огороде, ты можешь продавать свои тяпки по цене коровы. Вот отсюда и богатство...

.%20%E2%81%A3.jpg)