Согласно мифу, однажды Актеон во время охоты случайно подошёл к месту, где Артемида

купалась со своими нимфами в реке. Вместо того чтобы в священном страхе

удалиться, он, зачарованный, стал наблюдать за игрой, не

предназначенной для людских глаз. Заметив охотника, разгневанная богиня превратила его в оленя, который попытался убежать, но был настигнут и разорван 50 охотничьими собаками самого Актеона. Это было на склоне горы Киферон.

|

| Лукас Кранах (Старший), "Диана и Актеон". Германия, 1518. |

Александра Баркова говорит, что ключом к пониманию этого мифа является вавилонский миф. Там присутствует богиня Иштар, которая в сказании о Гильгамеше предлагает ему свою любовь, и ей в очень невежливых выражениях отказывают, мотивируя это тем, что она любила такого-то и превратила его в такое животное, любила другого и превратила его в другое животное. Далее следует яркий список, кого она любила и в каких животных кого превратила. Получается, что человек не может войти в иной мир, оставаясь человеком. Речь идёт о том, что в мифе о любви богини к смертному этот смертный должен войти в её мир. Он должен перестать быть человеком. И поскольку в архаике богиня мыслится владычицей диких животных, то человек должен принять зооморфный облик – облик того или иного животного. В этом случае он с точки зрения мира людей умирает. Но при этом остаётся с ней.Мне думается, этот миф является хорошей иллюстрацией подлинной любви. Finis amoris, ut duo unum fiant ("Предел любви - да двое едино будут").

"В своей "Liber de arte amandi" Андреас Капелланус определил любовь как

некую агонию, которая обязана своим рождением "экстремальной

концентрации" на личности противоположного пола. Любовь есть высшее внимание

к любимому существу. В любви мы забываем о душевном покое, теряем

рассудок и все помыслы концентрируем на любимом. Каждая боль или радость

одного, тысячекратно усиленные, отдаются во втором и понуждают его,

забыв всё на свете - обиды, огорчения, болезни, опасности, - полностью

принести себя другому в дар, в украшение, и в утешение. Любить - значит увидеть другого человека и сказать: для меня он драгоценнее меня самого. Это означает: постольку поскольку нужно, я готов не быть, чтобы он был. В конечном итоге полюбить значит умереть для себя самого совершенно, так что и не вспомнишь о себе самом, - существует только другой, по отношению к которому мы живём.

Метафизическая ценность любви заключается в выхождении из себя.

Ради нормы чужого бытия "я" выходит из своего рубежа, из нормы своего

бытия и добровольно подчиняется новому образу, чтобы тем самым включить

своё "я" в "я" другого существа. "Я" таким образом свободно делает себя

"не-я" или, выражаясь языком священных песнопений, "опустошает" себя, "истощает", "обхищает", "уничижает" (ср. Флп. 2:6-8).

Истинная любовь всегда трагична.

Крест любви возникает от неизбежности самоотречения во имя "со-частия".

Без самоумаления любовь не состоится. И чем сильнее и полнее она, тем

трагичнее, тем ближе к смерти!" (Источник).

Вот поэтому я всегда боялся любви. В английском языке "влюбиться" значит fall in love, буквально "упасть в любовь", как в омут.

|

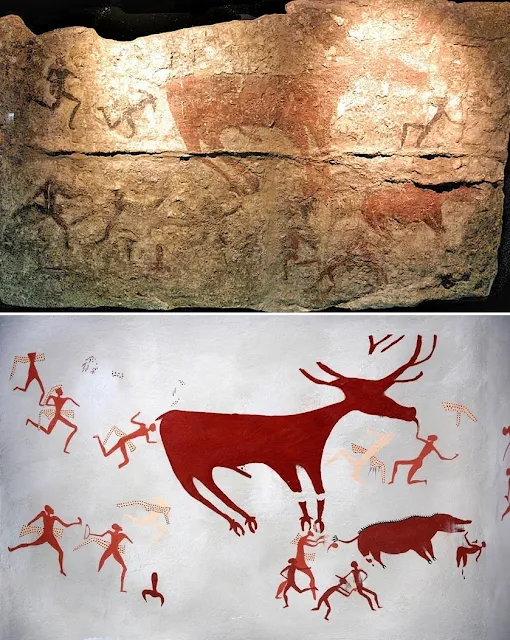

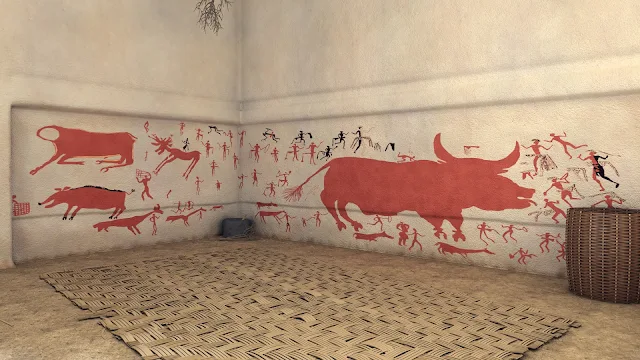

| Мастер Гносис. Охота на оленя, ок. 300 г. до н.э. Археологический музей Пеллы, Греция |