Н. П. Дыренкова с статье "Пережитки идеологии материнского рода у алтайских тюрков" сообщает о "куклах"-emegender, сшитых из кусков материи, набитых паклей, с бисеринками вместо глаз.

|

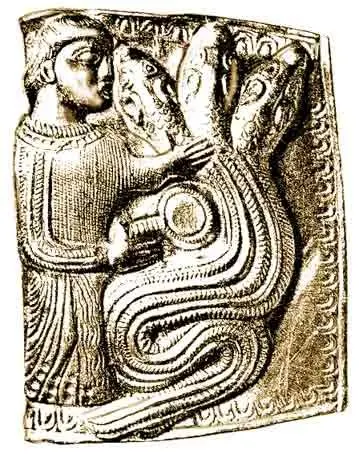

Духи эмегендеры у телеутов (колл. ИАЭ, № 2079—4).

|

|

Духи ӧрӧкендеры

у кумандинцев (колл. ИАЭ, № 5063—65).

|

|

Духи

тӧр кiжiнер у шорцев (колл. ИАЭ, 5073).

|

При выходе замуж каждая женщина получала из

родительского дома духов эмегендеров — öрекеннеров. Их шила мать выдаваемой замуж девушки или её старшие родственницы. Они перевозились в дом мужа либо вместе с приданым, либо женщина приезжала за ними к родителям перед рождением первого ребёнка.

По существовавшим представлениям, женщина, не получившая эмегендеров, или сама умрёт во время родов или же ребёнок у неё родится мёртвым или слепым, во всяком случае благополучие в новой семье ей ни в коей мере не будет обеспечено.

Эти духи хранились в холщёвом мешке (телеуты) или в берестяном туясе (шорцы) на печке, на полке, под крышей дома или же в амбаре. Телеуты совершали жертвоприношение — кропление вином эмегендерам при выходе девушки замуж в доме её родителей. В новом доме женщины кормили этих духов обычно два раза в год саламатом и маслом.

|

| Кормление эмегендеров у телеутов (с фото ИАЭ). |

При трудных родах непременно кормили эмегендеров. Точно также шорцы и кумандинцы во всех случаях заболевания кого-либо в семье, равно как и при болезни скота, угощали ӧрекеннеров — ӧрӧкӧндӧров вином, маслом и салом.

Уже само название этих духов указывает на их связь с материнским родом.

Термин 'emegen’ мы находим у монголов в значении старухи и праматери.

Так, телеутские женщины

считали эмегендеров своими предками и говорили о них: „Они, т. е. эмегендеры, были давно в старину живыми, потом умерли. Когда одевают эмегендеров (т. е. когда шьют эмегендеров), надетые на них рубахи не зашивают внизу, чтобы они были как у живых людей. Их одежда словно рубахи наших женщин. Эмегендеры очень старые. У эмегендеров есть матери, ещё более старые чем они, — это духи энекелеры (буквально — матушки)".

Основной функцией эмегендеров является охрана рожениц и способствование благополучному исходу родов. Без эмегендеров женщина не может благополучно родить ребёнка. Вот почему телеутские женщины так боялись выйти замуж без согласия на то родителей, особенно матери. Согласие родителей, а если их нет, то согласие старших родных совершенно необходимо. Хотя девица и убежит с женихом, но согласия на другой же день во что бы то ни стало надо добиться, иначе жить нельзя: вышедшая замуж женщина умрёт или дети будут калеки“.

Да, уж... Хороший обычай. Многие семейные неурядицы и катастрофы случаются из-за того, что дочь "отрывается" (в буквальном и переносном смысле) от матери и материнского рода, пренебрегает родительским советом, находясь вдали от родного дома.

Функцией эмегендеров-ӧрекеннеров является также охрана нового дома женщины, очага и имущества. У шорцев существовал ряд рассказов о том, как ӧрекеннеры бережно относятся к имуществу дома, как они невидимо выталкивают из юрты тех, кто входит туда в отсутствии

хозяев с целью забрать что-либо из их вещей.

Интересно, что именно эмегендеры претендуют на роль домовых духов. У телеутов в сказании о богатыре Шуну эмегендеры, преследующие жену Конгудая за переход её после брака в дом своего мужа, являются к ней во сне и говорят: „Посади нас в переднем почётном углу (tӧr) дома мужа твоего Конгудая“.

С началом разложения материнского рода и переходом к патрилокальному браку, женщина, естественно, стремилась сохранить связь с духами рода матери и забирала поэтому с собой эмегендеров. Это было тем более необходимо, что женщина была чужой в роде своего мужа (особенно на первых порах существования отцовского рода) и не приобщалась к культу его рода. Только имея около себя своих духов — духов материнского рода, женщина могла быть спокойна за свое благополучие в чужом роде, в особенности, за благополучный исход родов и за судьбу своих детей.

Совершенно понятной после этого становится нам одна деталь в библейском повествовании о бегстве Иакова из дома Лавана (кн. Бытия, 31). Когда Иаков после двадцатилетней службы в доме тестя — дяди с материнской стороны — Лавана, уводит своих жён, детей и заработанный скот, Рахиль крадёт богов из родительского дома. Рахиль, которая так страдала от того, что у неё не рождались дети, забирает с собой духов своего рода с тем, чтобы и в новом доме — в доме мужа — эти духи способствовали бы её плодовитости и облегчили бы её роды.

Но и в новом доме — доме мужа — эмегендеры-ӧрекеннеры, по крайней мере на первых порах, продолжают выполнять те же функции, которые они выполняли в роде матери: они способствуют благополучным родам женщины, заботятся о новорожденном, охраняют дом и имущество новой семьи. Они также сохраняют свои эпитеты „люди переднего угла“, „в переднем углу находящиеся“,— эпитеты, которые эти духи получили в материнском роде, так как они там занимали центральное и самое почётное место в доме.

С дальнейшим развитием отцовского рода и торжеством в религии отцовского начала над материнским, отношение к этим духам (ӧрекеннерам) резко изменяется. Духам-ӧрекеннерам начинают приписывать насылание различных болезней, несчастий, и от них стараются избавиться при первой возможности. Родственники мужа уже не хотят этих духов, они боятся их. Эти духи им чужие и, как духи чужого рода, могут причинить им болезни и несчастья. В некоторых семьях, боясь чтобы невеста не принесла ӧрекеннеров в их семью, родственники жениха категорически протестовали против женитьбы их родича на девицах из тех районов, где ещё чтили ӧрекеннеров и давали их в приданое своим девицам. У шорцев невеста, обычно уже не привозила с собой ӧрекеннеров. Тем не менее, когда в семье после прихода новой невестки начинались какие-либо несчастья, не жили дети, падал скот и т. д., решали, что духи всё равно, хотя и нежелаемые, всё же пришли, „пригнались эа девкой“ и волей неволей надо сделать их изображение, кормить и чтить.

И в заключение Н. П. Дыренкова обращает внимание на некоторые изображения на шаманских костюмах алтайцев. Среди различных изображений и привесок на алтайском шаманском костюме мы находим фигуры в виде матерчатых кукол с перьями на головах, носящие названия "дочери Ульгеня". По представлению алтайцев, эти „куклы-идольчики в виде девиц придают шаману особую силу при камлании".

Можно предполагать, что эти изображения являются не чем иным, как эмегендерами (энекелерами) — духами материнского рода, которые при развитом отцовском роде были низведены на степень духов подчинённых и поставленных в зависимое от главного духа отцовского рода Ульгеня положение. В пользу этого предположения говорит то обстоятельство, что подобное изображение на костюме якутского шамана сохраняет своё первоначальное название „emeget“, что является монгольским множественным числом от „emegen“ и означает „праматери“. Это антропоморфное изображение является самой существенной частью якутского шаманского костюма. По представлению якутов, от него именно зависит сила шамана.

|

Деталь шаманского костюма.

Женская одежда — чегедек (из книги

А. В. Анохина „Материалы по шаманству алтайцев", стр. 35).

|

Эти изображения женских духов на шаманском костюме алтайцев, на ряду с такими привесками к костюму, как женский кисе, женский игольник, женская одежда — „čegedek", а также название маленьких бубнов, изготовляемых в память умерших шаманов-предков — "tajada" — "дядя по линии матери — отец", частые упоминания в шаманских родословных о получении шаманских духов по материнской линии, — разрешают нам предполагать, что шаманство генетически связано с материнским родом. Очень возможно также, что первыми шаманами были именно женщины.