В контексте феномена одержимости любопытно обещание пророка Самуила будущему царю Саулу, что им овладеет Дух Яхве: «Ты придёшь на холм бога (ha’elohim), … и когда войдёшь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель и гусли, и они пророчествуют (mitnabbə’im); и овладеет (ṣalḥa) тобою Дух Яхве (ruaḥ yhwh), и ты будешь пророчествовать (hitnabbita) с ними и сделаешься иным человеком… Когда пришли они к холму, вот, встречается им сонм пророков, и овладел (tiṣlaḥ) им (т. е. Саулом) Дух Божий (ruaḥ ’elohim), и он пророчествовал (yitnabbe’) среди них» (1 Цар. 10, 5–6, 10).

Это напоминает мне другой интересный феномен из религиозной практики Кондратия Селиванова в разных христоверческих "кораблях" Центральной России в 60-х годах XVIII века. Селиванов склонил на свою сторону очень влиятельную пророчицу Анну

Родионовну из "корабля" Акулины Ивановны. Селиванов открыл Анне Родионовне, что он - "искупитель".

Она пригласила его к себе в дом, посадила и, как он сам рассказывает,

"схватила крест и хотела меня, тварь, своего творца, привести на путь

истинный, и говорила: приложись ко кресту!" - "Дай-ка я тебя саму

сызнова приведу!" - ответил "искупитель". - "И тут накатил на неё мой

дух, и она сделалась как бы без чувств и упала на пол... Я дунул на неё,

и она, как бы от сна пробудившись, сказала: о, куда как твой бог велик и

силен!..". Уверовав сама в Селиванова, Анна Родионовна

собрала через несколько дней 80 человек христоверов и объявила им,

указывая на Селиванова: "Зрите, возлюбленные, вот где Бог живёт".

Хотя в семитских языках, к которым относится и арамейский язык, на котором проповедовал Иисус, слово "дух" (ruaḥ) — женского рода, но "овладевает" он душами "по-мужски".

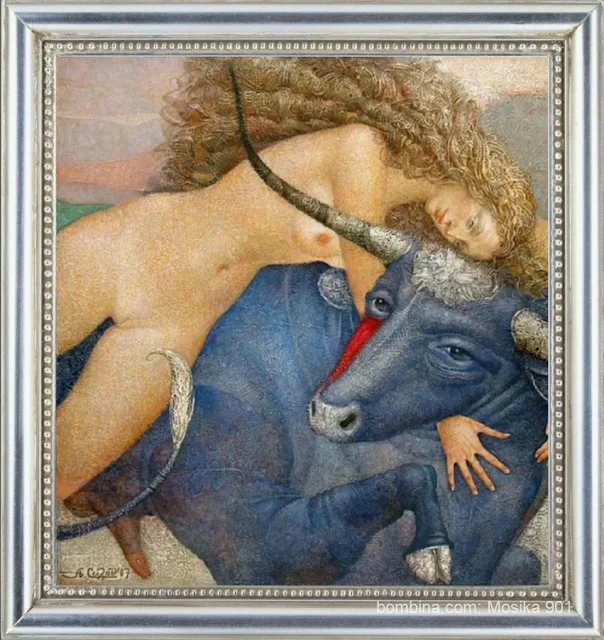

Интересно было бы взлянуть на этот феномен в контексте религии неолита, где бык играл столь выдающуюся роль. Очевидно, именно с духом быка вступали в контакт женщины неолитических поселений.

Соответственно, бык "накатывал" на женщин, "овладевал" ими чисто по-мужски, и они, находясь в экстазе, пророчествовали.

Между прочим, по сообщению С. Петрова, в угаритских текстах бычий облик придаётся Элу и Ваалу. Постоянный эпитет главы угаритского пантеона — «Бык Эл» (ṯr ’il). Ваал именуется другим словом с тем же значением «бык» — ’alp (KTU, 1.10.III.16–17; KTU, 1.11.3, 16). Литературные данные подтверждаются изобразительными — на угаритских рельефах Эл и Ваал изображаются в головных уборах с бычьими рогами.

Израильский царь Иеровоам I (кон. X в. до н. э.) построил святилища на севере и юге своего царства — в Дане и Вефиле, установив на каждом из них изваяния Яхве в виде тельца: «[Иеровоам] сделал золотых тельцов («egle zahaḇ) и сказал народу: … вот боги (’elohim) твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане… И построил он дом высот (bet bamot) и поставил из народа жрецов (kohanim) … И поднялся к жертвеннику, так (Септуагинта: который) сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам («agalim), которых сделал...» (3 Цар. 12, 28–33).