По сообщению С. Петрова, "еврейское слово kəruḇ (множественное число которого kəruḇim послужило основой для русского слова «херувим») заимствовано из аккадского языка, в котором kāribum/kurībum (производное от глагола karābum «молиться») означает особого духа-хранителя. Собственная же иудейская традиция представляла керувов крылатыми львами, как правило, с человеческими головами, т. е. сфинксами.

|

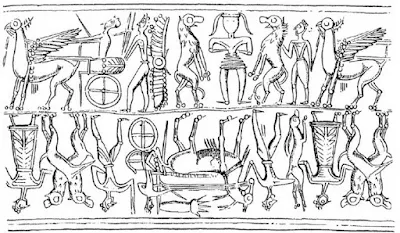

| Изображение керува на троне правителя Мегиддо (XIII в. до н. э.)

|

В памятниках изобразительного искусства Ханаана и текстах ЕБ керувы обычно выполняют функции стражей священного дерева или престола царя или божества. После изгнания Адама из божьего сада Яхве «поставил на востоке у сада Эдена керувов…, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3, 24). Из столицы Израильского царства Самарии происходят несколько резных изображений из слоновой кости, представляющих керувов в виде крылатых сфинксов с египетской двойной короной на голове, охраняющих священное дерево.

|

| Резная слоновая кость из Самарии с изображением керува у священного дерева (VIII в. до н. э.) |

Согласно традиции, в Иерусалимском «храме Соломона» керувы также были изображены рядом со священными деревьями (3 Цар. 6, 29–35).

|

| Изображение керува на троне тирского царя Ахирама (XI в. до н. э.)

|

В т. наз. «хвалебной песни Давида за избавление от врагов» упоминается керув, на которого садится верхом «бог Израилев»: «Сел на керува и полетел, и понёсся на крыльях ветра» (2 Цар. 22, 11; то же: Пс. 17, 11).