"Элевсин — общее святилище для всей земли, — говорил Аристид в своём описании Элевсина (во II в. н.э.), — и из всего божественного, что есть у людей, это является одновременно и самым ужасным, и самым светлым. Где ещё в мире звучали столь чудесные песнопения, где ещё разгорались столь сильные чувства, где ещё человек столь неистово предавался игре красок и звуков, разрываясь между зрением и слухом?"... Он также говорил о неизреченных видениях, которые, по его словам, стали привилегией для "многих поколений счастливых людей".

Вальтер Ф. Отто сфокусировал весь свой интеллект на постижении того, что являлось самою сутью Элевсинских таинств.

|

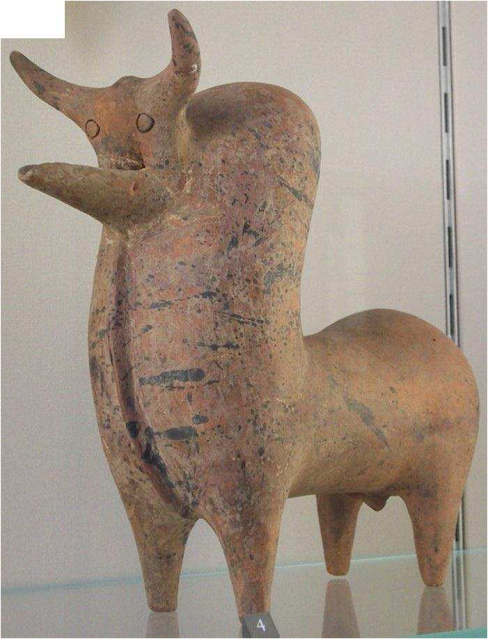

| Святилище Деметры и Коры. |

Во-первых, Аристотель определённо говорит о том, что быть мистом означало не познавать что-то, а переживать и отдаваться переживанию, позволяя вести себя. Истинное посвящение ничуть не похоже на "масонские" посвящения как передачу каких-то тайных знаний. Это подтверждается недавно обнаруженным папирусным текстом, в котором Геракл утверждает, что он не нуждается в посвящении, поскольку, спустившись в подземный мир, он воочию увидел всё то, что могут предложить мистерии. Он говорит о священной ночи и заканчивает свою речь словами: "Я видел Кору". Здесь посвящение приравнивается к катабасису (См.: Катабасис).

Во-вторых, Отто отвергает истолкование Элевсинских мистерий как своего рода театральных представлений. Он говорит, что лес колонн Телестериона вряд ли позволял участникам мистерий размещаться вдоль стен, чтобы наблюдать за драматическим действом. На самом деле, мы должны отказаться от идеи драмы как таковой. Всё происходящее, вне всяких сомнений, было необычайно просто. Это подтверждается тем, что в элевсинских расходных книгах среди многих прочих тем не содержится ни единой записи, которая могла бы иметь отношение к подготовке какого-либо рода сценического зрелища.

Людвиг Дойбнер высказал предположение, что мы имеем дело не с каким-то простым естественным актом, а с чудом. Ипполит сообщает не только о том, что здесь демонстрировался колос, но и о том, что его тут же срезали; сперва его должны были скосить "в тишине", а затем уж показывали. И контекст, и само построение фразы заставляют нас понимать слова Ипполита именно в этом смысле. И мы действительно должны заключить, что здесь разыгрывался мистериальный акт — из разряда магических. Дойбнер полагает, что произносилась магическая формула:"И узри, что в ту пору, когда ни одно зерно не всходит [ибо речь идёт об осени], взошёл колос с зерном".