Я не возражаю, если «матриархат» будет заменён «матрицентризмом», поскольку термин «архе», означающий власть, является патриархальным.

Оттого, что женщины у нас оказываются во власти, принципиально ничего ведь не меняется.

Исследование матриархата - самой продолжительной эпохи в истории человечества.

Я не возражаю, если «матриархат» будет заменён «матрицентризмом», поскольку термин «архе», означающий власть, является патриархальным.

Оттого, что женщины у нас оказываются во власти, принципиально ничего ведь не меняется.

Есть такое мнение, что в истории Европы первая революция в культуре, связанная с выходом на сцену Женщины после "Тёмных веков", произошла в период относительного мира и экономического процветания в Провансе в 11-12 вв. и её отголоски сказались на всей дальнейшей истории европейской и мировой цивилизации (культура рыцарского отношения к Даме).

Интересно, что эта культура тесно переплетена с куртуазной любовью, воспеваемой трубадурами (см.: Трубадуры и их "весёлая наука". Куртуазная любовь (1) и Трубадуры и их "весёлая наука". Куртуазная любовь (2)), - с одной стороны, и с "церковью любви" катаров - с другой (см.: Трубадуры и их "весёлая наука". Куртуазная любовь (3)).

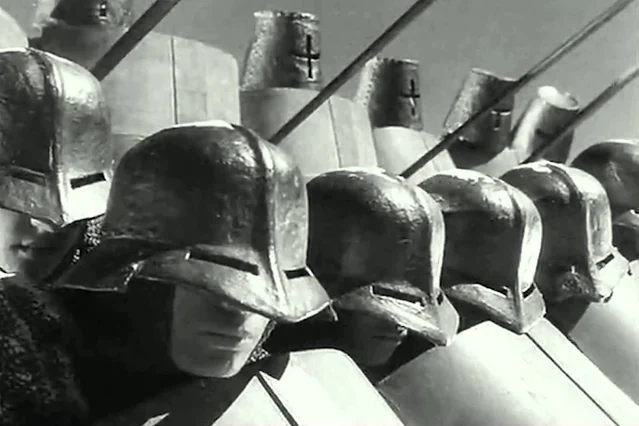

"В 1209 г. на западе Европы с Альбигойского крестового похода начинается эпоха походов Рима, преследующего своей целью не только захват земель, но и истребление коренного населения региона юга Франции, севера Испании и уничтожение древней «женской» культуры. Этот поход закончился инквизицией: прямым нападением мужчин на женщин" (Светлана Саверская, Александр Саверский. Хрустальный Христос и древняя цивилизация. Книга I).

|

| Drang nach Frauen |

Adam Crnobrnja в статье Late Vinča culture settlement at Crkvine in Stubline: Household organization and urbanization in the Late Vinča culture period представляет отчёт о проведённых к настоящему времени исследованиях поздненеолитического поселения Црквине в окрестностях села Стублине в районе Обреновац примерно в 40 км к юго-западу от Белграда (Сербия).

Геомагнитные съёмки указывают на существование остатков 103 домов на исследованной территории. Предполагаемые дома расположены во многих правильных рядах, вытянутых в направлении северо-запад - юго-восток. Ряды состоят из групп от 5 до 12 строений с длинными сторонами, параллельными друг другу, и расстояние между ними довольно маленькое (пространство между домами в ряду в основном более узкое, чем ширина одного дома). По-моему, эти "кластеры" домов в поселении могут отражать существование "больших семей" (линиджей) в поселении. На это указывает и существование многих открытых площадок, окружённых со всех четырёх сторон строениями, самая большая из которых имеет размер 50 м х 24 м.

Из этнографических описаний африканских линиджей мы знаем, что во главе "больших семей" могут находиться как мужчины, так и женщины. Может быть, и в староевропейской культуре Винча, дома, как пчелиные "соты", кучковались вокруг "маток"-матриархов?

Она стояла у колодца,

Смотрела молча на меня,

Ждала пока мой конь напьётся,

Потом погладила коня;

Дала ему каких-то зёрен,

(Я видел только блеск колец)

И стал послушен и покорен

Мой варварийский жеребец.

Что мне до этой бедуинки,

Её пустынной красоты?

Она дала мне из корзинки

Понюхать смятые цветы.

О, этот жест простой и ловкий!

Я помню горечь на устах,

Да синеву татуировки

На тёмно-бронзовых ногах.

Николай Туроверов

Я раньше относился к Ким Чен Ыну "как все".

Если отбросить всякие "бла-бла-бла" пустопорожние, то в "сухом остатке" будут видны лишь смерти стариков. И чем меньше количество смертей от коронавируса в том или ином государстве, тем гуманнее его правительство. Правительство КНДР не на словах, а на деле заботится о своём населении. Ким Чен Ын наглухо перекрыл границу с Китаем и Россией уже 22 января 2020 года, а с Южной Кореей она и так была перекрыта забором, через который ни одна мышь не проскользнёт. Некоторые назвали реакцию Ким Чен Ына на угрозу «экстремальной» и «параноидальной». Но в результате Северная Корея оказалась «уникально чистой» и «свободной от вируса». Как утверждает в статье для The Conversation Ники Элсфорд, профессор Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона при Университете Центрального Ланкашира, Пхеньян кажется достаточно уверенным в себе, чтобы подождать вакцину, которая будет эффективна и безопасна. Он подкрепляет свою мысль отсылкой к высказываниям различных экспертов (среди них, к примеру, Институт стратегии национальной безопасности, аффилированный с южнокорейской разведкой) о том, что Ким Чен Ын отказался от вакцины AstraZeneca из-за риска возникновения таких побочных эффектов, как тромбозы, а от препарата Sinovac — из-за её сравнительно малой эффективности (Источник).

Этот северокорейский пример показывает, что государство — это не только "чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй". Да, это слепой Голем, но его мощь может быть направлена и в созидательное русло.

"Благодаря тщательным раскопкам в поселении среднего энеолита Илгынлы-депе неподалёку от широко известного Алтын-депе удалось реконструировать облик домашних святилищ, так называемых "парадных комнат", в убранстве которых использовались чёрная, белая, красная краска, рельефные изображения змей и протом быка. Характерная особенность - эти помещения подвергались специальному разрушению (такие случаи были зафиксированы и в других поселениях этой эпохи (Энеолит СССР, 1982. С.46,48)) и сожжению. При этом хранившиеся в них ритуальные вещи, в частности антропоморфные изображения, ломали (Соловьёва, 2005)"

(Из статьи Е.В.Антоновой "К проблеме формирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса". КСИА РАН. Вып. 223. 2009 г.).

"Парадные комнаты" жилищ БМАК функционально совпадают с "вестибюлями" архаических латинских жилищ. Напомню, что "вестибюль" присходит от имени богини жертвенного огня Весты (лат. vestibulum «посвящённый Весте»).

В КСИА (ВЫП. 230. 2013 г.) меня заинтересовала статья «КРУГЛЫЕ ГОРОДА» ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. Авторы - Г. А. Кошеленко и В. А. Гаибов - приводят нижеследующую картинку-таблицу населённых пунктов круглой формы:

Авторы говорят, что "древнейшие населённые пункты с круглым или овальным планом относятся к первой половине I тыс. до н. э. Продолжают они возникать и в ахеменидский период. Самые поздние (по времени возникновения) населённые пункты относятся к концу IV в. до н. э. Позднее мы не знаем ни одного памятника этого типа.

1. Технология — прекрасная вещь, но давайте не будем возводить её в ранг

очередного эликсира роста. Технология так же реагирует на стимулы, как и

всё прочее. Когда есть технология, но нет стимулов к её использованию,

ничего особого не произойдёт. У римлян были паровые машины, но

использовались они только для открывания и закрывания дверей храма. У

них был даже автомат для продажи святой воды в храме, который работал,

если опустить в него монетку. У них были машины для жатвы, подшипники,

водяные мельницы и водяные насосы, но устойчивого экономического роста

они не добились.

Уильям Истерли

2. История – это повествование о поступках, на которые людей толкнуло невежество вкупе с величайшей самонадеянностью, каковая побуждает узаконивать это невежество под видом политических и религиозных догм.

Олдос Хаксли "Остров"

3. Люди понимают только чувства, сходные с их собственными чувствами; другие, как бы прекрасно они ни были выражены, не действуют на них: глаза глядят, но сердце не участвует, вскоре же и глаза отворачиваются.

Ипполит Тэн

М. В. Скржинская в статье "Боспорские жрицы" говорит, что Деметру чтили во всех греческих полисах, и свидетельства об её культе известны во всех колониях Северного Причерноморья.

"Ежегодно, в начале осени, в Пантикапее (современная Керчь) отмечали праздник Фесмофории, на котором ведущую роль играла жрица, так как на главных таинствах этого праздника могли присутствовать только женщины. Этот праздник издавна отмечали в Афинах и во многих других греческих полисах, в том числе и в Милете, метрополии Пантикапея. Поэтому надо думать, что боспорские жрицы Деметры исполняли ритуалы так же, как было принято в метрополии. Античные авторы пишут, что Фесмофории сопровождались таинствами, на которых могли присутствовать лишь посвящённые. Например, Геродот (ii, 171) так написал об этом: «я хочу умолчать об обрядах на празднике Деметры, которые эллины называют Фесмофориями, поскольку непосвящённым сообщать об этом не дозволено».

Всем эллинам было известно, что мужчины не имеют права присутствовать при этих таинствах, которые проводились в особом закрытом помещении. В Афинах оно называлось фесмофорионом (aristoph. Thesm. 278, 880). На запрете мужчинам проникать в это помещение строилась интрига комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий». Её впервые представили в афинском театре в 411 г. до н.э. Персонажи пьесы подозревают, что участницы таинства, пользуясь неприкосновенностью такого собрания, строят козни против мужчин; поэтому один из героев комедии, переодевшись в женское платье, проникает в фесмофорион и вступает в споры с женщинами. Конечно, в пьесе ничего не рассказывается о таинствах во время праздника.

М.Ю. Лаптева в статье "Крит и Иония во II тыс. до н.э. (мифологическая традиция и археология)" поднимает очень интересную тему талассократии Крита в середине II тыс. до н. э, точнее говоря, тему критского присутствия в Западной Малой Азии, а именно – в междуречье двух рек, Герма и Меандра, получившем, вероятно уже в гомеровский период, название Ионии.

Одни и те же древние греки могли одновременно поклоняться сразу трём богиням - Деметре, Кибеле и Артемиде. И, судя по всему, у них было представление о том, что это "лица" одной и той же богини. Это можно сравнить с православным представлением о том, что смоленская, владимирская и тихвинская иконы Богоматери - это не иконы трёх Богородиц, а иконы одной и той же Богородицы - пресвятой Девы Марии.

К такому выводу я пришёл после прочтения статьи М. В. Скржинской "Какому божеству поклонялись ольвиополиты в святилище на Гипполаевом мысу?"

Тут возможно говорить лишь о временнОй акцентировке того или иного культа. Культ Кибелы распространился сравнительно поздно, уже в эллинистическую эпоху, но, если говорить об этом культе в терминах игры в гольф, "мячик" этого культа попал в уже готовую "лунку" более древних культов Деметры и Артемиды.

Можно ещё говорить о слиянии, почти до неразличимости, образов трёх богов - Диониса, Сабазия и Аттиса.

От множества языческих богов "рябит" в глазах только при самом поверхностном взгляде. При более внимательном разглядывании конкретной исторической местности мы видим там совсем иное. Если и существуют в каком-то городе сразу несколько культов, то все они как бы выражают одну "суперидею", и участие в одном культе нисколько не противоречит участию в другом. Нет там такого, как в известном анекдоте: "Соломон Абрамович, одно из двух: вы или крестик снимите, или трусы наденьте".

О сохранении пережитков матриархата в раннее средневековье свидетельствует гренландская песнь об Атли, а именно эпизод мести героини Гудрун за братьев своему мужу Атли. Гудрун убила сыновей Атли, угостила мужа блюдом из их сердец, затем убила его самого и завершила месть пожаром, в котором гибнет весь дворец. Этот эпизод показывает жестокость нравов и обычаев, считавшихся нормой взаимоотношений в эпоху перехода к патриархату, когда женщина ещё имела право мстить за своих кровных родственников. В то время узы кровного родства были священны и значили больше, чем узы супружеские, они определяли социальное поведение всех героев эпоса

(Цит. по: Попов М. Е. ЭПОС СЕВЕРНЫХ ГЕРМАНЦЕВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

Саму Песнь об Атли можно прочитать здесь. В Примечаниях там верно говорится: "Форма этого сказания в «Песни об Атли» древнее, чем в «Песни о нибелунгах». Основное отличие заключается в том, что в «Песни об Атли» Гудрун мстит своему мужу Атли за то, что он убил её братьев Гуннара и Хёгни, тогда как в «Песни о нибелунгах» Кримхильда (Гудрун) мстит, наоборот, братьям за то, что они убили её мужа Зигфрида (Сигурда). Более древняя форма сказания отражает мораль родового общества (братья ближе мужа), менее древняя — мораль феодального общества (муж ближе братьев)".Т. Г. Мякин в статье "«МУДРАЯ» САПФО ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ИНИЦИАЦИИ (САПФИЧЕСКИЙ ФИАС В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПАПИРОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ)" говорит:

"Известно, что Платон, согласно сообщению Элиана, называл «поэтессу Сапфо, дочь Скамандронима, мудрой» (σοφήν, Ael. V. H. 12. 9). Опубликованный в 2004 г. папирусный фрагмент позволяет связать эту «мудрость» знаменитой поэтессы с её деятельностью хорэга и жрицы, руководившей возрастным служением девочек в культовом содружестве Артемиды, главной богини-воспитательницы девочек на Лесбосе".

И далее: "Как известно, в архаическую и классическую эпоху единственным видом общественной деятельности, которым могла заниматься греческая женщина, была деятельность жрицы (Dillon, 2002, 74). Под «пением» (μόλπα) у Сапфо следует понимать именно пение хора гетерии (у Сапфо – женского хора), связанного с почитанием божеств плодородия (у Сапфо – Артемиды). При этом гомосексуальные отношения, связывавшие старших и младших участниц женского хора, у Сапфо определяются глаголом πεδέπειν («любить (=входить в кого-либо)»). Мои выводы о связи этой «любви» с культом божеств плодородия подтверждает близкий по форме к лесбосскому πεδέπειν критский глагол πεδεπιθύω (букв. «горячо желаю кого-либо, приношу жертву вместе с кем-либо»). Во всём корпусе древнегреческих текстов он встречается лишь однажды – в архаической гортинской надписи VI–V вв. до н. э., где говорится именно о ритуальном гомосексуальном акте, совершавшемся между старшей женщиной и юной девочкой: «пусть не подлежат наказанию те (женщины), которые воспользовались…/ и возжелали (девочек, живущих) по закону при храме (τὰνς κατὰ νόμον τῶ ἐπ[ιναί]ω), для совместного обряда…» (πεδεπιθ[ῦσαι, IC IV, № 146, 2–3; Liddel–Scott 1996, suppl.: 244). Указанный возраст девочки («пятнадцатилетнюю» – τὰν τριFετηρίαν), а также связь ритуала с общегородским жертвоприношением «на Иде», позволяют увидеть в этом один из пережиточных обрядов женской инициации, где старшая женщина выступала, как и Сапфо на Лесбосе, в роли жреца, приобщающего девочку к тайнам богини плодородия. Как и обряд инициации критских юношей, женская инициация на Крите, таким образом, была неотъемлемой частью культа идейских богов – Геры, Зевса и его матери Реи".

А. Г. Некита в статье "ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФЕРЫ В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ: СУБЛИМАЦИЯ СОФИЙНОГО МАТРИАРХАТА В ИМПЕРСКОМ ПАТРИАРХАТЕ" говорит, что "фундамент славянской ментальности изначально базировался на гармоничном сочетании матриархальной и патриархальной символики как архетипического принципа формирования коллективного духа и культуры. В «Пчеле» XV в. читаем: «Матери боле любят сыны, яко же могут помогати им, а отци дщерь, зане потребуют помощи от отец...» – из чего следует, что в древнерусской семье мать занимала равное место с отцом, и вытекает эта идея из традиционных представлений о священной роли Матери и Отца в истории мироздания. Н. Пушкарёва тоже замечает эту особенность: «…были сферы общественной жизни, в которых приоритет принадлежал мужчинам: войны, политика, но существовали и области чисто женского «господства»: организация экономической жизни дома, семьи, воспитание детей, внутрисемейные отношения. «Матриархат» в доме был как бы балансом «патриархату» во всех областях общественной жизни вне его».

И далее автор переходит к описанию высокого положения женщины в землях Великого Новгорода. Именно там сохранились многие древнерусские традиции, не нарушенные ордынским вторжением. "В отличие от княжеских верхушек разорённых земель, новгородская знать могла себе позволить не нарушать сложившуюся ранее естественную эволюцию имущественных отношений женщин знатных родов. В первую очередь это относилось к землевладению. Новгородские феодалы довольно быстро прибрали к рукам богатейшие в ресурсном отношении северные земли.

У Иосифа Бродского есть стихотворение, в котором угадываются черты Великой Матери богов и людей. То есть, черты космической богини угадываются в образе родной матери.

|

| Матерь Мира , 1924 год, Н. Рерих |

Я был только тем, чего

ты касалась ладонью,

над чем в глухую, воронью

ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты

там, внизу, различала:

смутный облик сначала,

много позже — черты.

Это ты, горяча,

ошую, одесную

раковину ушную

мне творила, шепча.

Это ты, теребя

штору, в сырую полость

рта вложила мне голос,

окликавший тебя.

Я был попросту слеп.

Ты, возникая, прячась,

даровала мне зрячесть.

Так оставляют след.

Так творятся миры.

Так, сотворив их, часто

оставляют вращаться,

расточая дары.

Так, бросаем то в жар,

то в холод, то в свет, то в темень,

в мирозданьи потерян,

кружится шар.

Т. Г. Мякин в статье "Культовое содружество Сапфо на Лесбосе в VII - VI веках до н. э." доказывает, что «фиалкогрудая богиня» Сапфо это – Великая Артемида Термия.Именно в честь неё, владычицы горячих источников в Терми близ Митилены, устраивались празднества с атлетическими, а также музыкально-поэтическими состязаниями. Они назывались Панегиреи Тёплых ключей. Именно с выступлениями на этих празднествах связывал поэтическую славу Сапфо хорошо знавший лесбосскую поэзию ритор Гимерий. По Гимерию, Сапфо использовала свои выступления с лирой на панегиреях Артемиды как «основание» для прославления «девической красоты», Афродиты и Эротов.

Согласно современным клиническим наблюдениям, беременность длится 40 недель (10 лунных месяцев). Даже в современных клиниках беременность предпочитают наблюдать согласно лунному календарю. Он называется «акушерским» и длится 28 суток [БМЭ, 1982. С. 468], что отличает его от астрономического лунного месяца, продолжительность которого 29,5 суток.

Е. Е. Даенин в статье "Несколько слов о «бесчестном» служении" говорит, что...

"Зарождение патриархальных форм правления было напрямую связано с расширением человеческого ареала, сопровождавшимся межплеменными конфликтами и внутриродовым переделом сфер влияния на межличностном и межполовом уровнях — в силу возникающих имущественных отношений. В этих условиях значение «кровных уз» — как основы матриархата — отодвигалось на второй план, доминирующую роль начинало играть формирование «групп по интересам», обладавших гораздо большей способностью к «укрупнению», нежели родовые общины. Тем самым слабейшие особи обоих полов вынуждались идти в услужение (в т.ч. — сексуальное) к более сильным «патриархам» — в обмен на общее покровительство и гарантированный «кусок мяса»."

Первое предложение о "расширении человеческого ареала" и связанного с ним "зарождения патриархата" слишком "расплывчато" и "обтекаемо". А вот второе и третье предложения — очень хороши.

"Черкесский этикет – творение всего народа. Поэтому он тесно связан с его

историей, вернее сказать, он "растворён" в его истории, он его история.

Не случайно в черкесском этикете остались следы каждой эпохи этой

истории, начиная с периода матриархата до настоящего времени. В этом

плане можно привести примеры из нартского эпоса, в котором нашли своё

отражение и матриархальный и патриархальный периоды истории черкесов и

их преломление в черкесском этикете. Именно в нартском эпосе можно

проследить путь становления и развития черкесского этикета, ибо он

создавался и развился в период от родового строя до появления

феодализма. Именно на стадии феодализма окончательно сформировался

черкесский этикет в таком виде, в каком мы его знаем и каким его узнали

европейцы.

Рыцарское,

уважительное отношение к женщине по черкесскому этикету выработано у

черкесов ещё в эпоху нартов. Об этом красноречиво свидетельствуют

многие нартские сказания, где в центре событий и объектом всеобщего

уважения выступает женщина.

Сам я в Индии никогда не был, но наслышан премного о тамошней жизни в городах. Много документальных фильмов просмотрел по телеку и на YouTube. И давно уже обратил внимание на то, что в индийских городах на улицах нет светофоров (ну, или почти нет). И, "что интересно, почти нет аварий. Крайне редко встречаются дорожные инциденты" (Источник).

В Липецке, где я живу, количество светофоров на улицах увеличивается ежегодно. Светофоры ставят там, где раньше их не было. У меня нет автомобиля, я передвигаюсь по городу на общественном транспорте, но даже меня бесит это чрезмерное обилие светофоров. Конечно, водители возмущаются: "Всё сделано для людей, для пешеходов, всё против водителей. Ещё больше стало светофоров, которые по сути не нужны. На протяжении 1км на пр. Мира стоит 4 светофора", - пишет Антонина Чернышёва. "Антонина, на Московской у мебельного 3 через каждые 50 метров", - вторит ей Максим Соловьев (Источник).

Некоторые считают, что представление о Боге как о Матери является

последствием проникновения феминистских идей в богословие. Ниже

приведены цитаты духовных писателей, живших задолго до возникновения

феминистского движения и использующих те же самые архетипы в своих

размышлениях о Боге.

Так, в некоторых фрагментах «О Пасхе» св.

Мелитона Сардийского (начало II в. – ок. 190 г.) встречаются следующие

слова: «Воспевайте Отца, святые; пойте Матери (tēi mētri), девы» [1].

Климент Александрийский (150 – 215 гг.) пишет, что Бог-Отец, произведя

Сына, стал Матерью: «Из любви Отец женою стал. И лучшим доказательством

этого служит то, что Он Сам из Себя произвёл; а плодом, происшедшим из

любви, состоит Любовь же» [2].

Пещерные святилища представляют собой особенность минойского Крита: точно установлено существование во всяком случае пятнадцати, а с большой степенью вероятности — ещё такого же числа таких мест. Очевидно, встречи со священным искали именно в труднодоступных, тёмных и страшных местах. Это отдалённо напоминает пещеры эпохи раннего палеолита со стенами, покрытыми наскальными рисунками, где охотники создавали для себя некий потусторонний, нереальный мир.

|

| View of Mount Ida north of the Palace of Phaistos where the Kamares cave sanctuary was located |

А. В. Лебедев в статье "Теогония" Эпименида критского и происхождение орфико-пифагорейского учения о реинкарнации высказывает предположение о том, что "Диктейская и Идейская пещеры [на Крите] в архаическую эпоху функционировали как оракулы, а Эпименид служил штатным гадателем в пещере Зевса и предсказывал будущее на основании своих вещих снов".

И далее: "Предположение о том, что критские сакральные пещеры могли функционировать как оракулы, высказывалось историками и археологами (Chaniotis 2006). В древности критяне славились именно как самые искусные толкователи снов. В эллинистической Александрии 2 в. до н. э. безымянный толкователь снов следующим образом рекламировал своё искусство:

ἐνύπνια κρίνω, τοῦ θεοῦ πρόσταγμα ἔχων·

τύχ᾽ἀγαθᾶι· Κρής ἐστιν ὁ κρίνων τάδε.

Толкую сновидения по распоряжению бога,

В добрый час! Толкователь снов – критянин.

Указание на происхождение толкователя снов с Крита (подтверждаемое также дорийской формой ἀγαθᾶι) является гарантией достоверности толкований. Ссылка на «распоряжение» бога, то есть бога-целителя Сараписа, указывает на то, что гадатель имел официальный статус при храме, что он был назначен на эту должность, а не занимался частным бизнесом (Contra Renberg 2010: 650–651). Подобно тому, как александрийский критянин служил гадателем-снотолкователем при храме Сараписа, Эпименид мог служить жрецом-прорицателем в критской «пещере Зевса».

|

| Пещера Зевса на Крите (Диктейская пещера) |