По сообщению Сергея Петрова, "в Угарите Ашера (’aṯrt) была супругой главы пантеона Эла и верховной богиней. Угаритские тексты именуют её «родительницей богов» (qnyt ’ilm) (KTU, 1.4.III.26 и др.) и «матерью богов» (’um ’il [m]) (KTU, 2.31.43). Вся совокупность угаритских богов называется «сынами Ашеры» (bn ’aṯrt), число которых семьдесят (KTU, 1.4.VI.46). Супруг Ашеры Эл именуется «отцом человеков» (’ab ’adm) (KTU, 1.14.I.37 и др.), отсюда можно и для Ашеры предположить эпитет «мать человеков» (’um ’adm). Другим именем Ашеры является Элат (’ilt), буквально «Богиня», женский вариант имени Эла, засвидетельствованный поэтическим параллелизмом: «Ашера и сыны её, Элат и воинство родичей её» (’aṯrt wbnh ’ilt wṣbrt ’aryh) (KTU, 1.6.I.40–41).

|

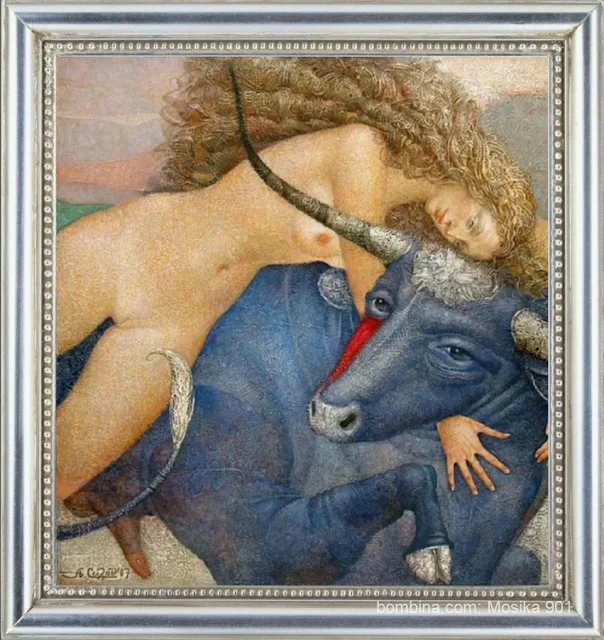

Угаритское изображение Ашеры (XIV в. до н. э.)

|

В угаритском пантеоне она играет роль царицы, принимающей решение о наследовании престола. В земном мире она также отвечает за рождение и вскармливание царских наследников".Далее С. Петров пересказывает "тёрки" между Ашерой - с одной стороны и угаритскими богами - с другой, но нам это не интересно. Эта борьба за власть из патриархальной мифологии у нас в печёнках сидит, - мы наблюдаем её каждый день по телеку, и нас уже тошнит от неё.

Затем С. Петров переходит к рассмотрению еврейских письменных свидетельств об Ашере. Вот это интересно.

"В Еврейской Библии слово «šrh (масоретская огласовка: ’ašerah) упоминается 40 раз в единственном и множественном числе, обозначая как собственное имя богини, так и — гораздо чаще — название предмета, связанного с её культом.

В Пятикнижии оно встречается 4 раза в составе стандартных девтерономических предписаний бороться с культами «ханаанеев»: «Жертвенники их разрушьте, столпы их сокрушите, ашеры его (’ašeraw) срубите (tiḵrotun)» (Исх. 34, 13); «Жертвенники их разрушьте, столпы их сокрушите, ашеры их (’ašerehem) посеките (təgadde‘un) и изображения их сожгите огнём» (Втор. 7, 5); «Разрушьте жертвенники их, сокрушите столпы их, ашеры их (’ašerehem) сожгите (tiśrəp̄un) огнём и изображения богов их посеките (təgadde‘un)» (Втор. 12, 3); «Не сади (tiṭṭa») себе ашеру из какого-либо дерева (’ašera kol-«eṣ) при жертвеннике Яхве, бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столп» (Втор. 16, 21–22).

Слово «šrh в большинстве случаев его употребления в Еврейской Библии означает культовый символ богини Ашеры — вероятно, особым образом обработанное (подстриженное? обрезанное?) живое дерево. Согласно ЕБ, ашеру «сажают» (naṭa»), «делают» («aśa), «строят» (bana), «ставят» (naṣaḇ), а при уничтожении её «рубят» (karat), «секут» (gada») и «жгут» (śarap̄), её можно использовать в качестве «дров» («aṣim). Наиболее определённо о том, что ашера была деревом, свидетельствует девтерономическое предписание: «Не сади (tiṭṭa») себе ашеру из какого-либо дерева (’ašera kol-«eṣ) при жертвеннике Яхве, бога твоего, который ты сделаешь себе» (Втор. 16, 21–22).

В нескольких случаях, однако, Еврейская Библия употребляет слово «šrh как личное имя Богини-матери. Такое употребление очевидно в просьбе пророка Илии собрать «четыреста пятьдесят пророков Ваала (habba‘al), и четыреста пророков Ашеры (ha’ašera), питающихся от стола Иезавели» (3 Цар. 18, 19). Один раз в ЕБ слово «šrh в форме множественного числа женского рода используется для обозначения совокупности женских божеств рядом со словом b‘l во множественном числе, обозначающим совокупность мужских божеств: «Делали сыны Израилевы злое в очах Яхве, и забыли Яхве, бога своего, и служили Ваалам (habbə‘alim) и Ашерам (ha’ašerot)» (Суд. 3, 7).

3-я Книга Царств (15, 13) и 2-я Книга Паралипоменон (15, 16) утверждают, что иудейский царь Аса лишил свою мать звания царицыматери (gəḇira) за то, что она сделала «истукан» для Ашеры (la’ašera). Употребление предлога le предполагает, что под Ашерой в этих рассказах имеется в виду богиня. Слово mip̄leṣet, переводимое здесь как «истукан», происходит от глагольного корня plṣ «дрожать, трепетать» и может быть буквально переведено как «трепет». О том, что представлял из себя этот «трепет», нам остаётся только догадываться.

«[Иудейский царь Иосия] повелел… вынести из храма Яхве все вещи (kelim), сделанные для Ваала (labba‘al) и для Ашеры (la’ašera) и для всего Воинства небесного, и сжёг их за Иерусалимом… И вынес ашеру (ha’ašera) из дома Яхве за Иерусалим в долину Кедрон, и сжёг её в долине Кедрон, и истолок в прах, и бросил прах её на кладбище общенародное, и разрушил дома святых, которые были в доме Яхве, где женщины ткали покровы (battim) для ашеры (la’ašera)» (4 Царств 23, 4, 6–7). Этот отрывок ценен тем, что содержит уникальное свидетельство о домах «святых», которые находились в Иерусалимском храме.

Говорящие о культе «Царицы Небесной» (məleḵet haššamayim) отрывки из Книги пророка Иеремии могут отражать подлинную память о почитании еврейской Богини-матери в допленной Иудее. Один из этих отрывков входит в состав «храмовой проповеди» Иеремии: «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать лепёшки (kawwanim) для Царицы Небесной» (Иер. 7, 18)".

|

Глиняный штамп для теста с ликом Царицы Небесной, найденный на

территории дворца иудейских царей в Рамат-Рахели (ок. 700 г. до н. э.)

|

Рафаэль Патай также говорит, что Ашера была главной богиней ханаанейского пантеона (см.: Богиня Ашера). И он же делает важное замечание: "Когда все Ваалы были уничтожены и храм Ваала в Самарии разрушен Ииуем,

Ашера Самарийская избежала нападения, и поклонение ей продолжалось

вплоть до конца существования израильской монархии. Таким

образом, богиня пережила все бури, пронёсшиеся над Самарией во время

ассирийского вторжения и после него, пока она не пала под топором Иосии,

последнего великого прояхвистского реформатора среди иудейских царей".

Я полагаю, что там имели место быть "разборки" между жрецами Ваала и Яхве. Дело в том, что в первобытных коллективах жертвенная пища употреблялась самими участниками обрядовой трапезы в святилище, в отличие от позднейших жертвоприношений в храмах, значительная часть которых отчуждалась в пользу божества (а значит, храмового персонала и других имеющих отношение к культу лиц). Вот из-за этой баранины и лилась кровь. Если предположить, что культ Ашеры не имел кровавых жертвоприношений, то, в общем, понятно, почему иудейские пророки были сравнительно терпимы к нему.