Из статьи С. А. Яценко "Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых некрополях (к анализу планиграфии и уточнению статуса)":

"Древние авторы сообщают нам немало важного о женщинах-воительницах у кочевников. Для язаматов / иксаматов и, видимо, соседних сираков I в. н. э. мы имеем детальные реалистические описания подготовки женщин с подросткового возраста к коллективным охотам и иногда – войнам, а также особенностей их оружия (Pomp. Melae. De Chorogr. I, 21, 5 и 114; III, 4, 35). Сохранились сведения об исторических личностях – могучих воительницах, не уступавших мужчинам в силе и боевых подвигах (Diod., Syc. II, 44–46; Pomp. Trogus., Hist. Philip. II, 1, 4; Arrian, Anab. VII, 13, 2–6; Сtesias. Persika, fr.). Женщин-воительниц сарматов на Дунае в 275 г. их врагам-римлянам не удавалось отличить от мужчин ни по поведению, ни по внешнему виду (SHA. Avrelian, 22). В архаичных сказаниях нартовского эпоса осетин – наследников сарматов – изредка упоминаются специальные отряды женщин-воинов [Калоев 1959], но они, вероятно, существовали и у древних савроматов (Herod., Hist., IV, 116)".

..................................

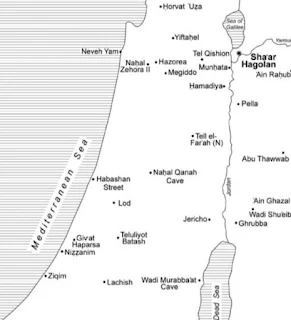

"Обратимся

к материалам центральной части обширного сарматского некрополя,

расположенного у устья Дона, на левом берегу, Высочино I, II, V с 58

курганами [Беспалый, Лукьяшко 2008; Яценко 2016а, 317–319, рис. 3),

относящимися к среднесарматской и ранней стадии позднесарматской

культуры (рис. 7, 1). Увы, лишь для части умерших достоверно определялся

пол. Однако несомненно, что для каждого периода этого преимущественно

элитного могильника женские курганы резко преобладали над мужскими и

детскими. Это нетипично для многих синхронных позднесарматских

некрополей, где преобладали мужчины (см., например: [Балабанова 2000]). В

позднесарматское время ядро некрополя составляли четыре кургана

аристократии (три из них – женские), причём каждый из них имел

своеобразный тип могильного сооружения (!). Ограблен был лишь самый

восточный женский курган (к. 12, группа II) (рис. 7, 2). Особенно

интересны две женщины-воина (к. 10, группа I; к. 18, группа V) с

парадным костюмом, включающим платье с глубокими, богато декорированными

разрезами [Яценко 2015а; 2018а, рис. 4, 6–7]. С каждой из них связаны

по два соседних кургана рядовых родственников или клиентов (взрослого и

ребёнка). Наиболее высокий ранг в этом некрополе можно предполагать у

женщины из кургана 10: во время поминок по ней на кургане были разбиты

около 30 амфор с вином, с ней поместили три разных вида клинкового

оружия (ср. то же на женской поминальной статуе III–I вв. до н. э. у

храма Кызылуийк на северо-западе плато Устюрт в Западном Казахстане

[Яценко 2018а, рис. 4, 1б; 2018б, 156, рис. 1, 2) и у мужчин на

синхронных сарматских-угорских изображениях клада из Сапогово [Яценко

2000, рис. 3: 2]. Несколько уступала ей, вероятно, женщина из кургана

18, но она имела статусное оружие – топор, а также платье из шёлка (?),

украшенное узором из золотых нитей, золотые аппликации на платье и

головном уборе и множество дорогих импортных изделий. Как и в скифских

Рядовых Могилах, фактически именно женщины-воины занимали центральное и

почётное место в композиции некрополя".

.jpg)