О. Ю. Артёмова пишет в своей монографии "Личность и социальные нормы в раннепервобытном обществе":

"Едва ли не самым большим почётом пользуются у австралийцев колдуны и знахари. <...> Как показывает А. Элькин в специальном исследовании, колдуны и знахари составляют как бы замкнутый круг, своего рода элиту. Как правило, в неё имеют доступ только мужчины.

Высокую репутацию австралийцу также дают также обширные знания в области религиозной обрядности, священной мифологии и истории своего племени, а также мастерство в изобразительном искусстве, танцах, пении. Всё это связано с теми видами деятельности, в которых участие женщин либо ограничивается, либо вообще исключается.

Австралийские нормы отстраняют женщин от руководства общественной жизнью, которая у аборигенов регулируется только мужчинами. <...> Важно подчеркнуть, что мужчины, среди которых решающее слово принадлежит наиболее влиятельным старшим членам коллективов, проводят свои обсуждения втайне, зачастую уходя из главного лагеря.

Наиболее чёткое и законченное проявление существующая разница в общественном положении мужчин и женщин находит в сфере религиозной деятельности. <...> В соответствии с их верованиями, все члены общества - мужчины, женщины, дети - тесно связаны со священным миром Сновидений. <...> Но только мужчины могут быть посредниками между людьми и священным миром Сновидений. Нормы, регулирующие религиозную жизнь, строятся так, чтобы женщины не соприкасались с тем, что наделено, в сознании аборигенов, наиболее могущественными магическими свойствами. Женщины не должны приближаться к тотемическим центрам, не должны знать священных мифов, слушать священные религиозные песни, смотреть на священные эмблемы. <...> Те обряды, которые, по представлениям аборигенов, являются особенно важными, обеспечивающими само существование людей и всего, что их окружает, как правило, недоступны для женщин и проводятся на особых священных площадках вдали от основного лагеря".

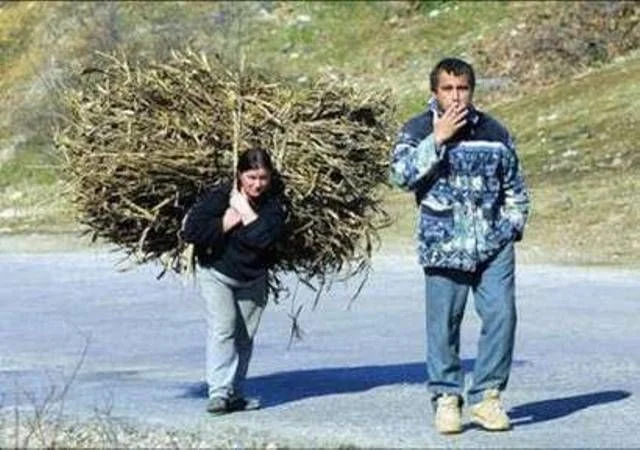

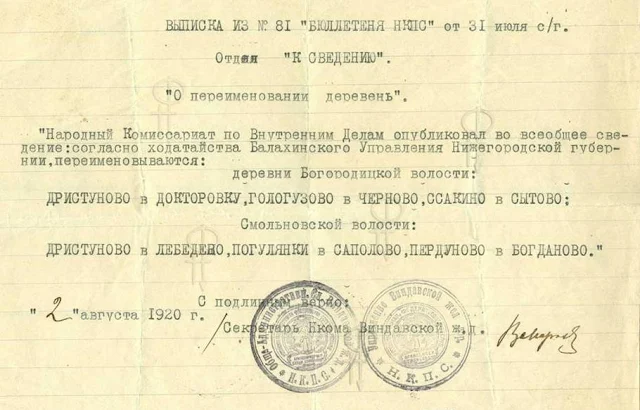

Кстати, в СССР тоже имелись "особые священные площадки", где проводились советские манифестации.

|

| 1935. Спортивный парад на Красной площади. |

Причём, эти манифестации имели ярко выраженную антирелигиозную направленность.