"В Хаджиларе, культура которого обнаруживает явные связи с чаталхююкской, погребения на поселении практически не практиковались", - говорит Е. В. Антонова.

Всё-таки Чатал-Хююк удивляет своей уникальной "пропитанностью" темой смерти. И в этом отношении он напоминает Гипогей Мальты.

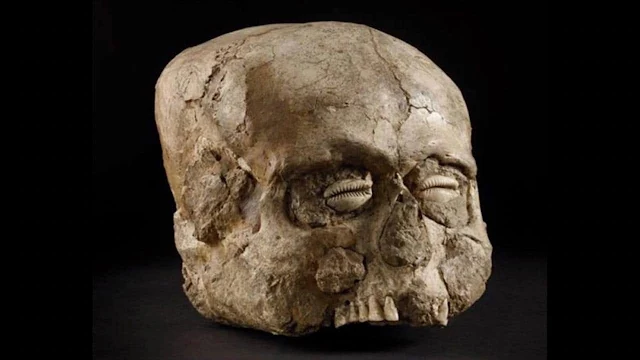

|

| «Спящая Леди» из подземелья Хал-Сафлиени на Мальте |

Учёные предполагают, что так могла выглядеть древняя пророчица, общающаяся с духами потустороннего мира посредством сновидений.

Интересно, что в Чатал-Хююке практиковалось нечто подобное, по сообщению Е. В. Антоновой:

"В середине помещения VIII.31 под платформой найдено погребение маленькой девочки; костяк со следами киновари лежал в корзине. На нём было два ожерелья: одно — из дисков, вырезанных из раковин жемчужниц, оленьих зубов и камней белого, чёрного, синего, зелёного цвета. Второе — из бусин белого и чёрного известняка, сердолика, раковин денталиум.

Ниже этого погребения, на глубине 1 м, здесь же, под платформой, находилось погребение женщины. Оно оказалось на полу помещения IX.31. Костяк скорченный, в сидячем положении, в корзине. На черепе и шее — охра. К северу от него найдено навершие булавы из голубого известняка (первое женское погребение, отмечает Мелларт, с символом власти).

На женщине три ожерелья: из бусин красного, чёрного, белого и зелёного цвета и оленьих зубов; из многочисленных мелких бусин красного цвета и раковин жемчужниц; из белых, красных и чёрных бусин. На пальцах два костяных кольца. Вокруг погребённой находилось много длинных костей и черепов мышей, положенных специально.

«Святилище», где найдены эти погребения, названо «Красным». Оно имеет обычный план, с очагом и лестницей, ведущей на крышу у южной стены. Пол, платформа и стены на уровне 95 см над полом окрашены в красный цвет, откуда и название «святилища». Второй вход вёл в помещение VI 11.29. Над ним находилось круглое отверстие. Соседнее помещение № 29 было обширным и имело длинные скамьи, почему Мелларт предположил, что оно предназначалось для собраний.

Мелларт полагает, что присутствовавшие в соседнем помещении «для собраний» люди приходили, чтобы услышать пророчества, произносимые от лица погребённой здесь женщины высокого социального ранга, быть может жрицы.

Это погребение привлекало внимание исследователей и благодаря наличию в нём костей мышей — хтонических существ, связанных с пророческой деятельностью в мифологиях многих народов. Разумеется, интерпретация как сооружения в целом, так и самого погребения и отдельных его элементов нуждается в дополнительных данных, которые могли бы дать новые раскопки Чатал-Хююка. Но и сейчас ясно, что погребённая женщина, как и похороненная после неё девочка, занимали особое положение в коллективе".