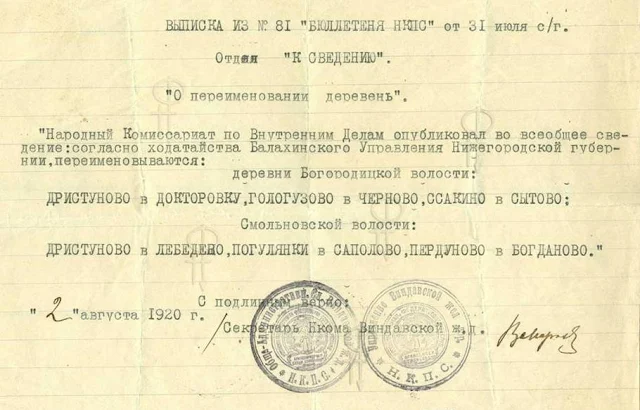

"Рассматривая религиозные представления аборигенов [Австралии], Э. Дюркгейм, а позднее У. Уорнер высказали мнение, что у аборигенов мужчины воспринимаются как "священные", а женщины - как "земные". В разделе своей книги, который называется "Мужское и женское начала как основополагающие принципы социальной организации, выраженные в обрядах", У. Уорнер пишет: "Мужское начало теснейшим образом переплетено с понятием ритуальной "чистоты", а женское начало столь же неразрывно связано с представлениями о "нечистоте"; первое понятие равносильно понятию "священного", второе - понятию "земного". Эта дихотомия полов, выражавшаяся в представлениях о "священных" и "земных" членах групп, в свою очередь неразрывно связана с таким принципом человеческих отношений, как суперординация и субординация (главенство и подчинение)", - говорит О. Ю. Артёмова в своей монографии "Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине" (с. 67).

Это как раз в продолжение статьи Австралийские мужчины и женщины как "брахманы" и "шудры".

Хотя, как указывает сама О. Ю. Артёмова, далеко не все этнографы разделяют эту точку зрения о делении мужчин и женщин у аборигенов на "священных" и "земных", допустим, что так оно и есть. Но здесь сразу же возникает вопрос: можно ли эту картину считать универсальной для всех первобытных обществ? В записи Австралийские "старообрядцы" я высказал своё предположение о том, что сами аборигены в Австралии оказались своего рода "исключением из правила", и поэтому их представления ни в коей мере нельзя автоматически переносить на, допустим, евразийские архаические общества эпохи палеолита. О том, что в других местах нашей планеты в древности могло быть иначе, и даже совсем наоборот, свидетельствует, например, искусство Древнего Египта. Цитирую:

"В белом цвете египтяне видели символ чистоты и святости. Именно в белых одеждах изображается Душа умершего на Суде Осириса,

произносящая знаменитую Исповедь отрицания: «Я не делал худого людям. Я

не был жесток с близкими. Я не подменял Правду Неправдою. Водам текущим

я путь не пытался закрыть. Не потушил я огня, что гореть был назначен.

Проявлению Божьему я не мешал. Я чист! Я чист! Я чист!..»

Белый цвет символизировал Душу, прошедшую через двери испытаний в этой и

в той жизни и готовую к встрече с Божественным. Это образ человека

чистого настолько, чтобы пропускать через себя Духовный Свет. На стенах

гробниц мы видим изображение не физического облика людей, а их Ка —

светящихся двойников в белом облачении. Белый не только обозначает

чистоту, но и дарует очищение всему, с чем соприкасается. Особый

ритуальный смысл имел белый цвет для жречества: для церемоний

предназначались белые одежды и сандалии, из белого алебастра делались

многие ритуальные предметы (чаши и сосуды, канопы и столы для

бальзамирования). Благодаря своему цвету в церемониях очищения и

жертвоприношения использовалось молоко. Белый цвет стал обозначением

освящённых вещей и особого, сакрального пространства.

Город Мемфис, священный город бога Птаха, древнейшую столицу Египта,

египтяне называли «Белые стены». В настенных росписях гробниц и храмов

(например, в гробнице Нефертари) можно встретить фрески на белом фоне —

это тоже подчеркивает ритуальную чистоту и ставит изображаемое над земной реальностью, над временем.

Белый — это цвет одежд бога Осириса, владыки мира иного, а также

бога Птаха, «Ваятеля земли». В этом аспекте белый — изначальный цвет,

рождающий все остальные цвета спектра, — говорит о полноте неземной власти" (Источник).

|

Осирис в белых одеждах

|

И вот что примечательно: у древних египтян (а также у крито-минойцев и этрусков) именно женщины изображались светлокожими.

|

| Рахотеп и Нофрет |

"В

большинстве общин был патриархальный уклад, но у саамов Кольского

полуострова был матриархат: считалось, что у женщины более сильная душа.

Она решала все бытовые и общественные вопросы, имела бойкий нрав, у нее

могло быть несколько мужей. В отличие от других племен, женщины могли

быть и шаманами — нойдами" (

"В

большинстве общин был патриархальный уклад, но у саамов Кольского

полуострова был матриархат: считалось, что у женщины более сильная душа.

Она решала все бытовые и общественные вопросы, имела бойкий нрав, у нее

могло быть несколько мужей. В отличие от других племен, женщины могли

быть и шаманами — нойдами" (