"В египетской мифологии матерью солнца считалась "небесная корова" — олицетворение богини неба. Коль скоро богиня неба — мать солнце-девы, которую держит в плену бог преисподней, становится понятным происхождение древнегреческого мифа о том, что владыка подземного царства Гадес, или Аид, похитил дочь Деметры Персефону, которая затем должна была пребывать поочерёдно у мужа в подземном мире и у матери в небе", - сообщает Ариэль Голан.

Да, конечно, у древних египтян была небесная корова Нут.

А вот, например, в индуизме в форме коровы выступает богиня земли При́тхиви.

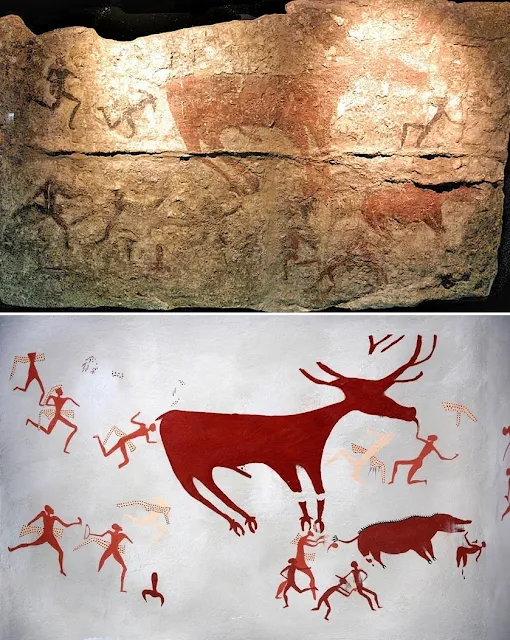

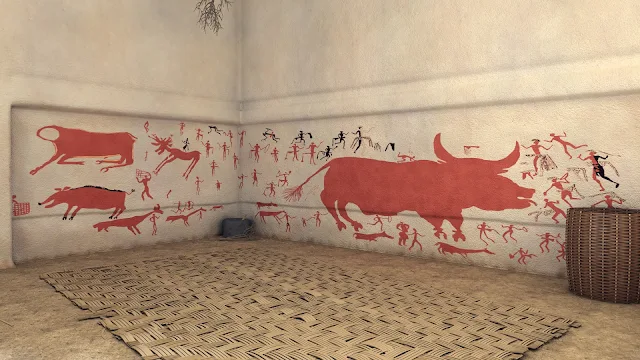

Притхиви в образе коровы, за которой гонится Притху

Так что, корова — она не только "небесная", но и "земная". Посему, в равной степени можно сказать, что Персефона должна была пребывать поочерёдно у мужа в подземном мире и у матери на земле.

Но, я полагаю, по сравнению с преисподней, хороши и небо, и земля. Поэтому не столь уж и важно, куда направляется Персефона из подземного мрака, ибо оба направления - земное и небесное - вертикальны по отношению к Аиду.

Здесь меня интересует совсем иной аспект мифа. Поскольку этот миф имел хождение в патриархальной Элладе, не родился ли он из слёз дочерей, тосковавших по своим матерям в древнегреческих гинекеях? Можно себе представить, как молодая жена говорит своему мужу: "Смотри, даже урод Аид отпустил Персефону повидаться с матерью, - неужели ты хуже Аида и не отпустишь меня погостить у матери?!"