Исследование матриархата - самой продолжительной эпохи в истории человечества.

18 февраля 2023

Вазописицы.

Жертвоприношения и вождества.

Очевидно, жертвоприношение животных является "базисом", на котором держится (прото)государственная "надстройка". О. В. Кузнецова в статье "Жертвоприношене в архаических верованиях и культах", в качестве характерного примера, указывает на народные праздники мано у качинов. Эти праздники длятся 3-4 дня, в течение которых приносятся в жертву десятки животных.

В протогосударственных обществах (вождествах) жертвоприношения решали сразу несколько задач:

1) жертвоприношения были самой первой формой налога;

2) жертвоприношениями кормилось храмовое жречество;

3) коллективные жертвоприношения создавали мощный энергетический "заряд", который позволял людям "кучковаться"-"тусоваться" на протяжении нескольких дней; именно на этих "сборищах" рождались племена и племенные объединения.

"Жертвоприношение становится практическим опытом создания и воссоздания временной и пространственной связи внутри группы и группы с богами". Я бы сказал, что на первом месте стоит именно создание группы, ну а группа уже далее действует исходя из своих групповых интересов.

Созданная на идоложертвенном мясе группа является "интернациональной", так она состоит из представителей различных родов. И затем этот идоложертвенный "Интернационал" начинает разбивать и разлагать родовую жизнь. Начинается закат родовой, кровнородственной общины с культом умерших предков. Одновременно начинает формироваться культ живого вождя, который найдёт наиболее полное своё выражение в "биче Божьем" Атилле.

Изображение повелителя гуннов Аттилы на древней монете V в. н.э. Страшнее чёрта на полпуда

О жертвоприношениях.

"Р. Лоу отмечает возрастание количества человеческих и иных жертвоприношений на Западно-Африканском побережье в период укрепления королевской власти. Подобное явление наблюдается, по археологическим данным, у скифских, сарматских и других памятников" (О. В. Кузнецова. "Исследование жертвоприношения в религиоведении XIX-XX вв. Архаическое жертвоприношение).

В контексте укрепления королевской власти жертвоприношения можно рассматривать как пресловутые "духовные скрепы". Я уже говорил об этом в записях "Человеческие жертвоприношения помогали укреплять «вертикаль власти»" и "Человеческие жертвоприношения помогали укреплять «вертикаль власти» (2)". Государи "скармливают" идолам своих подданных, по принципу "бей своих, чтоб чужие боялись".

Прометей и Пандора.

По мнению Р. Грейвса, рассказ о Пандоре — не настоящий миф, а антифеминистская притча, изобретённая самим Гесиодом, пессимизм которого искал объяснения смертности и всем несчастьям человека.

До появления Пандоры женщины были только богинями, управляющими людьми, по воле Зевса женщина появилась на Земле, среди мужчин, как копия богинь. Любопытная, она открыла полученный от Зевса сосуд (πίθος) (ящик Пандоры), из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия...

|

| Фредерик Стюарт Чёрч, «Открытый ящик Пандоры», XIX век |

"Образ Пандоры заслонил собой другой, который был источником зла на земле прежде. Именно Прометею, преступившему божественные запреты, нарушившему космическое равновесие, человечество обязано всемирным потопом, появлением зла и вечного наказания для людей. Однако проделки Прометея были благополучно забыты, и титан остался в памяти как благодетель человечества, а источником зла была объявлена женщина, созданная к тому же по "промышлению Зевса"."

Так Л. Л. Селиванова комментирует Р. Грейвса, и я с ней в принципе согласен.

По сообщению Википедии, "Пандо́ра — первая женщина, создана по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем огня". Странно, очень странно... Прометей украл огонь, а Зевс наказывает людей за кражу... Никакой логики. Возможно, Р. Грейвс прав, и мы здесь имеем дело с придумкой Гесиода, который в своих сочинениях переложил всё дело с больной головы на здоровую.

Рассказ о Пандоре напоминает библейское повествование о Еве. Ева, в своё оправдание, могла бы заявить: "Эй, Бог, как это в твоём Эдемском саду оказался змей? Значит, Ты проспал, проворонил, а я теперь виновата во всём?!" Примерно так же могла бы сказать и Пандора Зевсу: "Сам подсунул мне этот ящик, чтоб я его открыла, и меня сделал источником зла, хотя на самом деле источник зла находится там же, откуда ящик появился".

17 февраля 2023

О "жёлтой" прессе.

Сегодня днём я сфотографировал, какую хрень продают в киосках "Роспечати".

Правда, там, сбоку, под стеклом лежит свежий номер журнала "Наука и жизнь", но цена - 408 рублей - даже мне не по карману, не говоря уж про студентов и школьников.

В общем, я уже много лет ничего не покупаю в киосках "Роспечати", разве что только авторучки да расчёски.

Л. Л. Селиванова о Зевсе.

Л. Л. Селиванова пишет в статье "Владыка Олимпа. Формирование олимпийского пантеона":

"Доолимпийский этап [древнегреческой мифологии] характеризуется стихийно-чудовищной "тератологией" (от греч. τέρας — «чудовище», термин введён А. Ф. Лосевым) эпохи матриархата (Медуза, Сфинкс, Химера, Ехидна — все женского пола), в которую получает своё законченное выражение образ Великой богини-матери, матери Земли. Поэтому древнейшая мифология называется хтонической. Олимпийский период связан с переходом к патриархату".

Ещё один интересный пассаж о быке - консорте Великой Матери:

"Небесные боги восточных религий всегда отождествлялись с быками. Дьяус в "Ригведе" называется "быком", Индру и его иранского двойника Вритрагну постоянно сравнивают с быком, как и доарийского предшественника Индры громовника Рудру. В Древней Ассирии, как и в Малой Азии небесный бог имел облик быка. Шумерский бог Энлиль, устроивший всемирный потоп, зовётся Богом Рога, а его жена Нингаль — Великой Коровой. Древнефиникийский глава пантеона бог Эль называется Шор (Бык). Заменивший его Ваал поражает Муту "своими рогами, как дикие быки", а смерть Ваала сравнивается со смертью быка. Ассирийского бога Бела называли Божественным Быком. Египетского бога Мина, супруга Хатхор (или Исиды, которая была одновременно и его матерью), величали "Быком своей матери" и "Великим Быком". И Зевс часто выступает в бычьем обличье. В образе быка Зевс похищает Европу".

И далее: "Все небесные боги обладают большой сексуальной силой и являются супругами Великой Матери, предстающей в облике Небесной Коровы".

"Зевс известен своей любвеобильностью. Когда его мать Рея, предвидя беды, которые возникнут из-за его похотливости, запретила сыну жениться, он пригрозил овладеть ею. Рея превратилась в страшную змею, тогда Зевс обернулся змеем и, образовав с нею тугой узел, привёл свою угрозу в исполнение. От союза с собственной матерью родилась Персефона. Затем в образе змея Зевс вступил в связь с Персефоной, от которой родился у него Дионис. Такова орфическая легенда".

Ну и потом Л. Л. Селиванова описывает многочисленные "шашни" Зевса, которые мы пропускаем... "Последней его супругой стала Гера, которая очень не хотела выходить замуж за своего брата. Поскольку прямым путём Зевс не мог достичь желаемого, ему пришлось прибегнуть к хитрости. Он принял облик кукушки и холодный, мокрый, дрожащий прилетел искать укрытия на её груди. Приняв свой истинный облик, Зевс овладел Герой (это его обычный трюк в отношении девиц!), и униженной богине ничего не оставалось, как выйти за него замуж".

В общем, переход к патриархату совпадает с тем, что Небесный Бык "открепляется" от Небесной Коровы и уходит в автономное плавание. Поначалу он ведёт себя как подросток, вырвавшийся на свободу из-под родительской опеки. Он, как бык, прыгает и "покрывает" всё, что движется и шевелится, он становится отцом многочисленных отпрысков, но уму-разуму он научить их не может, потому что сам - тупой как сибирский валенок.

Общество без воровства.

"Общество характеризуется не только тем, что есть. Столь же важным может быть то, чего нет", - говорит Бернхард Брозиус. - "Так, [в Чатал-Хююке] отсутствуют указания на преступления, связанные с собственностью. Воровство как криминальное преступление археологически доказать невозможно, но можно обнаружить проявление особой формы воровства – ограбление могил. Такое ограбление встречается во всех культурах, в которых предметы имеют меновую стоимость (то есть, где измеряется рабочее время, необходимое для их изготовления), ценности эти неравномерно распределены в обществе, а в могилы мёртвых укладываются большие ценности, в то время как живые страдают от лишений. Никакие наказания, никакие самые жестокие формы казней, божественные проклятия, ожидание ужасных мук на том свете не мешали людям при этих обстоятельствах грабить могилы. Поэтому ограбление могил всегда присутствовало с самого начала классового общества. В обществах же, где продукты и изделия не имеют меновой стоимости, являясь исключительно предметами потребления, которые изготовляются и делятся среди тех, кому они нужны, но не обмениваются, всякий мотив для ограбления могил отпадает. В Чатал-Гююке не обнаружено ни единого примера ограбления могил, Меллаарт нашёл лишь нетронутые захоронения (Mellaart 1989: 23/1). Подобно мотиву для ограбления могил, отпадал и мотив для воровства вообще".

В связи с этим возникают вопросы к т. наз. Варненскому могильнику. Этот некрополь в Варне датируют приблизительно 4600—4200 гг. до н. э. В некрополе особо отмечают могилу № 43: как говорит Википедия, "в ней, судя по всему, был захоронен исключительно богатый или влиятельный человек, возможно вождь или жрец. Захороненный мужчина был ростом около 170 см, умер в возрасте около 45 лет. Из одной только этой могилы было извлечено 990 золотых предметов общим весом более 1,5 кг, множество медных и каменных инструментов".

Спрашивается, почему золото "вождя" не было разграблено? Насколько мне известно, там поблизости от некрополя до сих пор не обнаружено никакого поселения, которое бы по времени соответствовало захоронениям. Я уже высказывал своё предположение о том, что там мог быть своеобразный "город металлургов", и в погребении № 43 находились останки не вождя, а "золотых дел мастера". Золото в те времена мало чем отличалось от меди и использовалось при изготовлении всякого рода домашнего скарба. Известно, что в бронзовом веке Эгейского мира характерной принадлежностью взрослого мужчины становится кинжал, который клали с его владельцем в могилу. Может быть, и здесь побрякушки "золотых дел мастера" положили в могилу вместе с ним?

16 февраля 2023

Бесклассовое общество Чатал-Хююка.

"Ключом к пониманию общественной формы Чатал-Гююка служит архитектура. Дома в Чатал-Гююке стояли стена к стене, между стенами соседних домов не было зазора. Однако у каждого дома были собственные стены и плоская крыша. Город террасами поднимался на холм, и посреди этой «сотовой структуры» было очень мало незастроенных дворов (Mellaart 1967: 68-73).

Вход в дома был только через крышу. На каждой крыше имелась лестница, которая позволяла жившим дальше в пределах квартала добираться по крышам до своего дома. В крышах имелось отверстие, защищённое крышкой. Здесь стояла лестница, ведшая вниз, внутрь дома (Mellaart 1967: 70-72).

Женщины в африканской истории

Н. А. Ксенофонтова говорит ("Женщина как действующее лицо африканской истории. Взгляд сквозь пространство и время"):

"Согласно мнению социологов, женщины большинства обществ, населяющих нашу Землю, играют в истории роль стабилизирующей силы, они гораздо дальше от любых крайностей, чем мужчины. И если в легендах и сказаниях женщины-матери выступают в качестве основательниц родов и династий, то это не столько дань их биологическим особенностям, сколько отражение их роли в качестве хранительниц очага и семьи, гаранта стабильности хозяйства и нравственных норм, основы развития любого социума от семейной общины до государства.

Связь правителя с тотемическим именем женщины-родоначальницы наблюдалась на Африканском континенте ещё со времён царств древнего Египта. На это указывают надписи на гробницах и титулы в «Текстах пирамид». Так, имена и символы богинь-прародительниц и покровительниц Нижнего Египта (богиня-кобра Уаджет) и Верхнего Египта (богиня-коршун Нехбет) вошли как обязательные компоненты в титулатуру фараонов объединённого Египта. У целого ряда африканских народов мужчинам принадлежали лишь символы власти, а подлинный контроль за нею находился в руках их прекрасных соплеменниц".

Правда, реконструировать древнюю историю Африканского континента очень нелегко. "По большинству социумов Тропической и Южной Африки в качестве основных свидетельств отдалённого прошлого выступают главным образом различные жанры устного народного творчества (мифы, легенды, эпосы, генеалогические истории, сказки), сохранённые и передаваемые для потомков гриотами и старейшинами родов и племён, изображения предков и героев, выполненные в виде скульптур, масок, наскальных рисунков". Однако, Н. А. Ксенофонтова не унывает и использует то, что есть.

"Можно предполагать, - пишет она, - что наскальные рисунки, изображавшие так называемую «Белую даму» из Брандберха (горный массив в Юго-Западной Африке)

и «Рогатую богиню или Белую даму» из Аданрхета (Тассилин-Адджер, Алжирская Сахара),

бронзовая голова матери правителя (Бенин), деревянные круглые фигурки и ритуальные маски народов фон, йоруба, ембе, сенуфо, мпонгве, маконде, лунда, чокве, луба, пенде и других этносов — все они являются портретами реальных прародительниц и основательниц родов и династий.

Гарпократ

Очевидно, этот божественный ребёнок тождествен Бримосу из Элевсинских мистерий (см.: Элевсинские тайны). Ну, или "сокровенному сердца человеку в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа" из христианской мистики. Иными словами, это есть рождающийся внутри человека бессмертный младенец. Проф. А.Б.Зубов считает, что близко к разгадке тайны Элевсина

предположение о том, что в ребёнке на руках Коры каждый видел себя –

младенца, который стал бессмертным, который не умрёт…"

Плутарх отдельно указывает, что у Гарпократа очень слабые ноги. Это указывает на его "субтильность", "инаковость", что он "не от мира сего".

По всей видимости, Гарпократ по отношению к обычному человеку является примерно тем же, чем бабочка является по отношению к гусенице.

15 февраля 2023

О причинах княжеских междоусобиц в Древней Руси.

Отечественный исследователь В. M. Мисюгин, сравнив средневековые суахилийские хроники с древнеирландскими и древнерусскими письменными правовыми источниками, пришёл к выводу, что все они содержат следы более архаических норм наследования титула, т. е. наследования братом. Он назвал это правило «правилом ндугу» (по суахилийской традиционной терминологии «ндугу» —это родственник).

Суть данного правила состояла в том, что в династийном роду титул наследовал не сын умершего правителя, а следующий за ним по возрасту родной или двоюродный брат (по мужской линии). Однако это правило не распространялось на всех возможных представителей одного генеалогического поколения правящего рода, а касалось трёх старших (по порядку рождения). Далее титул переходил к их потомкам, к трём братьям следующего поколения, которые последовательно по возрасту пожизненно отправляли должность верховного политического главы.

Учёный считает, что до пожизненного правления титул правителя передавался в момент вступления в брак очередного наследника ещё при жизни предшествующего. Этот вывод исследователь делает, опираясь на данные по некоторым народам Восточной Африки, где передача власти осуществлялась от поколения к поколению, строго через определённые промежутки времени, что обязательно сопровождалось вступлением в брак представителей возрастной группы, входившей во власть.

Стремление узурпировать правителем власть, т. е. не допустить при своей жизни вступления на престол остальных своих братьев, имевших на то традиционное право, неизбежно вело к междоусобице среди претендентов (т. е. братьев). С точки зрения учёного, междоусобицы русских князей в Древней Руси были вызваны, с одной стороны, сохранявшейся традицией передачи власти брату, с другой же — стремлением правителей назначать в качестве своих наследников представителей младшего социально-возрастного поколения, т. е. сыновей.

Прямая демократия как переходная ступень к матриархату.

Н. А. Ксенофонтова пишет ("Женщина как действующее лицо африканской истории. Взгляд сквозь пространство и время"):

"Многие феминистки, особенно взращённые на советской почве, в своём желании полностью эмансипировать женщину призывали последнюю к освоению мужских ролей и занятию мужских профессий и должностей, т. е. к полнейшему равенству полов. Но, безусловно, это противоречит и самой их природе, и здравому смыслу.

Женщине нужно не равенство с мужчиной и не власть над мужским миром, а "утверждение как закона жизни своего права совершать ход событий", как сказала наша современница, поэт и публицист Лариса Васильева" (Социум 1991 №2).

Замечательно сказано.

Одно из самых точных и полных определений демократии дал немецкий философ и публицист Артур Мюллер ван ден Брук. Оно таково: "Демократия есть соучастие народа в своей собственной судьбе". В этом смысле, обретение женщинами права совершать ход событий по-своему, "по-женски", полностью совпадает с определением демократии как права народа совершать события по-своему, а не так, как цари замышляют (интересы царей, как правило, не совпадают с интересами народов). Следовательно, утверждение женских прав возможно лишь при наличии прямой демократии, при которой основные решения инициируются, принимаются и/или исполняются непосредственно гражданами. Только, в отличие от древнегреческой прямой демократии с её апеллой (ежемесячное народное собрание, в котором участвовали все полноправные спартиаты мужского пола, достигшие 30-летнего возраста), в современных народных собраниях должны участвовать и женщины. Так как у нас женщин больше, чем мужчин, именно женщины стали бы задавать направления для внутренней и внешней политики государства, и тогда у нас впервые появилось бы государство с "женским лицом".

Женщина как посредница между миром живых и миром мёртвых.

Из статьи Ю. Ю. Карпова "Женский лик Кавказа".

"В культуре народов Кавказа <...> мужчине соответствует «правое» и «верхнее», женщине — «левое» и «нижнее». <...> В жилых постройках горцев Грузии помещения нижнего яруса составляли основное жизненное пространство лиц женского пола (там же обычно содержался скот), а верхние этажи были закреплены за мужчинами. Хевсур не пользовался дверью нижнего этажа, а проникал в жилище по приставной лестнице сразу на верхний этаж, одновременно служивший сеновалом или сараем. Там же он и спал, а на супружеские свидания отправлялся глухой ночью, «прежде спрашивая через верхнее отверстие разрешения... Молчание — знак согласия, и он тихо спускается по лестнице».

Пространственное разграничение женского и мужского зримо представлено и в обычаях, связанных с погребением умерших. Женщин хоронят в более глубоких, нежели это принято для мужчин могилах (глубина могильных ям равнялась меркам «до груди» и «до пояса» соответственно). <...> В этом же контексте следует рассматривать обычаи более тщательного «пеленания» мёртвого тела женщины (её саван нередко состоял из большего по сравнению с саваном мужчины количества слоёв ткани). <...> Истоки обычая напрямую связаны с пространственным разграничением женской и мужской сфер в культуре, а прототипом ему служит практика живших в древности на Черноморском побережье Кавказа колхов хоронить мужчин на деревьях, а женщин в земле".

Тут мне вспомнилась одна из записей В. В. Розанова, сделанная им по дороге в клинику:

Женщина – исподнее существо.

Договаривают: «и преисподнее».

- Нет, она небесное существо.

Очевидно, из-за того, что женщины — существа "преисподние", Ю. Ю. Карпов сообщает о запрете на посещение женщинами гор как таковых, введённом во избежание оскорбления святости. Примером этому служит запрет женщинам подниматься на священную для абхазов гору Дыдрипш. Данная установка выглядит парадоксальной, ибо расположенное на горе святилище посвящено Богоматери.

|

| Представительницы знатных адыгских фамилий. 1908 год. |

14 февраля 2023

Целительная целомудренность.

Интересные соображения от Мария Орлова:

"Читая книгу Марии Гимбутас "Балты. Люди страны янтаря", была поражена простой идеей:

Люди преклонялись перед девственными лесами, лугами и водоёмами, потому

что осознали, что только нетронутая природа способна исцелять человека.

"Деревья и цветы, гроты и леса, камни и холмики, воды

наделялись чудесными животворящими силами. Полагали, что они

благословляют человеческие существа, исцеляя болезни, охраняя от

всяческих бед и даруя здоровье и плодовитость."

Земледельцы

осознали, что для сохранения нетронутой природы нужно создавать,

выражаясь современным языком, особо охраняемые природные территории или

заповедные места. Так возникли священные рощи, поля, холмы и водоёмы:

"Никому не разрешалось рубить деревья в священных лесах, ловить рыбу в

священных источниках или пахать землю на священных полях."

Это

было не просто формальное "обожествление сил природы", а ощущение

симбиотической связи человека и экосистем на энергетическом и духовном

планах" (Источник).

И тут мне сразу вспомнились весталки, в сохранении сексуальной неприкосновенности, "нетронутости" которых почему-то так сильно было заинтересовано древнеримское общество. А всё, оказывается, от того же, по той же самой причине: чистота сама по себе целительна. Интересно, что в средние века в Европе имелся такой предрассудок, согласно которому совокупление с девственницей излечивает мужчину от всех венерических заболеваний. Это, конечно, суеверие, но, как видно, оно базируется на верном посыле; просто некоторые люди, как всегда, опошляют и искажают верные интуиции других людей.

"Фаллический" патриархат.

Зигмунд Фрейд полагал, что сексуальность мужчин обусловлена агрессивным поведением, желанием доминировать. Я бы сказал несколько иначе, что и агрессивное поведение мужчин, и их желание доминировать связаны с их фаллом. Так уж устроено самой природой. Мужчине приходится залезать под юбку женщине и вводить туда свой фалл. Если мужчина черезчур культурный и воспитанный, он сильно рискует остаться без семьи и без детей.

Частенько патриархат оправдывается физиологией: мужчина физически сильнее женщины, потому что ему требуется преодлеть её сопротивление при введении фалла во влагалище, следовательно, самой природой мужчина предназначен к доминированию над женщиной. Даже на подсознательном уровне нередко женская роль ассоциируется с подчинённой функцией («жертвой»), тогда как мужская —с господствующей («насильником»). Но. Тут есть одна очень сильная контроверза.

Дело в том, что безусловное принятие человеком физиологической данности автоматически ставит его на один уровень с обезьянами. У шимпанзе имитация полового акта (реже реальный контакт) демонстрирует их различный статус в группе. При этом доминирующее животное выполняет активную роль самца, тогда как подчинённая особь — пассивную функцию самки. Мы что, хотим таких же отношений и в человеческой среде?

Поэтому человеческая культура всегда и везде налагала узду на мужскую сексуальность. Например, табу на сексуальные связи с женщинами своего тотема, которые все являются "сёстрами" и "матерями" для мужчины. Мы знаем, что это табу существовало везде, где имелись экзогамные браки. Но если есть такое табу, то при этом не может быть патриархата с его агрессивным поведением. Какой же ты бабуин патриарх, если не можеть подмять под себя девушку, которую ты хочешь "поиметь"?

Может быть, самооскопление мужчин в культе Кибелы являлось крайней, "экстремистской" формой окультуривания агрессивного поведения мужчин, но в этом что-то есть. Ведь львиная доля всех насилий, совершаемых мужчинами, приходится на возраст между 15 и 35 годами, когда они находятся "в самом соку" и брызжут спермой во все стороны. Христианство "примучивает" мужскую плоть,

|

| галисийские пилигримы |

13 февраля 2023

Российское государство против традиционных (=патриархальных) устоев.

Антропологам хорошо известно, что традиционные общества, максимально сохранившие свойства первичного социума, характеризуются социальной структурой, основанной на возрасте, где старшие осуществляют жёсткий социальный контроль над младшими.

В. В. Бочаров в статье "Власть и возраст" указывает на преемственность между Иваном Грозным, Петром Первым и большевиками в их отрицании «старых» порядков и опоре прежде всего на молодёжь.

"«В административной практике царь (Иван Грозный. — В. Б.) постоянно нарушает принцип старшинства, произвольно выбирает из большего количества размножившихся служилых родов того или иного человека, не считаясь совершенно со службой его отца и деда и ближайших родственников» [Веселовский 1969: 259]. Московские разговоры о том, что Грозный натравливал младших родственников на старших, передал Флетчер [1911: 45]. Иногда это выливалось в трагическую форму. По сведениям Курбского, царь вынудил своего фаворита Фёдора Басманова зарезать отца. Характеризуя последнее опричное правительство, Таубе и Краузе отмечали, что при особе Ивана остались одни «молодые ротозеи».

«Установка на молодое поколение аналогична установке на иностранцев. Для Петра это не нуждается в аргументах» (Панченко, Успенский 1983: 59-60].

Революция в России 1917 года в возрастной системе координат — это «молодёжный бунт» против власти старших. <...> Революция ознаменовала победу молодёжной культуры на государственном уровне. В советский период опора власти на молодёжь приобрела вид государственной политики. Установился настоящий «культ молодости». «Коммунизм —это молодость мира, и его создавать молодым».

|

| коллективизаторы |

О гомосексуальных обертонах патриархата.

В книге "Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии" (Сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. Т.1. Власть в антропологическом дискурсе.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006) на стр. 307 опубликована беседа с Морисом Годелье, антропологом и специалистом по обществам Океании.

«Sciences humaines»: Как, по-Вашему, согласуется символическое и отношения реальной власти, к примеру, у баруйа, которых Вы изучали в Новой Гвинее?

Годелье: В действительности я провёл много лет у баруйа Папуа Новой Гвинеи Я смог наблюдать у них обряды, через которые они посвящают мальчиков в тайны происхождения космоса и человечества. В течение более десяти лет мальчики будут жить в мужском мире и будут готовиться к осуществлению господства мужчин над женщинами, а также представлять и защищать их общество. В девять лет мальчик должен покинуть свою мать и поселиться в доме мужчин — после того, как ему проткнули нос. Затем, в секрете от мужского дома, молодые люди в возрасте 15-20 лет, ещё не женатые, будут регулярно давать пить свою семенную жидкость мальчикам, которых только что резко отделили от женского мира. Эта практика означает, что мужчины стараются как бы «заново породить» мальчиков, но на этот раз без посредства женского тела. Их как бы «сверх-маскулинизируют», давая им в качестве пищи мужскую субстанцию, девственную по отношению к любому женскому загрязнению.

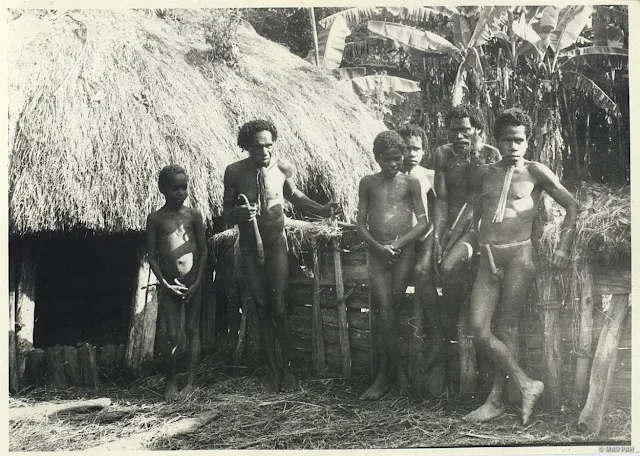

Комин П.В. Группа мужчин и подростков. Папуасы Новой Гвинеи. Индонезия, провинция Западный Ириан. 1962-1963 гг.

Ну, нечто подобное мне уже встречалось в контексте древнегреческой передастии. Эллинская педерастия произрастала из презрения к женщине, которую греки

считали низшим существом, находящимся на полпути между человеком (то

есть мужчиной) и животным или рабом, каковой тоже рассматривался как

скот. И, как мы видим, папуасы конгениальны грекам в контексте "женского загрязнения".

«Рог» как символ власти.

"Слово «корона» (англ. crown) созвучно слову «рог» (лат. corn) и оба существительных предположительно связанны этимологически", - говорит А. Н. Ковачев в статье "Символы власти и их интерпретация в различных культурах" со ссылкой на Chevalier J, Gheerbrant A Dictionnaire des symboles Mythes, reves, coutumes, tes, formes, couleurs, nombres Paris, 1982.

|

| Богиня Хатхор в коровьем обличьи как «владычица Запада» |

|

| Настенный рельеф из малого храма Абу-Симбел с изображением царицы Нефертари в окружении двух богинь Хатхор и Исиды. |

12 февраля 2023

Через тернии к звёздам, или Через карцер на трон.

"Часто, когда царская власть не является династической, обряды интронизации суверена имеют своей целью, прежде всего, умертвить избранника для своего линиджа или начального клана, в частности, в форме довольно длительных заточений, которые имеют целью окончательно обрубить его предшествовавшие связи. После чего он считается возродившимся и вполне готовым для исполнения своей новой представительской функции", - пишет Ж.-П. Дозон.

Так поступают в африканских традиционных обществах с теми, кто желает поцарствовать. "О. К., - говорят ему, - но дорога на трон проходит через камеру одиночного заключения. Извольте для начала посидеть в карцере годика два-три".

Я думаю, что длительное заточение в камере-одиночке предназначено не столько для обрубания всякого рода "связей", сколько для создания т. наз. сенсорной депривации, а депривация — это "ракетное топливо метанойи", как выразился нейробиолог Джон Лилли.

"«Метанойя» в дословном переводе означает: «перемена образа мыслей» (Лук. 1,17). Само собою понятно, что перемена мышления производит перемену и во всех остальных проявлениях человеческой личности, ибо «каковы мысли в душе человека, таков и он» — говорит Священное Писание (Прит. 23, 7). «Метанойя» означает, поэтому, не только видоизменение в человеческом мышлении, но полную перемену, революцию, подлинный переворот в душе человека, свержение власти сатанинской и утверждение власти и Царства Божьего", - говорит Ольга Додока (Источник).

Очевидно, именно поэтому миссия Иисуса Христа, "Царя Иудейского", начинается с 40-дневного поста в пустыне. И, наверно, распяли Его на кресте за то, что "Царство Небесное", которое Он проповедовал, самым радикальным образом отличалось от царств мира сего. Потому что если признать Иисуса истинным царём, тогда всем другим лжецарям пришлось бы отправляться в пустыню на покаяние-метанойю.

Традиция как "снежная баба".

В. В. Бочаров цитирует проф. Зубова: "Интересно, что на Востоке «... древняя традиция не проводила разделения между понятиями аскета (т.е. человека, придерживающегося в своём поведении строжайших табу) и царя: идеальный царь — это своеобразный подвижник на троне» [Зубов 1990: 556]. Индийская же традиция прямо предписывает человеку, стремящемуся к оказанию психологического воздействия на окружающих, табуировать своё поведение: «Надо днём и ночью усердно заботиться об обуздании чувств, ибо обуздавший чувства может заставить подданных пребывать в повиновении» [Законы Ману 1960: 44]".

Любопытно с этой точки зрения взглянуть на Веледу [1], провидицу германского племени бруктеров. Она жила в башне недалеко от реки Липпе, притока Рейна. Я про неё рассказывал в записи "Веледа".

Мне пришла на ум идея сравнить Традицию со снежной бабой. Её "лепят" самые лучшие представители своих племён и народов в течение многих поколений, и она, среди прочего, показывает, каким должен быть идеальный царь (или идеальная царица). Но реального царя никто не может заставить следовать Традиции, уподобляться той "иконе", которую произвело мифотворчество его соплеменников. Нет над царём вышестоящей силы, которая принудила бы его к соблюдению Традиции. Поэтому здесь имеются два пути: условно говоря, "путь Веледы" и "путь Петра I". Кельтская пророчица полностью "вписалась" в древнюю традицию, а русский царь Пётр I отбросил её ко всем чертям.

Собственно, и матриархат является точно таким же "налепом" мифопоэтического творчества. На вопрос "как нам обустроить наше общество" миф говорит: хорошо было бы вот так всё сделать. Как в сказке (см.: Отражение черт матриархата в народной сказке и Реконструкция матриархата по сказкам), потому что сказка появляется из того же источника, что и миф, - из коллективного бессознательного. Однако правитель может сделать всё иначе, по принципу "что хочу, то ворочу".

Матриархат — величина не постоянная (как и демократия, и другие социальные категории). Он всё время колеблется, "осциллирует" в разных обществах по шкале от 1 до 100%. И довольно часто матриархальные влияния буквально "нашёптываются" правителям их жёнами. Например, про библейского царя Соломона прямо так и говорится: ""И было, в пору старости Соломона жёны его склонили сердце его к иным божествам". Библейский текст, упоминая о жертвенниках Баала, очень часто говорит о кумирных деревьях, что были при них. Как известно, именно эти деревья были символами Ашеры. Например, судья Гидеон, разрушив жертвенник Баала, одновременно срубил и кумирное дерево, которое находилось при нём (Суд. 6:28, 30). Ну, а где Ашера, там и матриархат. Потому что Ашера — это не только культ, но и целая культура с соответствующей философией жизни.

-------------------------------------------------------------------

[1] Имя может быть кельтским общим титулом всех пророчиц (от протокельтского*welet - "провидица", производного от корня *wel - "видеть").