Автор блога Old European Culture в записи "Dog Rider" приводит изображение древнеегипетской богини Исиды верхом на собаке.

|

| Goddess Isis, riding on a dog and holding a sistrum, from the Iseum temple from Savaria, Pannonia Provincia (Hungary). |

Эта картинка напоминает мне старую советскую частушку:А мой милый, а мой милый

На козе уехал в Питер.

А я маху не дала —

На собаке догнала.

Интересно, при чём тут собака?

"Собака - это Сотис, созвездие Сириуса", - говорит автор, и здесь я с ним полностью согласен.

"Но почему Исида едет верхом на собаке?", - задаётся вопросом автор, и отвечает: "Причина в том, что ежегодный разлив Нила достигает максимума в Собачьи дни, в конце июля - начале августа, когда Сириус, Собачья звезда, восходит вместе с солнцем..".

"Почему неделя примерно в конце июля - начале августа называется собачьими днями? Почему Сириус называют Собачьей звездой? Потому что естественный брачный сезон у старых пород собак начинается в начале августа...".

Звучит неубедительно.

Почитаем, что сообщает на сей счёт Википедия: "Первый день Вселенной, согласно представлениям египтян, начался с гелиакического восхода

Сириуса, отождествлявшегося с богиней Сопдет. Сириус является самой

яркой звездой ночного неба и поэтому его движение находится в прямой

связи с ходом древнеегипетского лунного календаря. Поэтому в праздник Нового года (Сотис)

египтяне торжественно праздновали «пришествие Сопдет». Это празднество

отмечалось ещё во II до н. э. — как рождение богини, покинувшей

подземное царство мёртвых".

Так вот оно что! Богиня Сопдет (с которой отождествлялась наша Исида) прибывала к египтянам из царства мёртвых! А кто же у египтян был проводником в царство мёртвых? — Конечно, Анубис. В Древнем Египте его изображали в виде человека с головой шакала, североафриканского волка или собаки. Но если верхом на собаке попадают в Питер царство мёртвых, то, естественно, на собаке же и возвращаются оттуда!

(Здесь ещё особый, метафизический смысл заключается в близости к летнему солнцестоянию, но это совершенно особая и отдельная тема для разговора.)

Выходит, что брачный сезон у собак тут совсем ни при чём. Скорее всего, в это время брачный сезон наступал у людей, потому что с приходом богини Сопдет-Исиды у египетских крестьян наступал период праздников (ср. слово "праздник" и "праздный", то есть "ничего-не-делающий"). В России крестьянин зимой "торжествует" (по Некрасову), потому что зимой делать нечего, а в Египте — летом.

Кстати, у наших детских летних каникул "ноги растут" оттуда же. Слово "каникулы" произошло от латинского словосочетания dies caniculares — «собачьи дни». А слово

"каникула" (Canicula) в переводе с латыни означает «собачка». Так римляне

называли Сириус — самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. Дело в

том, что, когда в летнее время в Древнем Риме Солнце находилось в этом

созвездии, стояли очень жаркие дни. Считалось, что именно Сириус

насылает жар на Землю. Вот оно, дыхание пылающего ада, исходящее от Анубиса!

В Египте напрямую связывали гелиакический

(первое появление звезды в утренних лучах солнца после некоторого

периода невидимости) восход Сириуса и начало разлива Нила, по нему же

определялся день Нового года. "Встречи первых предутренних восходов Сириуса отмечались как большие торжества и сопровождались особыми церемониями". В зимнее время Сириус сиял необыкновенным

светом всю ночь, но затем появлялся лишь вечером на западе, а вскоре и

вовсе исчезал за горизонтом. Через 70 дней Сириус вновь появлялся на

востоке, и вскоре после этого разливался Нил.

Год в Древнем Египте делился на три периода. Четырёхмесячный период разлива Нила считался первым временем года и

назывался «ахет» , что в переводе и означает «разлив», «половодье» . В

это время земледельческие работы почти прекращались и устраивались

многочисленные религиозные праздники, когда по Нилу плыли нарядные

лодочные флотилии...

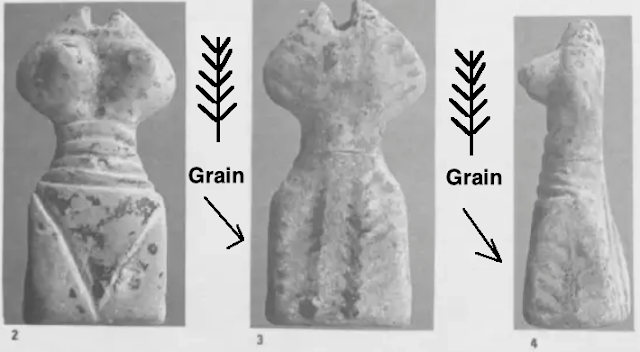

,%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2020%20%D1%81%D0%BC,%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20-%20%D0%BE%D0%BA.%206500%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4.jpg)

.%20XVI-XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD.%D1%8D.,%20%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%20(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD),%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg)