Исследование матриархата - самой продолжительной эпохи в истории человечества.

09 сентября 2022

Юлиус, ты не прав!

"Взгляды Эволы, по сути, основаны на противопоставлении "уранического" и "теллурического" принципа и, как следствие, уранических и теллурических обществ: первые, к которым и относится индоевропейская традиция, согласно итальянцу, связаны с небесным, мужским и солярным принципом воли и духа, а вторые - с земным и женским чувственным принципом" (Источник).

Юлиус Эвола здесь не оригинален, - он всего лишь повторяет историософскую концепцию Иоганна Бахофена. Я постоянно критикую эту "кабинетную" концепцию, так как она не отвечает никаким историческим реалиям.

Исследуя культы матриархальных обществ, я не раз отмечал, что в эпицентре этих культов находится шаманство. Да-да, то самое шаманство, которое неразрывно связано с принципом полёта души не только в "нижний мир", но и в "верхний мир".

Я не понимаю, зачем Юлиусу Эволе надо было "узурпировать" небо исключительно для индоевропейцев (ариев) и предоставить всем неарийским культурам "ползать" по земле как дождевые червяки. Ведь таким образом он заложил разделение людей на "истинных арийцев" и "унтерменшей". Такой футбол традиционализм нам не нужен!

07 сентября 2022

Второй муж как "раб Изаур".

Интересно, что полиандрия наблюдалась не только в Тибете, но и в Заполярье. Л. А. Файнберг говорит, что полиандрия была распространена у всех эскимосских групп. Женщина могла иметь двух и даже трёх мужей. У Г. И. Давыдова мы находим указание, что второй муж выбирался первым с согласия жены, занимал в семье подчинённое положение и мог пользоваться своими правами мужа лишь в отсутствие первого.

Мне кажется, что я здесь чую запах гомосятины, как и в высказывании М. Ю. Лермонтова:

Немного о брачных обычаях у эскимосов.

Из монографии Л. А. Файнберг "Общественный строй эскимосов и алеутов", с. 183-186:

"У чугачей, эскимосов тихоокеанского побережья Аляски, по сообщениям стариков — информаторов К. Биркет-Смита, видимо, относящимся к середине XIX в., в роли свахи обычно выступала мать юноши, а если её не было, — материнская тётка, материнский дядя, и лишь в крайнем случае отец юноши. О браке сваха сговаривалась с матерью девушки. Прежде чем дать ответ, мать девушки всегда спрашивала согласия у своей дочери. Таким образом, брак был обычно делом матерей и их родственников. Отстранение отцов от участия в нём бесспорно является отражением или пережитком матрилинейной филиации, когда отец и его родственники были чужими для своих детей.

На северо-западе Аляски брак ещё в конце XIX — начале XX в. заключался следующим образом. Юноша, решив жениться на какой-либо девушке, посылал ей с любым из общих друзей кожаные штаны. Как только девушка получала такой подарок, вся её семья собиралась на своеобразный совет. Если все члены семьи считали, что юноша, приславший подарок, достаточно опытный охотник и рыболов, чтобы обеспечить семью пищей, они разрешали девушке носить подарок. Как только юноша видел девушку в этом костюме, он немедленно перебирался в её дом и становился её мужем и членом её семьи.

Интересные пережитки материнско-родовых брачных норм отразились и в мифологии эскимосов. Эскимос Сагдлуак с реки Колвилл (Северная Аляска) рассказал К. Расмуссену предание «О сыне вождя, который женился на бурой медведице». В этом предании, в частности, говорится: «В прошлом между реками Кангианек и Нунатак было два селения, где жило много людей... У них был обычай, что молодая девушка приносила отборную пищу в кажим [1] и ставила её перед тем мужчиной, который ей нравился больше всех. Если мужчина ел её, это означало, что он женится на девушке». Видимо, в этом предании отразился реально существовавший когда-то у эскимосов порядок вступления в брак.

Обычай, по которому предложение делает девушка, а не мужчина, как известно, существовал в матриархальных обществах Западной Африки, у некоторых групп индейцев Амазонки, сохранявших особенно сильные пережитки материнского рода, и в других местах, и всегда он был генетически связан с материнским родом или его пережитками".

канадские эскимосы-инуиты, 1913 г.

---------------------------------------------------------------------------------

[1] Кажим – большой общинный дом эскимосов, рассчитанный на несколько десятков человек.

Феминистская "аллергия на патриархат".

Интересный стишок попался в Сети. От которого отдаёт радикальным лево-феминистским, пролетарским "душком". Впрочем, сама авторка сего "опуса", Василиса Хитрова, признаётся в комментах, что "это реакция на патриархат. Только на мой взляд, она неконструктивная, типа аллергической" (Источник). Это, наверно, как у того ребёнка, который, обжегшись на молоке, дует и на воду. Особенно любопытен бойкот деторождения, прямо как у средневековых катаров (альбигойцев). Катары полагали, что Земля находится под управлением "князя мира сего" и поэтому всячески воздерживались от сексуальных отношений, дабы не увеличивать и без того огромную армию сатаны.

Зачем вредишь себе ты, дама?

Зачем ты любишь мужиков?

Средь человеческого хлама

Ты ищещь чистую любов.

Не понимаешь неужели,

Мужчины это класс врагов!

Как про любовь они б не пели —

Ты как овца среди волков.

Мужчины хитрые, как твари,

Они используют тебя.

А ты всё думаешь о паре,

Эксплуататоров любя.

Ты, если стала феминисткой,

Не надо защищать мужло.

Не подпускай к себе их близко,

Любить вражину западло.

Ответят пусть за угнетенье

В теченье множества веков.

Нет в них к тебе любви ни тени,

Идет война, война полов.

Любовь на женщин направляй ты,

Они твой социальный класс.

Мужчины это супостаты.

Тебя обманет хуетряс.

Направь энергию либидо

Ты в русло битвы, не любви,

И выживание ты вида

Скорей уже останови.

Существовать не надо людям,

Когда кругом патриархат,

Плодиться больше мы не будем,

Пока не кончится тут ад.

Таков наш план, таков наш метод,

Матриархат наш к свету путь!

Порядок установим этот,

Любовью нас не обмануть!

06 сентября 2022

Города появились по женской прихоти?

"Мужское движение появилось тогда, когда тебе захотелось пройтись по весенней улице, в лёгком сарафане, на игривых бретельках сразу после тёплого дождя, держа туфельки-лодочки в руках. Чтобы все мужчины вокруг восхищались, сворачивали шеи, дарили цветы и неожиданные подарки (украшения, часы, сумочки, машины) просто так, потому, что ты девочка-цветок" (Источник - Подслушано Феминизм 18+).

Вряд ли именно с этого началось т. наз. "Мужское движение" в постсоветской России. Однако с этого началось нечто гораздо более важное, нежели "МД". По-моему, с этого началась урбанизация.

Я недавно писал о том, как советские девушки всеми правдами и неправдами старались вырваться из деревни, из колхозной жизни, и умчаться в большие города. Город для красивой девушки — это как "Невский проспект", как подиум для саморекламы. Именно "чтобы все мужчины вокруг восхищались, сворачивали шеи".

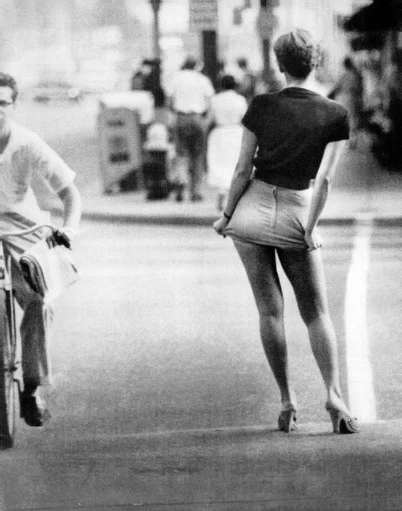

|

| Когда одновременно и хочется показать, и скрыть |

Кстати, И. Бахофен в третьем томе своего "Материнского права" упоминает амазонок, которым греческая традиция приписывает основание большого числа важнейших городов. "Для некоторых из них, таких как Синоп или египетский Мемфис, мы уже смогли доказать амазонское происхождение, а в дальнейшем нам встретится ещё один город в Южной Италии, также заложенный женщинами и на протяжении долгого времени управлявшийся царицами по имени Κλήτη (Клита)", - пишет Бахофен (с. 61).

Вечерняя медитация над "матриархатом".

greenorc в своей записи "Признаю свою ошибку :)" подметил, что "женщины более усидчивы и прилежны, нежели мужчины. Причина кроется в том, что женщину выполнение рутинной повторяющейся операции может не только не выбешивать, как мужчину, а наоборот, успокаивать и расслаблять. Как самый известный пример - вышивание крестиком".

Как правило, из-за своей усидчивости девочки и в школе учатся лучше, чем мальчики. Правда, когда они выходят замуж и рожают детей, это их начальное преимущество сходит на нет. Из-за того, что львиная доля время уходит на "сюсюкание" с детьми и рутинные домашние хлопоты.

Напротив моего дома живёт одна старушенция, которой уже перевалило за 80, но она по-прежнему "сюсюкается" со своими правнучками. Где-то я читал, кажется у В. Розанова, такое мнение, что женщины так и не становятся взрослыми людьми; они "застревают" где-то на полпути к зрелости именно из-за "возьни" с маленькими детьми; они и сами - ментально - похожи на детей.

В этом что-то есть, и это похоже на правду.

В принципе, если у женщины нет "тормозов" в виде маленьких детей, тянущих её за юбку, она далеко может пойти. Вот, например, летом 1954 г. в бассейне реки Далдын, находящейся в Якутии, геолог Лариса Анатольевна Попугаева вместе с помощником Фёдором Алексеевичем Беликовым открыла первое в Советском Союзе коренное месторождение алмазов — кимберлитовую трубку, названную впоследствии «Зарница».

|

| Л.А. Попугаева. Источник картинки. |

Берегите Землю, мать вашу!

В 2015 году широкой аудитории была представлена сводная информация из многолетних наблюдений телескопа «Кеплер», который обнаружил сотни ранее скрытых от нас звёздных систем и тысячи экзопланет. Космический трудяга наглядно доказал, что вселенная просто кишит планетами. Но вот незадача: среди них нет ни одной хотя бы близко похожей на Землю!

Но дело не только и не столько в этом. Солнечная система на фоне своих далёких сестёр представляет собой самую натуральную аномалию. До того как стартовала миссия телескопа, подавляющее большинство учёных полагало, что все звёздные системы устроены по типу Солнечной. То есть вокруг светила вращается порядка десятка спутников, начиная с самых малых, близких к звезде каменных шаров (типа нашего Меркурия), газовыми гигантами в центре, и заканчивая промёрзшими глыбами на периферии системы.

Действительность разбила теоретические измышления учёной братии в пух и прах. Всё оказалось совершенно иначе. Подавляющее большинство звёзд имеют не больше трёх спутников. Все они раскалённые газовые гиганты типа Юпитера, находящиеся настолько близко к светилу, что чуть ли не задевают его корону. «Кеплер» исследовал порядка 700 систем, и нашёл лишь одну, отдалённо напоминающую нашу. В ней семь планет земного типа. Три из них находятся в «обитаемой зоне». Вот только вращаются все эти планеты вокруг красного карлика. Trappist-1, так назвали звезду, примерно в две тысячи раз тусклее нашего Солнца.

05 сентября 2022

Ещё раз о душе (после бутылочки пива).

Душа — это "снежная баба". Каждый лепит по жизни свою "бабу". Берёшь

маленький снежок, и начинаешь катать его по информационному полю.

Собственно, только этим мы и занимаемся всю жизнь.

Отсюда вытекают два следствия.

Во-первых,

младенец рождается без души. Как бабочка является энтелехией гусеницы

(гусеница — не бабочка), так и душа является энтелехией младенца.

Во-вторых,

"снежная баба" души собирается буквально из "останков" прежних душ. Вот

сейчас я пишу, и из меня "выпадает снег", а кто-то этот снег накатает

на свою "бабу", и частичка моей души будет жить в нём. Вот это и есть

реинкарнация.

Грифоны как психопомпы.

При раскопках скифских курганов на обширных просторах Евразии иногда попадаются различные предметы с изображением грифа. При этом такие находки датированы археологами IV, а то и VI веком до нашей эры.

Истинным шедевром является пектораль IV века до н.э. из «Толстой могилы» вблизи Днепропетровска.

|

| деталь пекторали |

04 сентября 2022

Лже-Наполеон.

С Яномамо я впервые познакомился при просмотре док. фильма "Обнажённая магия".

Это было ещё в 1990-х годах, когда были в ходу видеомагнитофоны и видеокассеты. Я купил видеокассету с этим фильмом, и там я увидел, как один мужчина-яномамо дубасит другого по голове, за то что он домогался близости с его женой.

Яномамо благодаря ранним исследованиям Наполеона Шаньона широко известны как один из самых воинственных народов Южной Америки. В своём первом сочинении «Яномамо: свирепый народ» (Yanomamö: The Fierce People, 1968) Шаньон охарактеризовал яномамо как людей, живущих в состоянии постоянной войны. Необычно высокий уровень агрессивности поддерживается традиционными институтами. Согласно его описанию, индейцы яномамо на протяжении веков конфликтуют за ресурсы и брачных партнеров как внутри деревень, так и между ними. Эти конфликты зачастую приводят к разделению деревень и поразительно высокой мужской смертности: от 15 до 42 процентов мужчин в разных общинах яномамо погибает насильственной смертью в возрасте между 15 и 49 годами. Высокая же женская смертность провоцируется внутрисемейной ревностью и меньшей экономической выгодностью женщин для семьи, из-за чего девочек часто убивают ещё в младенческом возрасте — считается, что на всех членов семьи не хватит еды. Это, в свою очередь, провоцирует ужесточение мужской конкуренции из-за женщин. В отличие от многих других традиционных обществ, индейцы яномамо не признают таких ритуализованных форм состязания, как безопасный спорт или танец. У них подобные состязания выражаются в поочерёдных ударах кулаками по голому телу противника или нанесению заострённой дубиной ударов по голове, что часто приводит к серьёзным травмам вплоть до смертельных.

Однако в 1985 году Жак Лизо (Jacques Lizot), проживший среди яномамо 20 лет, поставил под сомнение повышенную агрессивность в их общинах: «Яномамо — воины, они могут быть грубыми и жестокими, но могут быть и нежными, и чувствительными, и любящими. Насилие имеет спорадический характер; оно не доминирует в общественной жизни ни в какой промежуток времени, взрывы насилия могут быть разделены многими мирными месяцами. Знакомые с обществами североамериканских равнин или обществами Гран-Чако в Южной Америке никогда не скажут, что культура яномамо зиждется на войне, как это сделал Шаньон».

О матрилокальных браках у эскимосов.

Л. А. Файнберг уверен, что вплоть до конца XIX века у эскимосов были матрилокальные браки. Только к 1920-м годам у них произошёл окончательный переход к бракам патрилокальным. Точнее говоря, "к 1920 г. обычай матрилокальных браков у них сменился переходной формой, когда брак мог быть в равной мере матри- и патрилокальным. На Аляске, где родовой строй или его пережитки были в конце XIX — начале XX в. значительно сильнее, чем на севере Канады, они способствовали более устойчивому сохранению матрилокальных браков, а также других пережитков материнско-родовых отношений в браке; в ещё большей мере эти отношения, конечно, сохранялись в более раннее время, в начале XIX в. Так, по сообщениям Г. И. Давыдова и Ю. Ф. Лисянского, для эскимосов острова Кадьяк в начале XIX в. был характерен брак за отработку, исторически обычно связываемый с матрилокальностью. По окончании срока отработки жена иногда переезжала к мужу, но большей частью брак продолжал оставаться матрилокальным. Ю. Ф. Лисянский, побывавший на Кадьяке в начале прошлого века во время кругосветного путешествия на корабле «Нева», замечает по этому поводу: «Мужья почти все живут у жениных родственников, хотя иногда ездят гостить и к своим».

Особо подчеркнём, что на брак требовалось согласие не только родителей девушки, но и её самой, и, как говорит Г. И. Давыдов, «даже не мужья жён, но жёны выбирают себе мужей». Зять был обязан всегда заботиться о своём тесте и кормить его, поэтому кадьякцы предпочитали иметь не сыновей, а дочерей. Как отмечает Г. И. Давыдов, «коняга считает себя довольным, когда имеет дочерей, а не сыновей, ибо они по женитьбе могут оставить его, зять же обязан доставлять всегда тестю прокормление». Вероятно, в период преобладания матрилокальности все эскимосы предпочитали иметь не сыновей, которые потом всё равно уходили в род и семью своей жены, а дочерей, приводивших к себе в семью мужчин-охотников. Когда же и там, где матрилокальность наиболее рано стала сменяться патрилокальностью, эскимосы стали предпочитать мальчиков девочкам, о чем свидетельствуют соответствующие наблюдения этнографов XX в. Д. Дженнеса, К. Расмуссена и других. И, очевидно, тогда же возник обычай убивать новорожденных девочек" (Цит. по: "Общественный строй эскимосов и алеутов", с. 181-182).

03 сентября 2022

«Минориты» — избранники духов.

Агни Огнева пишет:

"В [матриархальной] древности младший сын являлся хранителем семейных традиций,

тогда как старшие братья обычно уходили жить [в семьи своих жён] . Но с

возникновением отцовского (патриархального) права, ситуация изменилась и

наследство в семье стали получать именно старшие сыновья. Так, младший

сын становится обиженным и обделённым; не зря же началом многих сказок

является смерть отца семейства и раздел имущества, при котором всё

получают старшие, а младшему не достаётся ничего.

С этого момента и начинается его "путь героя", хранителя родовых начал, тогда как его старшие братья, наоборот, часто являются их разрушителями. Так, образ младшего сына представляет собой идеал добродетельного человека, - он бескорыстен, доверчив, почтителен к старшим. Во время испытаний, ему помогают духи и животные. Матриархальный родовой строй был связан с представлениями о животных-тотемах - родоначальниках и покровителях первобытных родов. Поэтому в сказках, где сохранились наиболее древние представления, все мифологические персонажи - животные, обладающие волшебными качествами, часто выступают в качестве его помощников" (Источник).

Р. Назиров в статье "Женоподобие шамана и жреца" продолжает:

"Несомненно, сказки о Золушке и других гонимых падчерицах составляют яркую параллель к архаическим сказкам о гонимом младшем сыне.

Для сказок о мачехе и падчерице характерна помощь героине не со стороны тотемного животного или покойного отца (отец в сказке никогда не помогает своей дочери и покорно, хотя и с сокрушённым сердцем выполняет злую волю мачехи), а со стороны духа покойной матери.

Для народов Европы и Азии, у которых огромное значение матриархата в прошлом не подвергается сомнению, более архаическим является мотив покровительства покойной матери. Одновременно она была и духом домашнего очага. «Не случайно, — говорит академик А. П. Окладников, — женские статуэтки в палеолите нередко находятся около очага, а в этнографии дух — хозяин очага — имеет женский облик».

В палеолите сохранение огня было функцией женщины. Поэтому и огонь в эпоху матриархата (а иногда, как видно, и в более позднюю эпоху) мыслился существом женского рода; в Средние века духом огня считалась саламандра. У многих народов-огнепоклонников жрицами вечного огня были только женщины. Но дело не ограничивается культом огня.

Первоначально только женщины выполняли все жреческие и гадательные функции. Пережитки этой всемирной стадии по сей день сохраняются во всём мире. Невозможно перечислить всех ведьм, колдуний, иудейских пророчиц, античный пифий и сивилл, современных гадалок и т. п. У такого патриархального народа, каким были древние евреи, женское шаманство было гораздо старше мужского жречества, и следов этого в Библии немало, например, образ великой пророчицы Деборы. Аэндорская волшебница по просьбе царя Саула вызвала дух пророка Самуила, и тот предсказал царю поражение в предстоящей битве. Как это некромантическое «действо» совершалось на практике, мы видели воочию в японском кинофильме «Расёмон» (режиссер Акиро Куросава), где чревовещательница заклинает дух убитого самурая и, говоря его голосом, повествует историю его гибели. Эти волшебницы служили связующим звеном между миром живых и миром мёртвых, ибо к хранительнице очага благоволят души предков".

О положении женщины в доисламской Аравии.

Отрывок из книги Роберта Хойланда "Аравия и арабы от бронзы до современности."

В то время как происхождение по мужской линии могло бы казаться нормой в доисламской Аравии, нам иногда даются намёки на матрилинейные отношения. В двух южно-аравийских текстах мы находим царя, который назначил нескольких человек во главе двух благородных семей, одной в Сирвахе и одной в Марибе (Фа 3, 76). Списки имён в каждом случае предваряются словами «следующие мужчины и женщины», а за ними следуют «а также их дети и потомки» с местоимением «их» во множественном числе женского рода. Это говорит о том, что дети считались принадлежащими к матери, а не к прародителю мужского пола, но это, очевидно, не было универсальной системой в Южной Аравии, поскольку подобные выражения в других текстах имеют местоимение мужского рода.

Другой текст описывает драку между мужем женщины и главой её клана, в которой первый был убит, а второй ранен (Ja 700). Ссора была вызвана обращением женщины к повелителю её родственников с просьбой помочь в восстановлении опеки на ребёнка после опеки мужа , который у неё был от него, что, возможно, свидетельствует о напряжённости между двумя системами. В хасейской надгробной надписи из Восточной Аравии женщина рассказывает о своём происхождении по женской линии на протяжении трёх поколений: мать, бабушка, прабабушка (ХИТ 16; ср. Ja 1048).

А в Хегре на северо-западе Аравии несколько женщин возвели гробницы, ссылаясь только на своих родственниц женского пола и настаивая на том, что сооружение предназначалось для их дочерей и их иждивенцев:

«...это гробница, которую Wushuh , дочь Баграта, и Кайну и Нашкуйя, ее дочери , Тайманцы, создали для себя, для каждой, и для ‘Amirat и ‘Usra’nat и Al‘alat, их сестёр, дочерей этой Wushuh , и для всех тех, кто находится под их защитой. . . . (H 12)

Эволюция патриархальных структур.

Интересная страна — Меланезия в Океании. "Ядром" Меланезии является Папуасия.

В отличие от, условно говоря, "матриархальной" Полинезии, Меланезия в основном патриархальна. Везде в Меланезии преобладает отцовский род; род с материнским счётом родства и происхождения встречается нечасто и, как правило, в более развитых в социально-экономическом отношении обществах.

У папуасов в общинах всегда доминирует группа мужчин, принадлежащих к одному роду. Как правило, эта группа живёт в особом «мужском» доме, она выступает носителем власти и социального контроля, а также выполняет все общественно значимые религиозно-магические обряды. Женщинам доступ в это сообщество категорически закрыт.

Где-то я читал, что мужики в «мужском» доме с утра до вечера планируют организацию военных походов на соседние общины и, в общем, занимаются всякой "хуитенью". Спрашивается, кто же тогда кормит их? По всей видимости, этих великовозрастных детин, играющих в "солдатики", обеспечивают всем необходимым их матери, сёстры и жёны. Пока муж "протирает штаны" в «мужском» доме, жена выкармливает свиней. При этом, если жена трудолюбивая, хозяйственная, то за 8 - 10 выращенных ею свиней муж может прикупить себе ещё одну жену.

Очевидно, мужские "междусобойчики" имеют тенденцию постепенного превращения в тайные союзы, такие как Дук-дук и Ингиет — на островах архипелага Бисмарка, Сукве и Тамате — на о-вах Банкс, Маки и Сукве — на Новых Гебридах. Тайные мужские союзы зафиксированы в таких обществах, где институт вождей ещё не оформился и не играл решающей роли в общественном управлении.

|

| Члены тайного общества Дук-Дук в ритуальных масках |

А вот на о-вах Фиджи к началу ХIХ в. сложилось королевство Мбау, обладавшее сословно-кастовой структурой и централизованным управлением с «королём» во главе. Там, скорее всего, члены тайного союза превратились в "силовиков" - армию и полицию, поддерживающих "вертикаль власти", чтоб она не упала.

Таким образом, на примере Меланезии хорошо заметна эволюция патриархальных структур — от "междусобойчика" в «мужском» доме, к тайному союзу и государству.

02 сентября 2022

Башкирские "амазонки".

|

| Источник картинки. |

Наверно, не я один заметил, что шейно-нагрудное украшение "сакал" замужней женщины, сшитое из холста и сплошь покрытое серебряными монетовидными жетонами, похоже на рыцарские доспехи. Не является ли этот элемент женского костюма отголоском тех времён, когда башкиры отражали нашествие калмыков и героически сражались с ними 100 лет (1620 - 1720 гг.)?

Древнеегипетский «матриархат» в ДНК мумий.

Мы нередко слышим о том, что древние цивилизации являлись патриархальными по своей сути, например, шумерская или древнегреческая. Однако в Древнем Египте женщина долгое время могла играть главенствующую роль.

Благодаря развитию науки и появлению новых направлений исследований,

начиная со второй половины XX века, к работе археологов по разгадке тайн

древних цивилизаций подключились и генетики. Или, как их ещё называют,

археогенетики. Их основная задача заключается в изучении образцов ДНК,

найденных на археологических останках. Работа археогенетиков

действительно важна, ведь она позволяет найти истину там, где

оказывается бессильна традиционная археология.

Одним из ярких

примеров успешного применения анализа ДНК останков является исправление

исторической неточности в отношении родственной связи двух мумий,

похороненных в одной гробнице. Судя по иероглифическим надписям, они

имели одну мать по имени Хнум-Аа (Khnum-Aa), но их отец был неизвестен.

Первооткрыватели решили, что похороненные здесь мужчины были родными

братьями, однако это оказалось не так. Различия в форме черепа и скелета

вызывали подозрения, а иероглифическая надпись была единственным

источником информации.

Проведя успешное извлечение и

последующий анализ ДНК зубов мумий, группа археогенетиков под

руководством Константина Дросо (Konstantina Drosou) из Манчестерского

университета пришла к выводу, что мумии действительно имели одну мать, и

археологические источники не врут. Однако они не были родными братьями,

так как имели разных отцов.

Это исследование ещё раз

подтверждает тот факт, что материнская линия жителя Древнего Египта

играла большую роль в его судьбе. Оба брата имели высокий статус,

который, судя по всему, был унаследован именно по линии их матери

Хнум-Аа, а информация об отцах вообще была опущена за ненадобностью (Источник).

О политических условиях расцвета философии.

"Главный заказчик философии и покровитель философов — это мелкий правитель, у которого избыток обоснованных амбиций, но недостаток ресурсов. Обоснованных — потому что он один из множества мелких правителей страны, которая политически раздроблена, но культурно едина. Это вызывает конкуренцию среди правителей в надежде на то, что именно они будут доминировать и именно они, быть может, превратят культурное единство в политическое. Именно в таких условия философия достигает своих вершин.

|

| древнегреческие полисы |

Полисная Греция, Древняя Индия и Древний Китай, Германия XVI-XIX веков — всё это как раз такие страны. Притом совершенно неважно, каковы формы правления в конкурирующих мелких государствах. Там могут быть и республики, и монархии, и смешанные формы, и что угодно.

|

| индийские махаджанапады |

В то же время не должно быть единого идеологического центра, который контролировал бы область идей. Любая империя чужда философским поискам. Империя по своей природе стремится к единомыслию, к стандартизации и к закреплению той идейной основы, на которой данная империя возникла" (Источник).

О длинных домах эскимосов.

По сообщению Л. А. Файнберг, "в Гренландии, судя по наиболее старым источникам, был строго запрещён брак между людьми, живущими в одном длинном доме, даже если они фактически не являлись родственниками между собой. Как известно, так называемые длинные дома были особенно распространены в Гренландии в XVI—XIX вв., в Восточной Гренландии они исчезли лишь в 30-х годах XX века. Каждый такой дом вмещал до 10 семей, а иногда и больше, т. е. 40—50 человек. Нередко всё селение состояло из одного дома".

Это заставляет вспомнить о длинных домах староевропейской культуры линейно-ленточной керамики.

|

| Культура ЛЛК. Планы жилищ на территории совр. Германии |

|

| Реконструкция одного из жилищ |

01 сентября 2022

Эскимосы и христиане.

По свидетельству К. Биркет-Смита, у всех эскимосов Аляски был запрещён брак между лицами, носящими одинаковые амулеты.

Как говорит Л. А. Файнберг в монографии "Общественный строй эскимосов и алеутов" (с. 175), у эскимосов Берингоморья был распространён обычай всем членам рода носить одинаковые или сходные амулеты, представлявшие собой части тела животного-тотема и служившие также, а может быть и прежде всего, опознавательными знаками для членов рода.

Одинаковые амулеты, по наблюдениям Э. Нельсона, носили члены одного рода. Отсюда следует вывод, что не только все члены одного стойбища считали себя родственниками друг друга, но и все, кто носили одинаковые амулеты. Если мужчина и женщины имели, например, амулет выдры, то это означало, что они произошли от одной матери-выдры и являются братом и сестрой друг другу.

Ну, а как у христиан насчёт этого? Ведь они носят нательные крестики и называют друг друга "братьями" и "сёстрами"...

В раннехристианской Церкви существовал обычай "духовных браков" (См.: Таинство любви (6)). Этот обычай заключался в том, что в доме христианина-аскета поселялась девушка-христианка, также принесшая обет безбрачного целомудрия и бдения чистой любви; их совместная жизнь слагалась в виде духовного союза, совершенно чистых братских отношений.

Вообще говоря, христианство пестрит многочисленными примерами отречения от брачной жизни и вообще от половых отношений ради создания духовного братства, ибо "нет уже... ни мужеского пола, ни женского, но всё одно во Христе Иисусе" (Гал. 3:27-28).

Конечно, духовное братство всегда рассматривалось как высший идеал, доступный "могущим вместить". И надо отметить, что этот идеал никогда не вменялся к обязательному исполнению. Простые миряне всегда женились и выходили замуж, "как во времена Ноя".

Однако сохранилась любопытная легенда о крещении княгини Ольги в Константинополе. Как сообщает Летописец,

"В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И был тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, и, увидев, что ста очень красива лицом и разумна, подивился царь её разуму, беседуя с нею, и сказал ей: "Достойна ты царствовать с нами в столице нашей". Она же, поразмыслив, ответила царю: "Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам – иначе не крещусь". И крестил её царь с патриархом.<...> После крещения призвал её царь и сказал ей: "Хочу взять тебя в жёны". Она ж ответила: "Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это – ты сам знаешь". И сказал ей царь: "Перехитрила ты меня, Ольга".

Такшта, христиане - они всё-таки немножко "эскимосы".

Уроки жизни.

Когда мне было лет 10 - 12, пошёл я однажды за грибами и в лесополосе наткнулся на большую собаку, привязанную к дереву. Друг сказал "пошли отсюда быстрее", и только дома я осознал, что ту собаку оставили помирать голодной смертью. Может быть, мы, мальчишки, были её единственным шансом на спасение. Никогда не забуду её глаза.

Примерно в этом же возрасте, пошёл я однажды в школьный туалет и услышал мяуканье котят в яме с говном. Надо сказать, что учился я в деревенской школе, и туалет у нас был на улице, - кирпичное строение с бетонными полами и несколькими дырками в бетоне. Видимо, кто-то из близлежащих домов выбросил котят в нужник.

Всё. На этом полностью сформировалось моё представление о человеческой натуре. Позже, "запоем" читая Джека Лондона, я осознал, что кроме мразей бывают ещё и герои. Но школа не дала мне ничего для понимания сути человека. Уроки жизни намного "круче" школьных уроков.

Сингапурский археофутуризм.

|

| «Висячие сады Семирамиды» художника Фердинанда Кнаба (1886). |

Говорят, в действительности висячие сады относятся не к ассирийской царице Шаммурамат (811—805 гг. до н. э.), а к нововавилонской царице Амитис Мидийской (605—562 гг. до н. э.), но это дела не меняет. У меня возникают ассоциации с современным Сингапуром при взгляде на эти "висячие сады Семирамиды".

Минойский Крит: "дворцовая" экономика или "храмовая"?

"В своих трудах о минойцах Эванс ввёл термин "дворцовая экономика" для описания доденежной системы, существовавшей в таких дворцовых городах, как Кносс. Урожай и другие товары собирались правительством, хранились в больших складских помещениях внутри дворцовой структуры и распределялись среди населения" (Источник).

Хм, а чем "дворцовая экономика" отличается от "храмовой экономики"?

Такая экономика имела место быть, например, в обществе древней Месопотамии. Храмы, первоначально хранившие общественное зерно, со временем обзавелись землёй и мастерскими, где трудились работники. Жрецы управляли производством и вели подробный учёт на глиняных табличках.

Почему бы не предположить, что и на Крите была такая же "храмовая экономика"? Тем более, что и сам дворец в Кноссе часто называют как "дворец-храм".

Другое дело, что в конце концов в Месопотамии храмовые хозяйства перешли в собственность государства и стали управляться чиновниками. Но это ещё большой вопрос: произошёл ли такой переход на Крите, появилась ли государственная бюрократия на Крите и "прихватизировала" ли она храмовые хозяйства?

У нас нет пока твёрдых и неоспоримых доказательств существования государственности в минойский период на Крите. Всем известны гробницы древнеегипетских фараонов, - а где гробницы крито-минойских царей? Поэтому, я думаю, там была не "дворцовая", а самая обыкновенная храмовая экономика.