"По утвердившемуся среди археологов мнению, хараппским городам свойственна двучленная структура, состоящая из цитадели и нижнего города. <...> Со времён первых исследователей, раскапывавших холмы с древностями в долине Инда, утвердилось представление о нижнем городе хараппского типа как о квадрате или прямоугольнике, окружённом стенами и пересечённом внутри сетью взаимно перпендикулярных улиц, ориентированных строго с севера на юг и с запада на восток. <...> Реконструированный по планам Мохенджо-Даро протоиндийский город имел в среднем 12 блоков, образуемых пересечением улиц, самые широкие имели до 10 м в ширину. Дома, составлявшие блоки-кварталы, возводились из обожжённого кирпича и состояли, как правило, из нескольких помещений, группировавшихся вокруг дворика. Кирпич клался не на известковом растворе, а на илистой промазке из глины, взятой в окрестностях города.

Архитектурно доминировал и был подчёркнуто обособлен в городе особый участок, называвшийся условно цитаделью. Термин не слишком удачен, ибо порождает неверные ассоциации со спецификой социальной структуры хараппского общества и, вероятно, потому нередко подвергался критике. Как бы то ни было, выделенность этого участка в общем городском комплексе ни у кого не вызывает сомнений. Строения, помещённые здесь, воздвигались на высокой платформе (до 6 м), фасад комплекса был укреплён мощными кладками, а располагавшиеся здесь общественные здания (бассейн, зернохранилище, зал собраний) скомпонованы в единый массив с чёткой и внушительной планировкой. У археологов пока не сложилось единого мнения о структуре, функциях и назначении размещенных в цитадели строений" (Цит. по: М. Ф. Альбедиль. "Протоиндийская цивилизация. Очерки культуры").

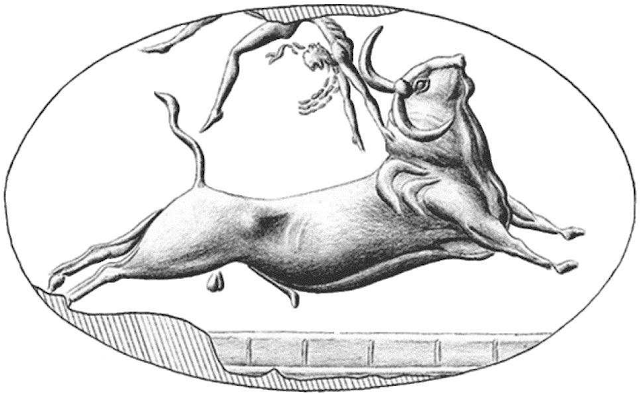

В последние годы индийскими археологами обстоятельно изучен Калибанган. В "цитадели" этого города найдены «алтари огня» у расположенных в ряд платформ из сырцового кирпича и алтари со следами жертвоприношений крупного рогатого скота. По-моему, "цитадели" городов в долине Инда напоминают ритуальные комплексы в Кноссе и других критских городах [1].

"Исследователи обращали специальное внимание на стремление жителей городов вычленить из окружающего пространства центральную часть поселения, ограждая её обводными стенами. Вопросы хараппской фортификации окончательно не прояснены, но, по-видимому, она выполняла не столько военную функцию, сколько функцию убежища. Серьёзное развитие фортификация получила лишь на окраинах метрополии, где хараппские поселения как военные аванпосты выдвигались в глубь осваиваемых территорий, заселённых инокультурными соседями. Вообще же военная мощь протоиндийской цивилизации была не столь значительной, как в соседней Месопотамии, которая была ареной ожесточённых военных и политических столкновений.

Быт обитателей хараппских городов был благоустроенным. По-видимому, в своих основных чертах хараппский образ жизни в крупных городах и мелких поселениях носил общий характер, различаясь главным образом уровнем благосостояния.

Жилые дома, выделяемые при раскопках по наличию в них очага, были предположительно двухэтажными, состояли из 5—9 комнат максимальной общей площадью до 355 кв.м. Основное впечатление, которое они выносят, — протоиндийские строители заботились в первую очередь об удобствах повседневной жизни: в каждом доме есть прихожая, гостиная, дворик, лестница, скамейки, и почти во всех жилищах есть туалеты. Пищу готовили главным образом во дворе, в хорошую погоду он являлся центром домашней жизни. В некоторых домах имелись, кроме того, небольшие кухни, часто с весьма основательным и сложным оборудованием. В каждом доме была комната для омовений и уборная, вода и нечистоты стекали по кирпичному каналу ступенчато-коленчатого строения, так что прохожие были защищены от случайных брызг нечистот. В кухнях для водослива употреблялись сосуды с отверстием на дне. Все археологи, работавшие в долине Инда, единодушны в своём восхищении совершенной канализационной системой, существовавшей в протоиндийских городах. Чёткость планировки, всесторонняя продуманность устройства и совершенство исполнения выделяют эту систему как образец великолепного санитарного строительства доисторического времени".

Вообще-то, стремление к максимальным "удобствам" — характерная черта женской натуры. Если взять для сравнения Трою II - чисто мужской "междусобойчик", - то Карл Блеген говорит о множестве костей, втоптанных в пол "царской" резиденции (См.: Немного о Трое II). Полная антисанитария!

"Столь же удобным и прекрасно налаженным было водоснабжение в городах, о чём свидетельствует большое количество выложенных кирпичом колодцев. По предположению Маршалла, в Мохенджо-Даро существовала и баня, нагреваемая горячим воздухом и расположенная недалеко от бассейна".

--------------------------------------------------------------

[1] Тем более что в другом месте М. Ф. Альбедиль пишет: "Сейчас в нашем распоряжении нет неопровержимых археологических данных, которые позволили бы с уверенностью утверждать, что протоиндийская цивилизация увековечила память о себе величественными развалинами храмов".