В книге "Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии" (Сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. Т.1. Власть в антропологическом дискурсе.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006) на стр. 307 опубликована беседа с Морисом Годелье, антропологом и специалистом по обществам Океании.

«Sciences humaines»: Как, по-Вашему, согласуется символическое и отношения реальной власти, к примеру, у баруйа, которых Вы изучали в Новой Гвинее?

Годелье: В действительности я провёл много лет у баруйа Папуа Новой Гвинеи Я смог наблюдать у них обряды, через которые они посвящают мальчиков в тайны происхождения космоса и человечества. В течение более десяти лет мальчики будут жить в мужском мире и будут готовиться к осуществлению господства мужчин над женщинами, а также представлять и защищать их общество. В девять лет мальчик должен покинуть свою мать и поселиться в доме мужчин — после того, как ему проткнули нос. Затем, в секрете от мужского дома, молодые люди в возрасте 15-20 лет, ещё не женатые, будут регулярно давать пить свою семенную жидкость мальчикам, которых только что резко отделили от женского мира. Эта практика означает, что мужчины стараются как бы «заново породить» мальчиков, но на этот раз без посредства женского тела. Их как бы «сверх-маскулинизируют», давая им в качестве пищи мужскую субстанцию, девственную по отношению к любому женскому загрязнению.

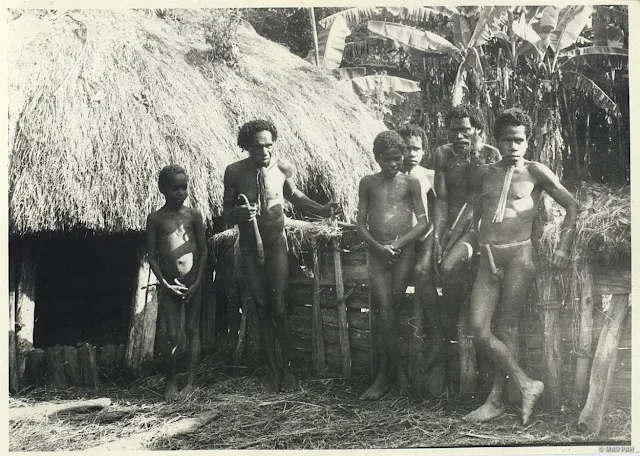

Комин П.В. Группа мужчин и подростков. Папуасы Новой Гвинеи. Индонезия, провинция Западный Ириан. 1962-1963 гг.

Ну, нечто подобное мне уже встречалось в контексте древнегреческой передастии. Эллинская педерастия произрастала из презрения к женщине, которую греки

считали низшим существом, находящимся на полпути между человеком (то

есть мужчиной) и животным или рабом, каковой тоже рассматривался как

скот. И, как мы видим, папуасы конгениальны грекам в контексте "женского загрязнения".