Элевсинские мистерии... Значимость этих мистерий для Древнего мира неоценима, ведь среди посвящённых были многие знаменитые и прославленные деятели античности. В список неофитов входили философы Платон, Аристотель и Эпиктет, полководец Алкивиад, драматурги Еврипид и Софокл, поэт Пиндар. Последний утверждал, что увиденное позволило ему уверовать в бессмертие. По словам Пиндара, церемонии в Элевсине открыли ему великую тайну жизни. Современники Платона считали, что свои идеи он почерпнул из видений во время посвящения в Элевсинские мистерии. Известный государственный деятель Цицерон, участвовавший в этих мистериях, замечательно описал их роль в античной цивилизации в своей книге «О законах».

Можно сказать, что Элевсинские мистерии находились на самом пике античной культуры. И вот поразительная вещь: даже это "рафинированное" язычество не обходилось без жертвоприношений. Карл Кереньи говорит, что на подготовительных Малых мистериях, проходивших в феврале месяце, совершались жертвоприношения животных.

"Участники обряда приносили с собой своё собственное животное. Часть жертвоприношений получало элевсинское жречество. Принесший жертву человек, стоя со стекающей с рук кровью поросёнка, молился Зевсу, а затем очищался бескровным жертвоприношением. В данном случае поросенок являлся чем-то большим, чем любимым животным Деметры; даже самые бедные мисты должны были принести в жертву поросёнка, прежде чем приступить к инициации. Забой "мистических поросят" представлял собой истинное очищающее жертвоприношение. Животные умирали вместо посвящаемых. Животное, объясняет Сократ в "Государстве" Платона, приносилось в жертву для того, чтобы человек смог услышать то, что в противном случае слышать запрещалось. Порядок следования — сначала очищающее жертвоприношение, а затем "слушание" в Аграх — несомненно, согласуется с историческими фактами. Перед забоем посвящаемые мыли животное, по возможности в море, — в этом ясно выражено отождествление приносящего жертву с жертвой — и съедали его в честь богини. Всю местность вокруг места инициации заполнял запах жареной свинины.

Но жертвоприношения животных требовались не только на стадии очищения, но и на стадии инициации, вследствие чего она была делом дорогостоящим, даже несмотря на то, что крупные животные, такие как быки, подносились богам только государством. Мы узнаём об этом случайно, из речи, приписываемой Демосфену, согласно которой известный Лисий, предоставивший отправную точку для диалога между Сократом и Федром на берегу Илиса, был влюблён в девушку-рабыню. Звали её Метанира, так же, как и царицу из гомеровского гимна Деметре. Принадлежала она коринфянке. Лисий хотел подарить ей нечто особенное, но при этом знал, что все его подарки присваивает хозяйка его возлюбленной. Поэтому он решил посвятить девушку в таинства: этот подарок был достаточно дорогим, и отнять его у неё было невозможно.

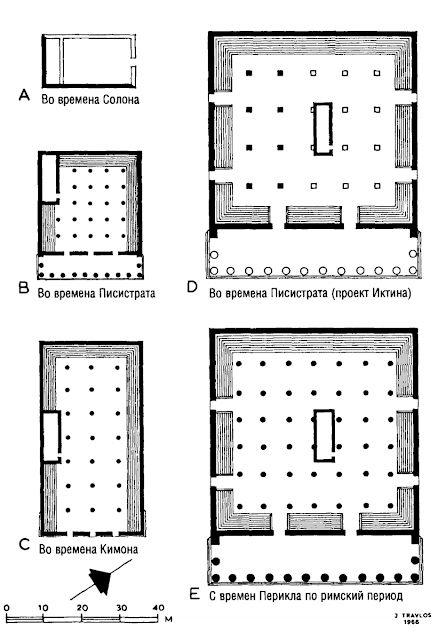

О некоторых деталях нам рассказывают надписи, фиксирующие подсчёты элевсинских чиновников, ведавших практическими делами святилища. Счета за 329-328 гг. до н.э. свидетельствуют о значительной стоимости инициации двух государственных рабов (тридцать драхм), проведённой в первых числах месяца анфестериона, то есть, вне всякого сомнения в Аграх. Согласно счетам за 327-326 гг. до н.э., с целью приведения в порядок внутренней части Телестериона была проведена инициация пятерых человек. За группу рабов в качестве подготовительного подношения принесли в жертву овцу, ещё одну овцу пожертвовали Деметре, а барана — Персефоне".

Можно предположить, что жертвоприношения совершались с целью "окормления" жрецов Элевсина. Но вот, А. Локтионов, составитель "Античной энциклопедии", пишет: "Забота

об устройстве Элевсинского праздника

принадлежала к числу обязанностей

высшей афинской администрации" (Источник). Это были люди, скажем так, далеко не бедные. Да и наследственные жрецы из древнего рода Эвмолпидов, надо полагать, были людьми не из последнего десятка граждан. Впрочем, там были всякого рода "алтарники", подобно как в православном храме, - вот они-то наверно и были основными потребителями идоложертвенной свинины.