У австралийских аборигенов существует легенда о предках людей «альчерингах» – полулюдях, полуживотных, носивших при себе «чуринга» – деревянные или чаще каменные плоские предметы. Впоследствии они переселились под землю, но оставили каждый свой след на земле в виде дерева, скалы и т. п.; и если женщина, проходя мимо такого места, почувствует, что беременна, считается, что в неё предок бросил чурингу, и его дух вошёл в неё. Отцом ребёнка будет тот или иной предок данной местности.

Тут возникает вопрос о наследовании. Я понимаю, что у аборигенов нет никакой собственности (ну или почти нет), но всё же. Кто наследует бумеранг? Если формальным отцом ребёнка является давным-давно умерший предок, то все разговоры о наследовании не имеют смысла.

— Какой такой бумеранг? Это Мишкин бумеранг, а твой папа - Гришка, который умер 300 лет назад.

Значит, по идее, при таком раскладе возможно лишь наследование по материнской линии.

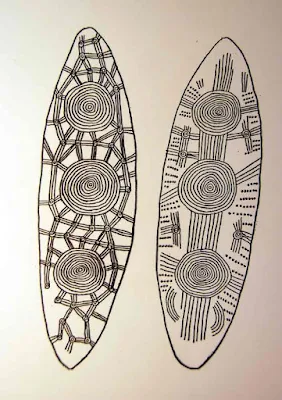

На чурингах аборигенов центральной Австралии, изученных Гезой Рохеймом, помимо других изображений всегда есть спирали. Последние, по словам аборигенов, обозначают те места, где живут духи прежде, чем они входят в тело женщины: пещеры, корни деревьев, клубни, вода. Иначе говоря - те места, через которые мёртвые возвращаются к жизни.

Карл Кереньи в своей монографии "Исследования лабиринта" (СПб., 2020) говорит, что "спирали встречаются там, где существует вера в возрождение духов предков". При этом он упоминает чуринги австралийских аборигенов, которые "раскручивают, позволяя тем самым обитающим в них душам перейти в новую жизнь".

Я думаю, что души предков живут не в самих священных дощечках, а в мифическом «времени сновидений». А через дощечки, или, точнее говоря, через спирали на дощечках, как через отверстия, они попадают в наш мир.

Во всяком случае, эти спирали напоминают нам древние каменные лабиринты. Вполне возможно, что лабиринты также являлись фокальными точками соприкосновения двух миров, или двух времён - времени профанного и времени сакрального.