В. А. Крутц в монографии "Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья" (Издательство «Наукова думка», 1977) приводит нижеследующую карту раскопок возле села Чапаевка.

|

Чапаевка. План поселения и могильника: 1 - жилища; 2 - хозяйственные ямы; 3 - погребения

|

Как видно, в III тысячелетии до н. э. трипольцы совершали погребения умерших. Хотя меня терзают смутные сомнения: трипольцы ли там похоронены? Ведь официальной датой "кончины" Трипольской культуры считается 2650 год до н. э. То есть, если там и похоронены трипольцы, то такие трипольцы, от которых остались лишь "рожки да ножки".

"К найденным погребениям исследователи отнеслись по-разному. Одни отрицали их принадлежность к трипольской культуре, указывая на несовершенство методики раскопок автора (Т. С. Пассек) другие видели в них несомненно трипольские ритуальные захоронения (С. Н. Бибиков, Г. Думитреску)".

"Обряд погребения, наиболее сходный с чапаевским, существовал у племён днепро-донецкой культуры, сооружавших большие могильники, где умершие лежали вытянутые на спине, окрашенные охрой, строгими рядами в один или

несколько ярусов. Подобное совпадение обрядов погребения неолитических и трипольских племён в Поднепровье, очевидно, не случайно".

Автор монографии говорит, что в это время трипольцы строили свои жилища в труднодоступных местах (наверно, не от хорошей жизни). "Например, поселение у с. Чапаевки (уроч. Церковщина) расположено на краю лёссовой террасы с крутыми склонами (коренной берег р. Вита, правого притока Днепра), высота которой над уровнем поймы р. Вита составляет 80 м. Памятник у с. Новые Безрадичи занимает неприступный узкий мыс лёссовой террасы, высотой около 60 м над уровнем поймы (уроч. Стрелка, или Стрелица), отрезанный от основного массива глубоким оврагом".

"Отсутствие долговременных жилищ-площадок, а также небольшой процент домашних животных среди фаунистических остатков чапаевского поселения свидетельствуют о его временном характере".

Но, что интересно, - "жилища на чапаевском поселении размещены по кругу, оставляя в центре свободное пространство". То есть, сохранён древний эгалитарный тип поселений с ритуальной площадкой в центре деревни. Миниатюрный Кносс на берегу Днепра.

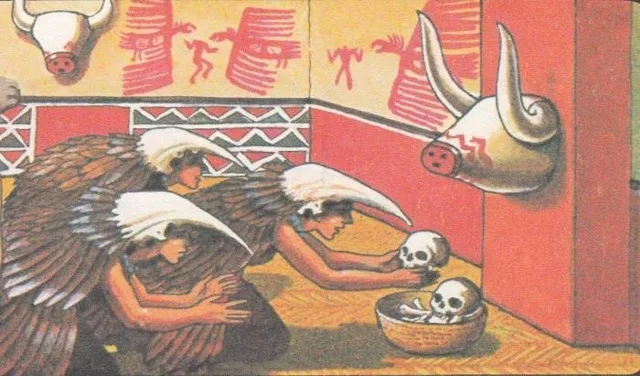

Антропоморфная пластика поселения — типично трипольская.

|

Рис. 21. Антропоморфная пластика (Чапаевка)

|