В бронзовом веке на территории Эгеиды существовали вот такие "квазигорода":

|

| Полиохни на Лемносе. |

Ю. В. Андреев говорит о феноменоменальной устойчивости такой формы человеческого общежития. "В сущности, если вдуматься, не столь уж велика разница между такими разновидностями квазигорода, разделёнными огромными, исчисляемыми тысячелетиями хронологическими промежутками, как, например, неолитические поселения Анатолии Чатал Гюйюк и Хаджилар, с одной стороны, и многие деревни, существовавшие на той же территории в эпоху римского, византийского и затем османского владычества, — с другой". (См. "Почти Чатал-Хююк".)

"Судя по всему, - продолжает Ю. В. Андреев, - квазигород возникает ещё в условиях вполне жизнеспособного первобытнообщинного строя и если в дальнейшем продолжает существовать как особый вид поселения также и в некоторых классовых обществах, то лишь в тех, где традиции первобытной эпохи были особенно сильны и где сохранялся особенно мощный слой свободного или полусвободного крестьянства. По своей социальной природе квазигород может быть квалифицирован как поселение земледельческой общины, внутренне ещё очень слабо дифференцированной. Типичная для поселений этого рода стандартность жилой застройки, отсутствие построек, которые могли бы быть отнесены к разряду «особняков», «вилл» или «господских домов», свидетельствуют о принципиальной социальной однородности занимающих их коллективов. Конечно, с течением времени в этой изначально однородной и неподвижной социальной среде должны были происходить определённые изменения, появлялись зачаточные формы имущественной стратификации и хозяйственной специализации. Однако среди основной массы общинников ещё очень долго продолжали сохранять свою силу традиции первобытной солидарности и равенства. Для подавляющего их большинства основным способом жизнеобеспечения оставалось примитивное сельское хозяйство. Возникавшие в отдельных семьях зачатки ремесленной специализации, как правило, не подымались выше уровня домашних подсобных промыслов или же так называемого «общинного ремесла»".

Любопытно взглянуть, с этой точки зрения, на "подземные города" Каппадокии.

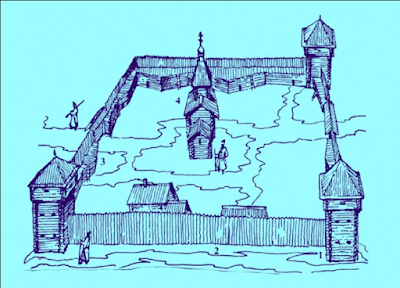

|

| схема "подземного города" |