|

| "Царь-жрец" Артура Эванса. |

.jpg) |

| The Guéréwol of the Wodaabe (Bororo), Fula |

Исследование матриархата - самой продолжительной эпохи в истории человечества.

|

| "Царь-жрец" Артура Эванса. |

.jpg) |

| The Guéréwol of the Wodaabe (Bororo), Fula |

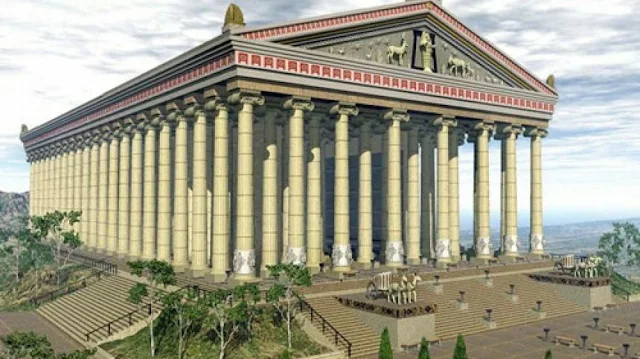

По сообщению Родни Каслдена, великий храм Артемиды в Эфесе, одно из семи чудес света, был построен Херсифроном и его сыном Метагенисом (Метагеном) примерно в 560–460 годах до н. э. Они были выходцами с Крита, родившимися и выросшими в Кноссе, в пределах видимости разрушающихся стен Лабиринта.

|

| Храм Артемиды в Эфесе. Реконструкция. |

Родни Каслден пишет: "Артемида Эфесская, которой греки поклонялись примерно с 600 г. до н. э., была божеством эпифаний, то есть она обычно была невидимой, но могла появляться, чтобы верующие могли видеть и почитать её. Кибела тоже обычно была невидима, но иногда она проявлялась в каменном столбе, окружённом львами... Здесь существуют тесные связи с минойской богиней...".

|

| Каменная колонна в гробнице в Арханесе, Крит. |

|

| Фото столба с вырезанными символами лабриса |

Родни Каслден приводит пример существования многовековой традиции, делая интересное сравнение между Акрополем в Афинах и Лабиринтом в Кноссе, хотя их разделяют тысяча лет и широкие воды Эгейского моря.

"Акрополь в Афинах занимает место поселения предков, небольшого убежища на вершине холма, и стал священным местом, когда город распространился по окружающей низменности. Лабиринт в Кноссе также стоит на месте поселения его предков: невысокий курган Кефала представляет собой телль эпохи неолита и ранней бронзы. У Акрополя был свой Панафинейский путь, подъездная дорога для процессий; в Лабиринте была своя Царская дорога и свой Коридор процессий. Главное святилище Акрополя, Парфенон, содержало колоссальную статую богини Афины высотой 10 метров, инкрустированную слоновой костью и золотом и стоившую тысячу талантов; в Лабиринте также было просторное Святилище Великой Богини с большой статуей божества в одном конце. У Афины, которую изображал Фидий, за золотым щитом был наполовину спрятан питон; многие фигурки богинь в Кноссе держали змей. За южным парапетом Акрополя находился Театр Диониса, место, предназначенное для религиозных драм; в Кноссе эту публичную церемониальную функцию выполняли Театральная площадь, а также Западный и Центральный дворы. Храмы и открытые пространства Акрополя были украшены множеством статуй, разных рельефов и живописных изображений; стены Лабиринта были столь же щедро украшены фресками.

Очевидно, было бы неразумно слишком углубляться в параллели и придавать им слишком большое значение. Минойский Крит ок. 1600 г. до н. э. и классическая Эллада в V веке до н. э. были двумя совершенно разными местами, но в афинском Акрополе есть отголоски кносского Лабиринта."

На фресках времени царицы Хатшепсут и Тутмоса III (первая половина XV в. до н. э.) представлены послы страны Кефтиу (так египтяне называли Крит) в типично минойской одежде (передниках и высоких полусапожках) и с характерными причёсками, несущие дары фараону.

|

| Minoans bringing tribute to Egypt from the tomb of Rekhmire the governor of Thebes and vizier under Tuthmosis iii and Amenhotep ii, ca 1400 bce |

Артур Эванс был не первым, кто раскопал "дворец" в Кноссе. Критский купец Минос Калокайринос с декабря 1878 года по февраль следующего года выкопал 12 пробных траншей в центре холма Кефалы. Однако в феврале 1879 года местный критский парламент вмешался, чтобы помешать Калокайриносу раскопать Кносс; опасались, что его находки могут быть вывезены с острова и размещены турками в Императорском музее в Стамбуле.

К сожалению, как это часто бывает у людей, "что имеем не храним, потерявши — плачем". Большая частная коллекция Калокайриноса, полученная им во время первых раскопок, была уничтожена во время боёв с турками в 1898 году, когда сгорел его дом недалеко от гавани Ираклиона. Его записи о раскопках тоже были утеряны.

Тёмную маленькую комнату, которая находится за стеной тронного зала (Throne Room), Артур Эванс назвал "мегароном царицы" (Room of the Woman's Seat).

Далее Р. Каслден отмечает, что точно такое же "полуподвальное" месторасположение имеют аналогичные комнаты и во "дворце" Феста. То есть, это не случайно, а вполне закономерно.

Существует дополнительная проблема с различием, проведённым Эвансом, проведённым Эвансом, между размещением мужчин и женщин в этих предполагаемых царских покоях. Относительно небольшие комнаты цариц подразумевают, что в минойском обществе женщины считались менее важными, чем мужчины. На самом деле археологические данные свидетельствуют об обратном.

В 1970-х годах Ганс Вундерлих выдвинул альтернативную интерпретацию ритуального комплекса в Кноссе, порождённую понятным недовольством объяснением Эванса о здании как о царском дворце. Вундерлих указывал на такие особенности, как явная неэффективность планировки комнат и коридоров. Посетителям, входившим во "дворец" с запада, приходилось делать длинный крюк на юг и восток, чтобы попасть в центральный двор.

Вундерлих утверждал, что ориентация здания противоречит классической традиции. Римляне ассоциировали восточные ворота, porta praetoria, с прибытием, хорошими новостями и удачей, однако восточный вход в Кноссе, похоже, был не более чем чёрной лестницей. У римлян западные ворота, porta decumana, ассоциировались с уходом, несчастьем и даже смертью; когорты традиционно выходили на битву через эти ворота Рима. Тот факт, что западный вход в Кносс, по-видимому, был более важным, подчёркивает связь со смертью. Исходя из этого, Вундерлих лабиринтный входной коридор как блокировку направления с запада, предотвращая проникновение злых сил во внутреннее святилище.

Особым дополнительным аспектом, который Вундерлих привнёс в Кносскую проблему, были его геологические знания. Особенно его озадачивал своеобразный выбор строительных материалов. Когда Вундерлих присмотрелся к сохранившейся облицовке стен и полов "дворца", он увидел, что это мягкий гипс. Основная проблема гипса в том, что он не пригоден для покрытия пола, так как быстро изнашивается под поступью обутых ног. Ещё труднее объяснить его использование на полах и стенах т. наз. "люстральных бассейнов", если понимать их как комнаты для ритуальных омовений; вода, пролившаяся из ванн, быстро разрушила бы гипсовые полы. Очевидно, "люстральные бассейны" имели какие-то иные функции.

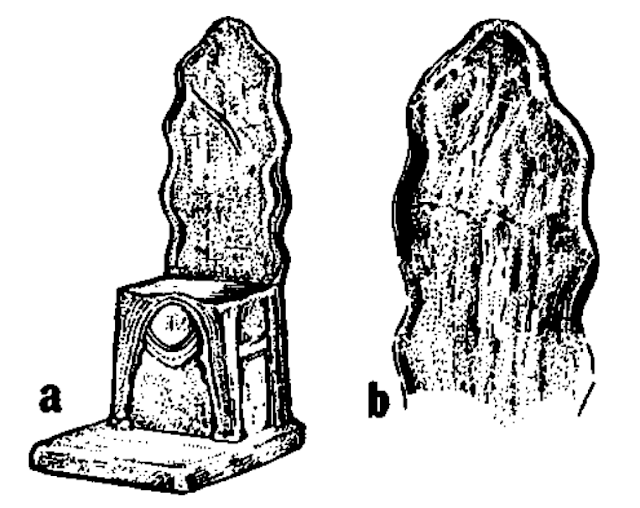

Когда Артур Эванс раскопал этот трон во "дворце" Кносса,

|

| Символика в гипсовом престоле, а - гипсовый престол в Престольном святилище, б - горная вершина на изображении горного святилища на ритоне из Като-Закро. |

Гарриэт Бойд написала в своём дневнике, что Эванс сразу назвал каменное сиденье «троном Ариадны», а углубление напротив – «ванной Ариадны». Широкое формованное сиденье трона, как объяснил Эванс, скорее всего, было предназначено для женских бёдер, а не для мужских.

"Вход в Тронный зал осуществляется

через тёмный вестибюль, без окон и с

довольно низким потолком, и в нём царит мрачная, безрадостная и клаустрофобная

атмосфера. Кажется, оно едва ли достаточно велико, чтобы служить тронным залом

в каком-либо известном смысле этого слова. Размеры Тронного зала составляют

всего 6 на

.png) |

| Plan of the Throne Room Suite (after Evans, Palace of Minos IV, figure 877) |

В продолжение записи "Параллели между "дворцом" в Кноссе и неолитическими хенджами (1)".

Джеймс Уитли в своей монографии "Кносс: миф, история и археология", сравнивая крито-минойские "дворцы" со староевропейскими хенджами, замечает с сожалением:

"Чего нам не хватает в Кноссе в этот период (1950 - 1490 гг. до н. э.), так это любого количества костей животных — костей крупных домашних животных, таких как овцы, козы, свиньи или крупный рогатый скот — которые могли бы предполагать забой для "пира". <...> Тем не менее, огромные площади "дворца" (включая западные склады) были отведены под хранение продуктов питания в больших пифосах".

|

| Фото с раскопок А. Эванса |

|

| Минойские керамические чаши, изготовленные около 3800 лет назад. |

Джеймс Уитли ("Кносс: миф, история и археология") приводит параллели между "дворцом" в Кноссе и неолитическими хенджами, типа Стоунхенджа. Он цитирует MacGillivray, который утверждает, что основной целью этого "дворца" было место собраний, место проведения общественных и сезонных фестивалей, характер которых, должно быть, отчасти был религиозным.

Я тут внесу поправку: не "отчасти", а полностью, на все 100%, был религиозным. Потому что никаких светских фестивалей в древности не было. В английском языке даже само слово "праздник" — holiday — буквально означает "святой день" (от halig «святой» + dæg «день»).

Недавние интерпретации (Майк Паркер Пирсон) самого известного хенджа — Стоунхенджа — подчеркнули две ассоциации: его связь с умершими предками, и его связь с коллективными сезонными пиршествами (которые проходили не в Стоунхендже, а у близлежащих стен Даррингтона). Это место находится в 1,9 милях (3 км) и в 76 ярдах (70 м) к северу от Вудхенджа (см.: Стены Даррингтона возле Стоунхенджа).

По сути, Durrington Walls ничем не отличался от других подобных ронделей неолитической Европы. В качестве характерного примера можно привести Гозекский круг, обнаруженный на территории совр. Германии.

|

| План фермерского дома во Фтеллосе, Фера (Санторин). |

А это современное фото острова Санторин.

Джеймс Уитли в своей монографии "Кносс: миф, история и археология" упоминает два довольно загадочных "гипогея" — один в юго-восточном углу дворца, а другой, более ранний гипогей, — под южным крылом.

..jpg) |

| Гипогей в Кноссе (по Эвансу). |

|

| План крито-минойского поселения Миртос. |

Возможно, нечто подобное имело место и в Василиках (см.: Василики), хотя там постройки имеют значительно более правильную планировку. Ну, а Василики считаются "прототипом" Кносса.

Я уже не раз высказывался в пользу версии "гонийного" (в смысле: не "ургийного") происхождения "дворца" в Кноссе. И вот как раз здесь можно видеть три естественных фазы, как три "фотоснимка", сделанных в хронологической последовательности, ритуального комплекса в Кноссе.

1. Разросшаяся "большая семья" в Миртосе как аналог архаичного поселения в Кноссе.

2. Василики как пример успешной социально-экономической стратегии жителей поселения. Оно расширяется, трансформируется, благоустраивается и обретает "протодворцовые" формы.

3. Кносс как пример долгого, многовекового процветания общины, пример того, до каких форм может развиться деревня.

"То обстоятельство, что население Северной Африки до арабских завоеваний принадлежало к общей семито-хамитской (афразийской) языковой семье, говорит о многом. Начиная с Эфиопии, через Египет, вдоль южного побережья Средиземного моря вплоть до Атлантики (с продвижением в глубь континента в западной части Сахеля — чадские языки), мы получаем пространство, население которого говорило на афразийских языках, что позволяет предположить общий исток их культурных горизонтов. При этом, с точки зрения общей типологии, мы можем допустить, что самым глубинным и наиболее архаическим слоем афразийского горизонта в целом является матриархальная культура Великой Матери, более или менее единая (по крайней мере, морфологически, но, может быть, и генетически) с анатолийским культурным кругом Чатал-Гуюка и со средиземноморским пространством в целом, включая минойскую и отчасти микенскую культуры. Афразийцы, видимо, изначально были матриархальным обществом, и патриархальные структуры — у семитов, египтян или кушитов — представляли собой позднейшие надстройки, историю возникновения и типологию которых следует разбирать отдельно" (Цит. по: Хамиты. Цивилизация африканского Норда. — М.: Академический проект, 2018. С. 22-28).

|

| Где-то в Эфиопии, в районе Афар. |

Буто, который египтяне называли Пер-Уаджит («дом богини Уаджит»), был одним из древнейших городов долины Нила. Он возник в западной части Дельты ещё в додинастическую эпоху и до объединения страны на рубеже IV–III тысячелетий до нашей эры, по-видимому, главенствовал над землями Нижнего Египта. Во всяком случае, культура Буто-Маади была самой важной доисторической культурой Нижнего Египта, датируемой 4000–3500 гг. до н. э. и современной фазам Накада I и II в Верхнем Египте .

А. Дугин говорит, что "священным божеством [этого города] была богиня-кобра Уто или Уаджит (по имени которой назван город Буто), считавшаяся покровительницей дельты Нила и растений папируса. Имя «Уаджит» означало «Зелёная (богиня)». Позднее символ кобры — Урей (j'r.t дословно по-египетски «кобра») — стал обязательным атрибутом фараонов — правителей Нижнего и Верхнего Египта [1]".

Уаджит вместе с богиней-стервятником Нехбет составляет пару Госпожей Двух земель (то есть Верхнего и Нижнего Египта). Нехбет представлена в образе грифа или стервятника. Культовый центр богини находился в Нехебе (современный Эль-Каб) в Верхнем Египте. Вероятно, её культ и культ Уаджит уходит в века, когда египетская цивилизация существовала как два отдельных государства.

Во время подготовки к строительству нового аэропорта вблизи критского города Кастелион археологи обнаружили большое круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров. Его построили представители минойской цивилизации.

Каменный круг состоит из небольших помещений, соединённых между собой. Скорее всего, его использовали для ритуальных целей, так как внутри было найдено большое количество костей животных.

Сооружение возвели ок. 2000-1700 гг. до нашей эры, то есть примерно в то же время, что и первые дворцы Крита, такие как Кносский и Фестский.

"Сет — в древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти" (Википедия), и в то же время он — "покровитель царской власти в период Древнего царста, его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. И даже в начале периода Нового царства имена «Сети» встречаются ещё достаточно часто; эти имена носили фараоны XIX династии: Сети, Сетнахт".

|

| Сет и Гор коронуют Рамсеса II. Малый храм в Абу-Симбеле |

|

| Рамсес II на колеснице во время битвы при Кадеше. Барельеф храма в Абу-Симбеле |

Эта картина — напоминание о затопленных русских городах и сёлах, ушедших под воду при строительстве ГЭС. В СССР были построены Рыбинское, Цимлянское, Камское, Куйбышевское, Ириклинское, Обское, Красноярское и другие водохранилища, на дне которых оказались кладбища и храмы.

И ещё картина напоминает мне финальную сцену из фильма "Жила-была одна баба". На последних минутах там отовсюду льётся вода, и в этом потопе исчезает "старорежимная", крестьянская Русь...

Интересно, что к полузатопленному храму идут только женщины. Мужчин рядом с ними нет... Правильно говорил И. Бахофен, что религиозность и благочестие держатся на женщинах.

На форуме альтернативной истории некто Сергей Орешин, создав "ветку" Государство классического мариархата, пишет:

"Историческая наука в последние десятилетия дала, кажется, убедительный ответ на вопрос: был ли матриархат? Учёные доказали – нет, не было. «Классический» матриархат – плод кабинетных учёных. А некоторые черты т.н. «матриархата» свойственны лишь отсталым племенам джунглей, которые практически не развиваются в силу объективных и субъективных причин и живут почти в каменном веке.

Это, как известно, РИ. А теперь АИ. На нашей Земле есть общество/народ, достигший уровня классообразования и государства эпохи развитого железного века/феодализм, в котором господствует именно «классический» матриархат. Что имеется в виду?

Правительница – обязательно женщина. Престол передаётся либо старшей дочери, либо младшей сестре.

Административно-управленческий аппарат в центре и на местах на 90% - женщины.

Высшее духовенство/жречество – исключительно женщины.

Счёт родства – естественно, матрилинейный.

Мужчина, вступая в брак, переходит в семью жены.

Многомужество разрешено (но не обязательно).

В то же время никаких «феминистско-амазонских заморочек» нет и в помине. Мужчин никто не притесняет, не угнетает, не третирует. Мужчины – крестьяне, ремесленники, торговцы, воины. Наиболее способные из мужчин делают карьеру в науке/изобретательстве и в армии, становятся учёными, офицерами и генералами.

В исключительных случаях мужчины занимают должность в бюрократическом аппарате. В особо исключительных случаях (нет дочерей, сестёр, племянниц у царицы) мужчина из царского дома может занять престол и все ему будут подчиняться (как в РИ подчинялись, например, Елизавете Тюдор или Екатерине Великой) – но трон он опять-таки должен передать своей дочери.

Теперь вопрос: как этого достигнуть? Чтобы, условно говоря, мужчине-генералу не пришла в голову мысль свергнуть женщину-правительницу и основать патриархат. Т.е. в головах у всех должна чётко, с рождения сидеть одна мысль: «Царица – женщина! На высших постах (кроме армии) – женщины! Так было, так есть и так будет! Никто не в силах изменить это!»."

"Несмотря на то, что формально вьетнамская традиция является патриархальной, все признаки культуры древних вьетов указывают на то, что во вьетнамском обществе должны были быть сильны влияния матриархата [1]. Это косвенно подтверждается тем фактом, что в китайских хрониках в I веке по Р.Х. упоминается восстание народа юэ под предводительством двух сестёр Чынг (Чунг Чак и Чынги Ни), которые в 39 году по Р.Х. подняли племена юэ против продвижения в их земли китайцев с севера [2]. Показательно, что во главе восстания стоят именно две женщины, и после того как оно завершается успехом, одна из сестёр — Чынг Чак— становится королевой. Значит, женское правление у древних вьетов было не в диковинку.

Период независимости Намвьета под началом двух дев-воительниц длился недолго, и китайцам через 4 года удалось снова установить своё господство. Но спустя два столетия, в 225 году, мы снова увидим во главе вьетнамского восстания женщину — Чьеу Тхи Чинь (225 — 248), которая предводительствовала войсками вьетов в жёлтых одеждах на боевом слоне. В легендах вьетнамцев Чьеу Тхи Чинь предстаёт красавицей-великаншей, которая возбуждает в мужчинах любовь, но при этом сама испытывает к ним отвращение, оставаясь до смерти девственной. Поэтому китайские войска в битве с ней использовали фаллические символы, чтобы заставить её в омерзении отступить.

Показателен также вьетнамский миф о праматери Ау Ко, которая была горным духом и вышла замуж за морского дракона Лак Лонг Куана. Ау Ко породила от дракона мешок яиц, откуда вылупились предки вьетнамцев («белые вьеты»). Дракон и Ау Ко поделили детей — половина вернулась с матерью в горы, а половина осталась с отцом и поселилась у берегов моря [3]."Первое, что бросается в глаза в древнейших текстах Японии, - говорит А. Г. Дугин, - это выдающееся значение женского начала и яркие следы матриархального культа.

|

| Японка. |

Специфику мифологического ядра, вокруг которого строится Синто, можно описать как горизонтальную и жёстко конфликтную эквиполентность между двумя началами: